FP1級 2023年5月 応用編 問62

甲土地の借地権者であるAさんは、甲土地上にある自宅で妻と2人で暮らしている。Aさんは、自宅が老朽化してきたため、建替えを検討していたところ、先日、甲土地の貸主(地主)であるBさんから、甲土地を乙土地と丙土地に分割して、乙土地部分をAさんが取得し、丙土地部分をBさんが取得するように借地権と所有権(底地)を交換したいとの提案を受けた。提案を受け、Aさんは借地権と所有権(底地)を交換した場合における新しい自宅の建替えを検討することにした。

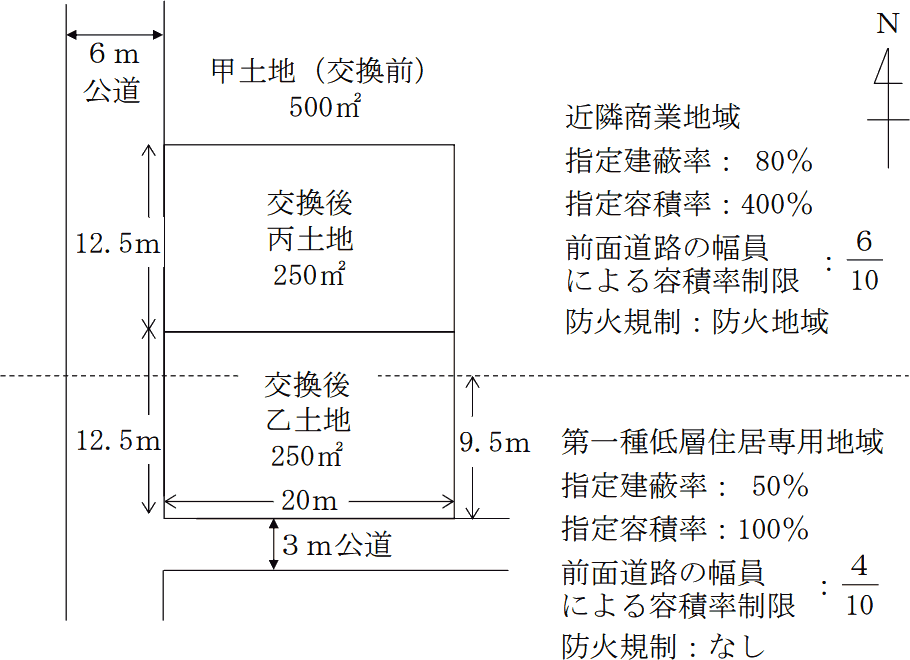

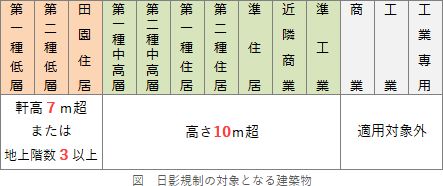

甲土地および交換後の乙土地、丙土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉

甲土地および交換後の乙土地、丙土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉

- 甲土地は500㎡の長方形の土地であり、交換後の乙土地および丙土地はいずれも250㎡の長方形の土地である。

- 交換後の乙土地のうち、近隣商業地域に属する部分は60㎡、第一種低層住居専用地域に属する部分は190㎡である。

- 幅員3mの公道は、建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。3m公道の道路中心線は、当該道路の中心部分にある。また、3m公道の甲土地の反対側は宅地であり、がけ地や川等ではない。

- 交換後の乙土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地ではない。

- 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。

- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問62

建築基準法等における建築物の高さおよび外壁の後退距離等に関する以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

- 〈建物の高さ制限〉

「都市計画区域と準都市計画区域内において、用途地域等に応じて、建築物の高さの制限が定められています。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または(①)地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないとされています。

また、第一種低層住居専用地域内にある建築物に適用される高さの制限には、道路斜線制限と(②)斜線制限があります。

ほかにも、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域である第一種低層住居専用地域では、原則として、軒高が(③)m超または地階を除く階数が3以上の建築物は、一部地域を除き、冬至日の午前(④)時から午後4時までの間において、一定範囲に一定時間以上日影となる部分を生じさせることのないものにする必要があります」 - 〈外壁の後退距離等〉

「民法では、建物を築造する場合、境界線から(⑤)cm以上の距離を保たなければならないとされ、この規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従うとされています。建築基準法において都市計画で建築物の外壁と敷地境界線までの距離の限度を定める場合は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または(①)地域では、原則として、その限度は、1.5mまたは(⑥)m以上とされています。

なお、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、(⑦)性能に関して一定の技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものを(⑦)構造といいますが、防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が(⑦)構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

また、地区計画や建築協定、風致地区などによって建物の位置関係について定められている場合もあるので確認が必要です」

| ①地域 |

| ②斜線制限 |

| ③m |

| ④時 |

| ⑤cm |

| ⑥m |

| ⑦性能/構造 |

広告

広告

正解

| ① 田園住居(地域) |

| ② 北側(斜線制限) |

| ③ 7(m) |

| ④ 8(時) |

| ⑤ 50(cm) |

| ⑥ 1(m) |

| ⑦ 耐火(性能/構造) |

分野

科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

〔①について〕

低層住居専用地域である第一種低層、第二種低層、およびそれに準ずる用途制限が行われている田園住居地域の3地域における建築物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さを超えることができません。

この高さの制限は「絶対高さ制限」と呼ばれ、高い建物を一律に禁じることにより、低層住宅地域内の良好な住環境(日照、プライバシー、景観など)を保護することを目的としています。

よって、正解は田園住居(地域)となります。

〔②について〕

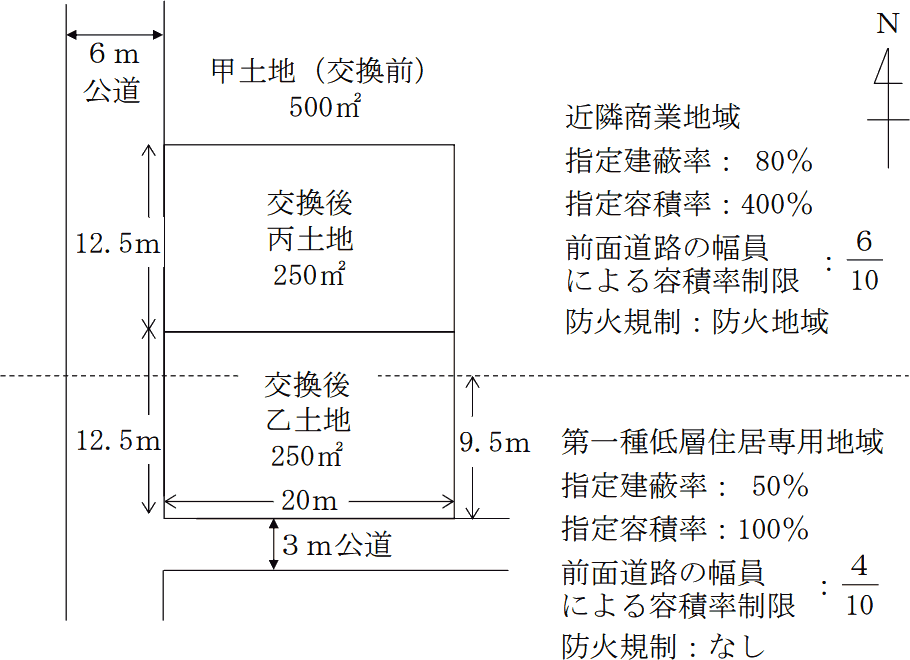

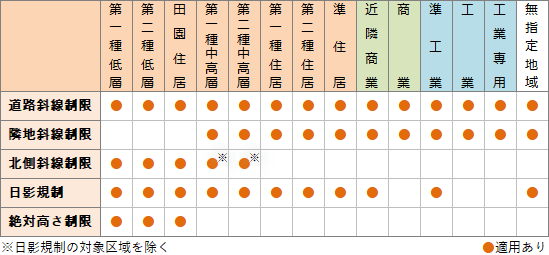

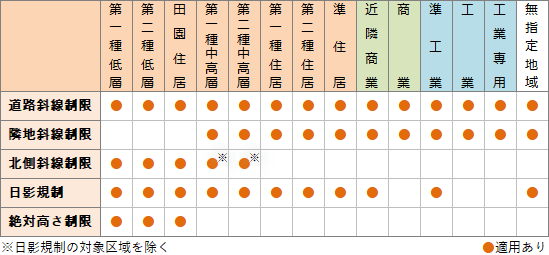

都市計画区域および準都市計画区域内の建築物に適用される斜線制限には次の3つがあります。建築物の敷地が2以上の用途地域にわたっている場合には、用途地域ごとに斜線制限が適用されます。

よって、正解は北側(斜線制限)となります。 〔③、④について〕

〔③、④について〕

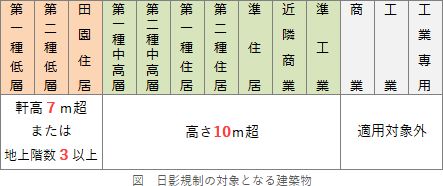

日影規制は、1年で最も日照時間が短い冬至日の8時から16時(北海道は9時から15時)の時間帯に、周囲の敷地に一定時間以上の日影を作る建築物の建築を規制するものです。中高層建築物が周囲に及ぼす日影の時間を制限して、近隣地域の日照権を確保することを目的としてします。日影規制の対象となる建築物は、第一種低層・第二種低層・田園住居の3地域内では軒高7m超または地上3階建て以上の建築物、それ以外の地域では高さ10mを超える建築物です。

よって、③は7(m)、④は8(時)が正解となります。 〔⑤、⑥、⑦〕

〔⑤、⑥、⑦〕

民法では、日照、採光、通風、建物の建築・修繕の便宜などのために、原則として、建物は隣地境界線から50cm以上離して築造しなければならないとしています。

第一種低層・第二種低層・田園住居の3地域では、良好な住環境を保護するために必要な場合に限り、上記の制限を加重し、外壁の後退距離を1.5mまたは1m以上にするよう都市計画に定めることができます。

また、建築基準法では民法の規定の特則として、防火地域または準防火地域内の建築物で外壁が耐火構造のものについては、外壁を隣地境界線に接して設けることができるとしています。この緩和の趣旨は、防火地域または準防火地域内で外壁が耐火構造の建築物の建築を誘導し、市街地の土地の合理的・効率的な利用を図るためとされています。

なお、耐火構造と似たものとして防火構造がありますが、「防火」が非損傷性と遮熱性を有するのに対して、「耐火」はそれに加えて遮炎性(内部で火災が起きたときに火炎を外部に出さない)を有する構造です。外壁が境界線に接している場合は、火炎を建物外部に出さないことが延焼防止上必要となるため、耐火性能を有する外壁に限られています。

よって、⑤は50(cm)、⑥は1(m)、⑦は耐火(性能/構造)が正解となります。

低層住居専用地域である第一種低層、第二種低層、およびそれに準ずる用途制限が行われている田園住居地域の3地域における建築物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さを超えることができません。

この高さの制限は「絶対高さ制限」と呼ばれ、高い建物を一律に禁じることにより、低層住宅地域内の良好な住環境(日照、プライバシー、景観など)を保護することを目的としています。

よって、正解は田園住居(地域)となります。

〔②について〕

都市計画区域および準都市計画区域内の建築物に適用される斜線制限には次の3つがあります。建築物の敷地が2以上の用途地域にわたっている場合には、用途地域ごとに斜線制限が適用されます。

- 道路斜線制限

- 道路の日照や通風に支障を来さないように、道路の反対側の境界線からの斜線で高さを制限する。すべての用途地域に適用される

- 隣地斜線制限

- 高さ20mまたは31mの位置からの斜線で高さを制限する。より厳しい絶対高さ制限がある第一種・第二種低層、田園住居以外の地域に適用される

- 北側斜線制限

- 住居専用地域において、敷地北側境界線上の5mまたは10mの位置からの斜線で高さを制限する。第一種・第二種低層、田園住居、第一種・第二種中高層の5つの地域に適用される

※中高層住居地域では日影規制の対象区域を除く

よって、正解は北側(斜線制限)となります。

日影規制は、1年で最も日照時間が短い冬至日の8時から16時(北海道は9時から15時)の時間帯に、周囲の敷地に一定時間以上の日影を作る建築物の建築を規制するものです。中高層建築物が周囲に及ぼす日影の時間を制限して、近隣地域の日照権を確保することを目的としてします。日影規制の対象となる建築物は、第一種低層・第二種低層・田園住居の3地域内では軒高7m超または地上3階建て以上の建築物、それ以外の地域では高さ10mを超える建築物です。

よって、③は7(m)、④は8(時)が正解となります。

民法では、日照、採光、通風、建物の建築・修繕の便宜などのために、原則として、建物は隣地境界線から50cm以上離して築造しなければならないとしています。

第一種低層・第二種低層・田園住居の3地域では、良好な住環境を保護するために必要な場合に限り、上記の制限を加重し、外壁の後退距離を1.5mまたは1m以上にするよう都市計画に定めることができます。

また、建築基準法では民法の規定の特則として、防火地域または準防火地域内の建築物で外壁が耐火構造のものについては、外壁を隣地境界線に接して設けることができるとしています。この緩和の趣旨は、防火地域または準防火地域内で外壁が耐火構造の建築物の建築を誘導し、市街地の土地の合理的・効率的な利用を図るためとされています。

なお、耐火構造と似たものとして防火構造がありますが、「防火」が非損傷性と遮熱性を有するのに対して、「耐火」はそれに加えて遮炎性(内部で火災が起きたときに火炎を外部に出さない)を有する構造です。外壁が境界線に接している場合は、火炎を建物外部に出さないことが延焼防止上必要となるため、耐火性能を有する外壁に限られています。

よって、⑤は50(cm)、⑥は1(m)、⑦は耐火(性能/構造)が正解となります。

広告

広告