最新情報

[0802] 応用穴埋め問題学習の優先順位が新規作成されました。

投稿者:なちさん 1

1月26日1/25実施の2026年1月試験の問題と解答をアップしました。

1月12日応用編計算問題を論点別にまとめた「応用編 計算問題(分野別)α版」を作成しました。

2025年

11月14日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月10日関連・類似問題についてグルーピングの精度改善を行いました。

9月16日9/14実施の2025年9月試験の問題と解答をアップしました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月26日5/25実施の2025年5月試験の問題と解答をアップしました。

3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。

1月27日1/26実施の2025年1月試験の問題と解答をアップしました。

2024年

12月11日CBT試験をシミュレーションした学習ソフトウェアをリリースしました。1級はCBT化の予定はありませんが、実戦方式での模擬試験としてお役立ていただけると思います。

9月9日9/8実施の2024年9月試験の問題と解答をアップしました。

7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

6月17日応用編の過去問道場(β版)をリリースしました。

5月27日5/26実施の2024年5月試験の問題と解答をアップしました。

2月23日2015年10月試験(再試験分)の問題と解答をアップしました。

2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

1月29日1/28実施の2024年1月試験の問題と解答をアップしました。

2023年

11月17日2019年1月~2017年1月までの応用編の問題(法改正対応済)をアップしました。

11月15日2023年9月~2022年1月までの応用編の問題(法改正対応済)をアップしました。

9月11日9/10実施の2023年9月試験の問題と解答をアップしました。

5月29日5/28実施の2023年5月試験の問題と解答をアップしました。

4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。

1月23日1/22実施の2023年1月試験の問題と解答をアップしました。

2022年

9月12日9/11実施の2022年9月試験の問題と解答をアップしました。

5月23日5/22実施の2022年5月試験の問題と解答をアップしました。

2月27日1/23実施の2022年1月試験の問題と解答をアップしました。

2021年

10月27日9/12実施の2021年9月試験の問題と解答をアップしました。

8月26日2019年5月試験[応用編]の解説が完成しました。

8月24日2019年9月試験[応用編]の解説が完成しました。

8月5日利用規約の改定を行いました。

8月3日2021年5月試験[応用編]の解説が完成しました。

5月24日5/23実施の2021年5月試験の問題と解答をアップしました。

5月15日応用編3期分(2021年1月、2020年9月、2020年1月)の解説が完成しました。

4月22日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。

1月25日1/24実施の2021年1月試験の問題と解答をアップしました。

2020年

11月12日「一問一答クイズ」をベータ版から正式版にバージョンアップしました。

10月4日「FP検定9月試験での法令改正点一覧」の情報を法令・制度改正情報のページに移しました。

9月19日9/13実施の2020年9月試験の問題と解答をアップしました。

5月27日2019年1月試験の解説が完成しました。

5月13日2020年1月試験の解説が完成しました。

4月7日2019年5月試験の解説が完成しました。

3月27日2019年9月試験の解説が完成しました。

1月27日1/26実施の2020年1月試験の問題と解答をアップしました。

12月30日新しくファイナンシャルプランナー1級の解説サイトを公開しました。後発組ではありますが、今後、解説やシステムを充実させFP1級対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。

▼すべて表示する

FP1級 過去問題にチャレンジ

- 都市計画法の開発許可を受けて築造された道路で、幅員4m以上のものは、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路となる。

- 位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造する道のうち、幅員4m以上のもの、または幅員4m未満で特定行政庁が指定したものである。

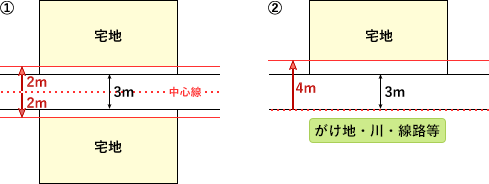

- 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、当該建築物の敷地との境界部分が当該道路の境界線とみなされる。

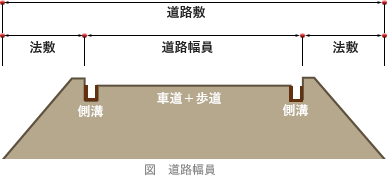

- 建築基準法上の道路の幅員には、歩道や側溝、法敷の部分は含まれない。

- [適切]。都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等に基づく開発等で築造された幅員4m以上の道路は、建築基準法上の道路となります(建築基準法42条1項2号)。

- 不適切。幅員4m未満はダメです。位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するため法律によらないで築造する道で、一定の技術基準に適合し、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものを言います(建築基準法42条1項5号)。幅員4m以上の位置指定道路は建築基準法上の道路に含まれますが、幅員4m未満のものについては建築基準法上の道路ではありません。

- 不適切。敷地との境界部分ではありません。建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては道路とみなされます。これを「2項道路」と言います。2項道路については、原則として道路中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線となります(建築基準法42条2項)。

- 不適切。車道、歩道、側溝など人や車両が通行可能な部分は建築基準法の道路の幅員に含まれますが、法敷の部分は含まれません。

試験の概要

FP1級は、学科が金財のみ、実技は金財(面接形式)及びFP協会(記述式)で実施されています。1級実技は、1級学科の合格者、CFP認定試験の合格者等しか受検資格がありませんので、2級までのように学科と実技を同時に受検することはできません。本サイトが対象とするのは金財の1級学科試験です。

1級学科の試験形式は、基礎編50問、応用編15問の合計65問からなり、基礎編、応用編どちらも100点配点で合計200点満点です。200点のうち120点以上を得点することで合格となります。なお、基礎・応用それぞれの足切り点はありません。

基礎編はFP2級の学科と同様に四肢択一のマークシート形式、応用編は文章中の語句の穴埋め問題をはじめ、計算過程の記述も求められる複雑な計算問題、説明を読んで誤っている箇所と正しい内容を答える問題が含まれています(誤っている箇所を文章で解答するタイプの問題は2021年5月を最後に出題されていません)。

受検者数、合格率の推移

1級学科の受検者数は1年間におよそ10,000人で、コロナ禍によるお家時間の増加による特需が落ち着き、近年はコロナ前と同じ水準に戻ってきています。合格率は10%前後となっており、ほぼすべての受検者がFP2級の保持者であること、さらに応募者のうち約30%の方が受検を見送った上での10%なので相当な難関であることがわかります。

2026年度試験日程

FP1級は、1月・5月・9月と毎年3回の受検機会があります。2026年度の試験日は以下のようになっています。

- 2026年5月24日(日) ※受検申請期間:2026年3月9日(月)~4月2日(木)

- 2026年9月13日(日) ※受検申請期間:2026年7月1日(水)~7月28日(火)

- 2027年1月24日(日) ※受検申請期間:2026年10月28日(水)~12月1日(火)

また当日の試験時間は以下のようになっています。

- 学科(基礎編):10:00~12:30(150分)

- 学科(応用編):13:30~16:00(150分)

受検手数料

FP1級学科の受検手数料は、基礎・応用合わせて8,900円です(非課税)。ただし、銀行振り込みやコンビニ支払いに伴う手数料は各個人の負担になります。

受検資格

FP1級には受検資格が設けられています。受検申請時には該当する受検資格を申告しなければなりません。自己申告なので勤務先等の証明は不要ですが、虚偽や不正が発覚した場合には試験の中止、合格の取消しが行われる場合があります。なお、実務経験の期間は受検申請受付最終日現在で計算します。

【学科の受検資格】

- 2級技能検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者

- FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者

- 厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者

- 1級学科試験の合格者

- 「FP養成コース」修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者

- 日本FP協会のCFP認定者

- 日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者

試験範囲

基礎編はすべて四肢択一式の50問です。出題構成は以下のようにライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継の6分野からほぼ均等に出題されます。

- 問1~8 ライフプランニング(8問)

- 問9~15 リスク管理(7問)

- 問16~24 金融資産運用(9問)

- 問25~33 タックスプランニング(9問)

- 問34~41 不動産(8問)

- 問42~50 相続・事業承継(9問)

応用編は記述式で、各3つの設問が付いている大問5つで構成されるので合計15問の出題です。出題分野と順番は決まっていて次のとおりです。

- 大問1(問51~53) 社会保険・公的年金等

- 大問2(問54~56) 金融資産運用

- 大問3(問57~59) 法人税・所得税等

- 大問4(問60~62) 不動産

- 大問5(問63~65) 相続・事業承継

FP1級の取得ルートについて

1級学科の受検資格の有無によって選択できるルートが異なります。

- 1級学科の受検資格がない場合

- CFP経由での取得を目指すことになります。CFP認定試験を突破すると1級実技の受検資格が得られるので、「CFP→金財1級実技」または「CFP→FP協会1級実技」のいずれかでFP1級取得を目指すことになります。

- 1級学科の受検資格がある場合

- 「1級学科→金財1級実技」、「1級学科→FP協会1級実技」、または受検資格がない場合と同じくCFP経由での取得を選択できます。

FP1級学科の効率的な合格方法

基礎編60点以上、応用編60点を目標にするのが当サイト推奨の攻略法です。

少し前までは基礎編50点、応用編70点以上を目標にするのが鉄板の攻略法でしたが、それが知れ渡った反動なのか近年では応用編の難化傾向が著しいです。応用編では全く未知の論点が何問かは必ず出題されるようになっており、それに解答するのはその分野に特別な知見がある人でなければ困難です。これに加えて、2024年1月試験では部分点がほとんど付かないという異例の事態になっています。これらを総合すると応用編は実質的に80点満点と考えた方が無難で、そうなると70点を取るのは至難の技であるというのが私の見解です。

基礎編は、重箱の隅を突くような知識のみが問われるとも揶揄されるように非常に難しいこと、FP2級までと異なり条文や通達そのままが出題されるなど法律系試験の傾向が強くなることが特徴です。四肢択一なので得点を稼げそうな印象がありますが、難易度はFP2級学科とは別次元で、FP2級までに学習した内容がほとんど役に立たないと感じてしまうほどです。個人の所感としては基礎編だけならば宅建士試験よりも難しいと感じました。ただ幸いなことに、肢レベルで見れば過去問の類似肢が相当数あったり、FP2級レベルの問題が正解肢となっていたりするなど、まったく対策のしようがないわけではありません。SNS上では、市販問題集を併用しながら過去問道場に本気で取り組めば、基礎編の高得点は十分に可能であるという報告を何件も受けています(90点を取った超人もいらっしゃいました)。もしも基礎編70点以上取ることができれば、たとえ応用編が超難化しても合格の確率は大幅に上がります。基礎編はスキマ時間に学習できるので、当サイトを日々の学習にお役立ていただければと思います。

また、当然ですが実質80点満点の応用編で60点を取るためには、応用編の対策も欠かせません。応用編も複雑な計算等を記述式で答えなければならないので簡単というわけではありませんが、出題パターンがある程度決まっており過去問題での対策が非常に効果的です。また、記述式であるので計算過程が合っていれば部分点も狙えます。記述式ですので紙に書いて覚えることを重視し、過去に出題された論点は絶対に落とさない気持ちで学習に取り組みましょう。

基礎編で60点を取るには50問のうち30問を正解する必要がありますが、自信をもって正答できる問題が15問あれば十分です。15問の正答を確保できれば、後は四択ですので適当にマークしても理論上は「35問×25%≒9問」を正解でき、これだけでおよそ48点相当の正解数です。実際には、もう少し選択肢を絞り込めるはずですので60点は十分に目指せる得点かと思います。本サイトを活用して、基礎編で60点以上を獲得することを目標に頑張りましょう。基礎編で70点以上取ることができれば相当楽になりますし、もし75点までもっていければ勝利はほぼ確定でしょう。