FP1級 2025年1月 応用編 問56

Aさん(60歳)は、上場株式や個人向け国債をはじめとした公社債への投資による資産運用を検討している。上場株式については同業種のX社とY社に興味を持っており、X社とY社の財務データを比較したうえで、投資するかどうかを判断したいと考えている。

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

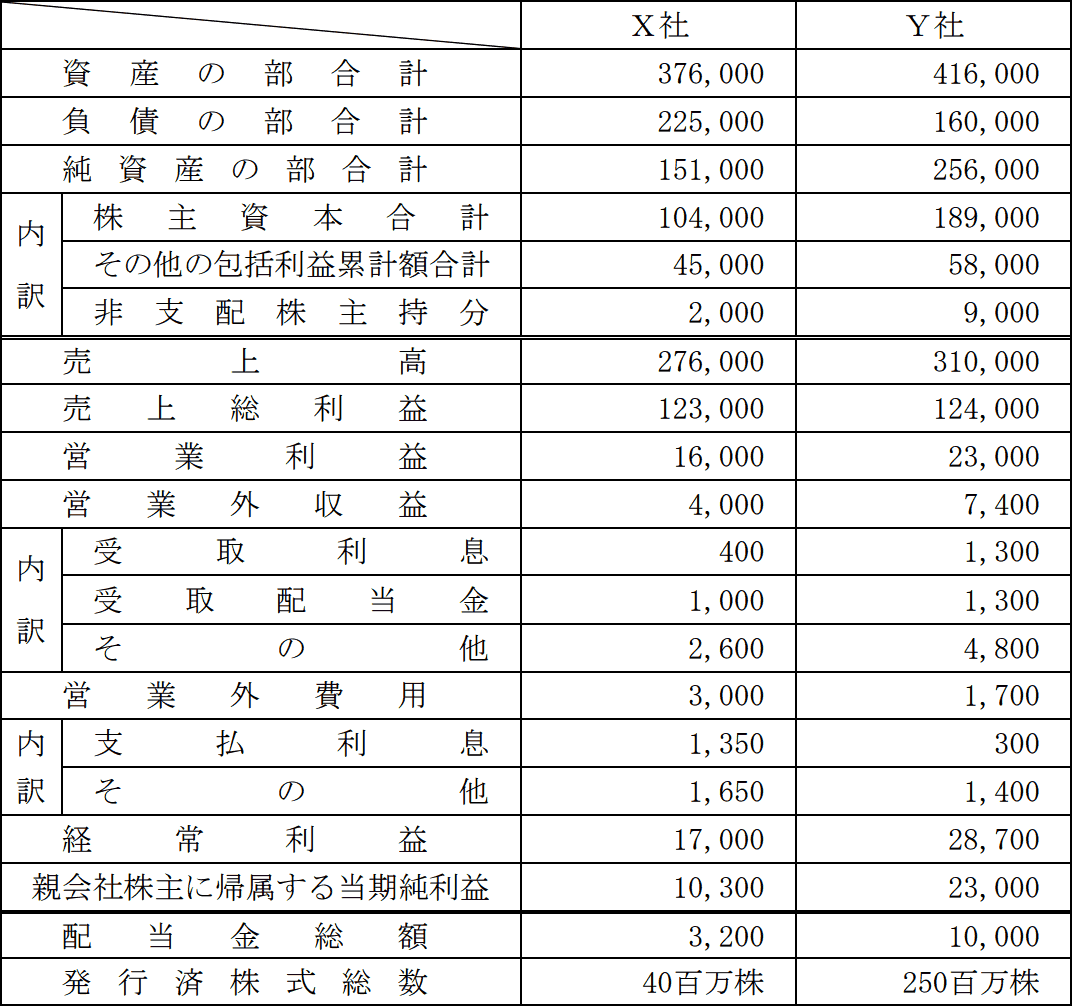

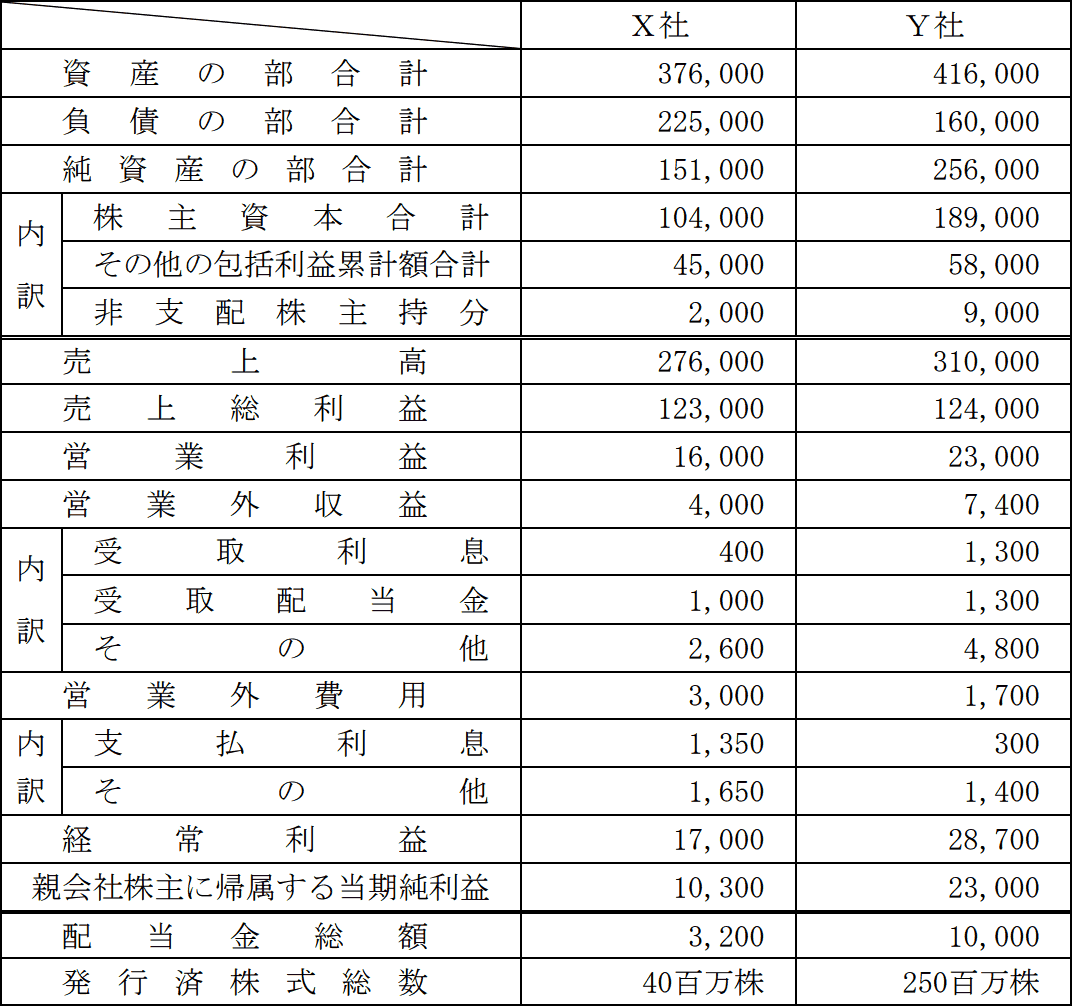

〈X社とY社の財務データ等〉(単位:百万円)

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈X社とY社の財務データ等〉(単位:百万円)

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問56

Mさんは、Aさんに対して、債券投資について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

- 〈個人向けに販売される国債〉

「個人向けに販売される国債には、個人向け国債や新窓販国債などがあります。

個人向け国債には、変動金利型10年満期、固定金利型5年満期、固定金利型(①)年満期があり、毎月発行されます。販売価格は額面100円につき100円で、最低1万円から1万円単位で購入することができ、金利の下限は(②)%とされています。個人向け国債は、発行から1年経過すれば、いつでも中途換金することができます。

一方、新窓販国債には、10年固定利付国債、5年固定利付国債、2年固定利付国債があり、原則として、毎月発行されます。個人に限らず、法人やマンションの管理組合等の団体でも購入が可能です。販売価格は発行ごとに決定され、購入単位は額面金額で最低(③)万円から(③)万円単位、購入限度額は額面金額で1申込み当たり(④)億円とされており、金利の下限は設定されていません。利払日は、個人向け国債と同様、年2回です。なお、個人向け国債と異なり、国の買取りによる中途換金制度はありませんが、市場でいつでも売却することが可能です」 - 〈債券の投資指標〉

「信用格付は、債券やその発行体の信用評価を記号等で示したものであり、一般に、BBB格相当以上の格付が付された債券は投資適格債とされ、信用格付が高い債券ほど、利回りが低くなる傾向があります。

なお、同じ発行体が発行する債券であっても、信用格付が異なる債券が発行されることがあります。(⑤)債は、(⑤)特約の付された社債であり、発行企業に破産手続や会社更生手続開始等の事由((⑤)事由)が発生した場合に、普通社債の保有者等への債務弁済後において残余財産がなければ利息の支払や元本の償還が行われないなど、普通社債と比較してリスクが高く、相対的に利回りが高く設定されています。

また、債券の銘柄間の利回りの差や債券と株式の利回りの差など、異なる金融商品の利回りの差を(⑥)といいます。債券同士の(⑥)では、一般に、長期国債を基準として、残存期間や信用度などから相対的な割安・割高を判断します。一方、債券と株式の(⑥)は、一般に、長期金利から株式益利回りを差し引いたものや予想配当利回りを差し引いたものとされ、株式相場の相対的な割安・割高を判断する際などに用いられます」

| ①年 |

| ②% |

| ③万円 |

| ④億円 |

| ⑤ |

| ⑥ |

広告

広告

正解

| ① 3(年) |

| ② 0.05(%) |

| ③ 5(万円) |

| ④ 3(億円) |

| ⑤ 劣後 |

| ⑥ イールド・スプレッド |

分野

科目:C.金融資産運用細目:4.債券投資

解説

〔①について〕

個人向け国債には、3年固定、5年固定、10年変動の3種類があります。

よって、正解は3(年)となります。

〔②について〕

個人向け国債の金利は、3年固定と5年固定が「基準金利-0.05%」、変動10年は「基準金利×0.66%」です。いずれも0.05%が最低保証金利とされています。

よって、正解は0.05(%)となります。

〔③、④について〕

新窓販国債(新型窓口販売方式により販売される国債)は、以前は郵便局だけで購入できた国債を、様々な金融機関でも販売できるようにしたものです。新窓販国債には、2年固定、5年固定、10年固定の3種類があり、個人向け国債と比較して次のような商品性があります。

〔⑤について〕

発行体が破綻した場合に、一般の債券よりも債務不履行時の弁済順位が低い債券のことを「劣後債(れつごさい)」といいます。劣後債は通常の債券と比べてリスクが高い分、金利が高めに設定されるのが特徴です。劣後債の契約上、返済が制限される条件は「劣後事由」と呼ばれ、発行体の破産や会社更生手続きの開始などの状況がこれに該当します。

よって、正解は劣後となります。

〔⑥について〕

長期金利商品の利回りと対象商品の期待利回りとの差をイールド・スプレッドといい「長期債利回り÷株式益利回り」で求めます。"イールド(Yield)"は利回りを意味し、"スプレッド(Spread)"は金利差や幅を意味します。

通常、長期金利には長期国債の利回りを使用します。イールド・スプレッドが拡大している場合は、市場が特定の商品に対してリスクをより高く評価していることを示し、逆に縮小している場合は、リスクプレミアムが低下していると解釈できます。

よって、正解はイールド・スプレッドとなります。

個人向け国債には、3年固定、5年固定、10年変動の3種類があります。

よって、正解は3(年)となります。

〔②について〕

個人向け国債の金利は、3年固定と5年固定が「基準金利-0.05%」、変動10年は「基準金利×0.66%」です。いずれも0.05%が最低保証金利とされています。

よって、正解は0.05(%)となります。

〔③、④について〕

新窓販国債(新型窓口販売方式により販売される国債)は、以前は郵便局だけで購入できた国債を、様々な金融機関でも販売できるようにしたものです。新窓販国債には、2年固定、5年固定、10年固定の3種類があり、個人向け国債と比較して次のような商品性があります。

- 最低5万円から5万円単位で購入できる

- 申込み1回当たり最大3億円まで購入可能

- 発行価格と金利は発行ごとに財務省が決定する

- 国が買い取る中途換金制度はないので、償還前に手放す場合は市場で売却する必要がある(売却損益が生じる)

〔⑤について〕

発行体が破綻した場合に、一般の債券よりも債務不履行時の弁済順位が低い債券のことを「劣後債(れつごさい)」といいます。劣後債は通常の債券と比べてリスクが高い分、金利が高めに設定されるのが特徴です。劣後債の契約上、返済が制限される条件は「劣後事由」と呼ばれ、発行体の破産や会社更生手続きの開始などの状況がこれに該当します。

よって、正解は劣後となります。

〔⑥について〕

長期金利商品の利回りと対象商品の期待利回りとの差をイールド・スプレッドといい「長期債利回り÷株式益利回り」で求めます。"イールド(Yield)"は利回りを意味し、"スプレッド(Spread)"は金利差や幅を意味します。

通常、長期金利には長期国債の利回りを使用します。イールド・スプレッドが拡大している場合は、市場が特定の商品に対してリスクをより高く評価していることを示し、逆に縮小している場合は、リスクプレミアムが低下していると解釈できます。

よって、正解はイールド・スプレッドとなります。

広告

広告