FP1級過去問題 2016年9月学科試験 問3(改題)

問3

雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

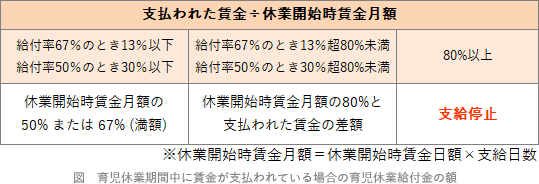

- 育児休業給付金の支給額の算定上、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額に乗じる給付率は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業を開始した日から起算して当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は100分の67であり、180日経過後は100分の50である。

- 介護休業給付金を受給するためには、対象家族を介護するための休業を開始した日前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が継続して12カ月以上なければならない。

- 高年齢再就職給付金は、雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上ある者が60歳以後、離職してから基本手当を受給することなく安定した職業に再就職し、再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が離職時の賃金月額の75%未満である場合に支給される。

- 雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上ある者が2025年4月1日以降に60歳に達した以後も継続して雇用され、当該被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が39万円で、かつ、60歳到達時の賃金月額の60%相当額である場合には、当該支給対象月の高年齢雇用継続基本給付金の支給額は3万8,000円である。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢157.0%

肢25.5%

肢316.5%

肢421.0%

肢25.5%

肢316.5%

肢421.0%

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険

解説

- [適切]。事業主から給与が支払われなかった場合の育児休業給付金の給付率は、育児休業開始日から180日目までが67%、180日経過後は50%です。

介護休業給付金の支給額の算定上、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額に乗じる給付率は、介護休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、100分の67である。(2019.9-3-4)

介護休業給付金の支給額の算定上、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額に乗じる給付率は、介護休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、100分の67である。(2019.9-3-4) - 不適切。介護休業給付金を受給するためには、介護休業を開始した日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上である月が「通算で」12カ月以上なければなりません。通算12カ月以上なので、継続して12カ月である必要はありません(雇用保険法61条の4第1項)。

- 不適切。高年齢再就職給付金は、一般被保険者としての算定基礎期間が5年以上ある人が基本手当を受給し、基本手当の支給残日数を100日以上残したまま、60歳以後に1年を超える雇用が見込める安定した職業に就き、再就職後の賃金が離職時賃金の75%未満であるときに支給されるものです。基本手当を受給せずに再就職した場合には、高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者となります。

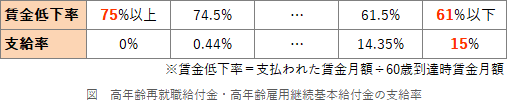

基本手当の支給残日数が100日以上200日未満の場合は1年間、200日以上の場合2年間支給され、支給額は支払われた賃金の最大10%(低下率64%以下のとき)です(雇用保険法61条の2)。【補足】高年齢雇用継続給付の最大支給率が10%となるのは、2025年4月1日以降に60歳になる人に限られます。それ以前の人は従前どおり最大15%です。

- 不適切。高年齢雇用継続基本給付金には支給制限が設けられていて、当該支給対象月に支払われた賃金の額が376,750円(2024年8月1日から)以上であるときは全額が支給停止されます(雇用保険法61条1項2号)。

本肢の被保険者に支払われた賃金額は39万円であり、支給限度額をオーバーしているので高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。2025年4月1日以降に60歳に達した以後も継続して雇用されている被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金額が60歳到達時の賃金月額の64%相当額を下回る場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、原則として、60歳到達時の賃金月額に10%を乗じて得た額となる。(2022.5-4-1)2025年4月1日以降に60歳に達した以後も継続して雇用されている被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、60歳到達時の賃金月額の50%相当額である場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、原則として、60歳到達時の賃金月額に100分の10を乗じて得た額となる。(2019.9-3-1)

広告

広告