FP1級 2019年1月 応用編 問54(改題)

Aさん(40歳)は、将来に向けた資産形成のため、上場株式と投資信託への投資を行うことを検討しており、X社株式およびYファンド・Zファンドに興味を持っている。また、投資信託への投資については、「つみたてNISA」を利用してみたいと考えている。

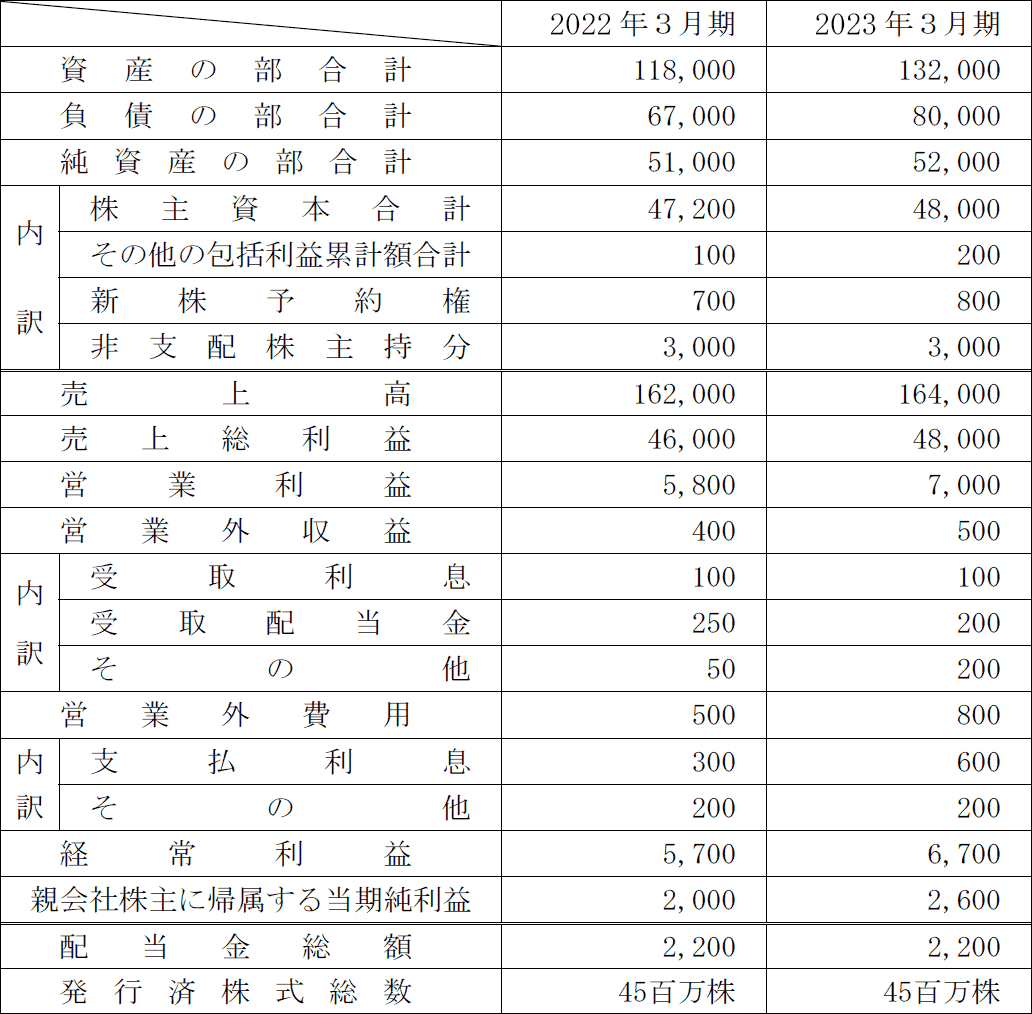

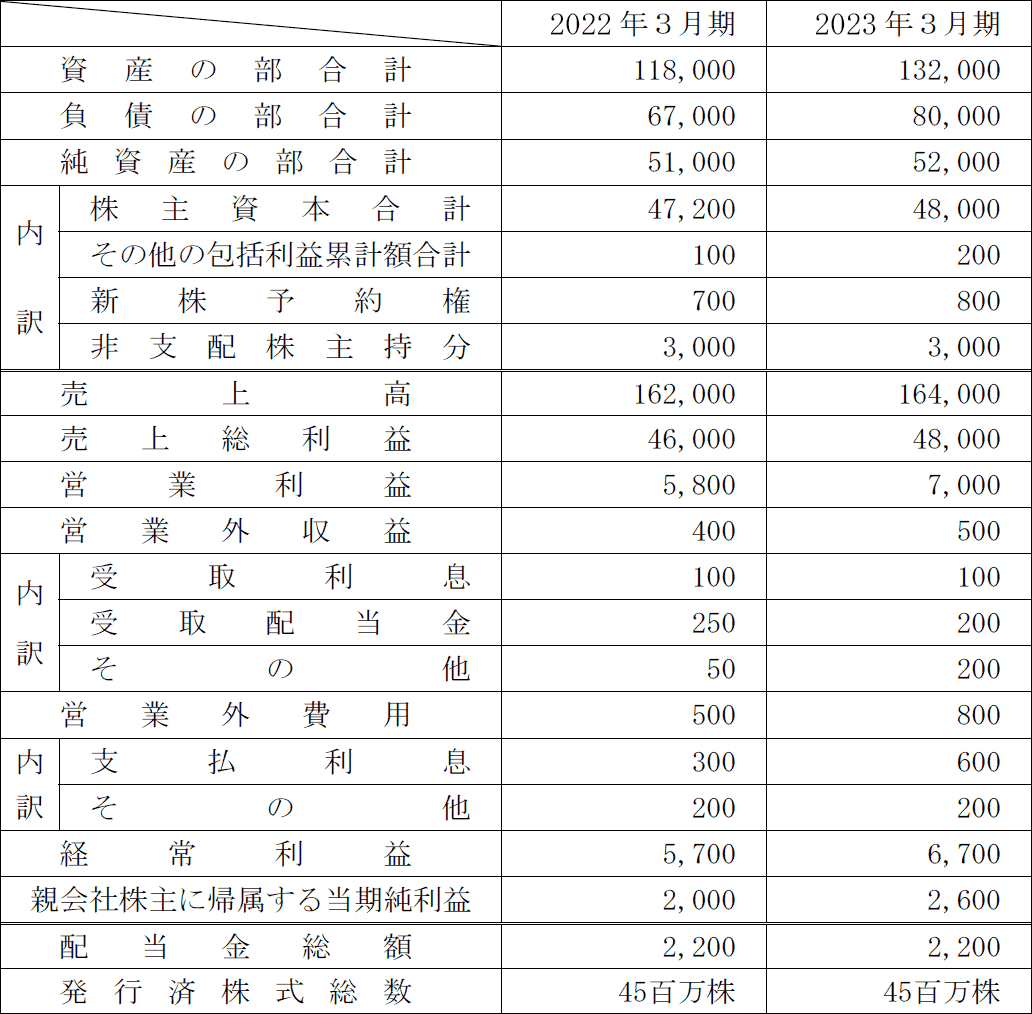

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。X社の財務データ等は、以下のとおりである。

〈X社の財務データ〉(単位:百万円)

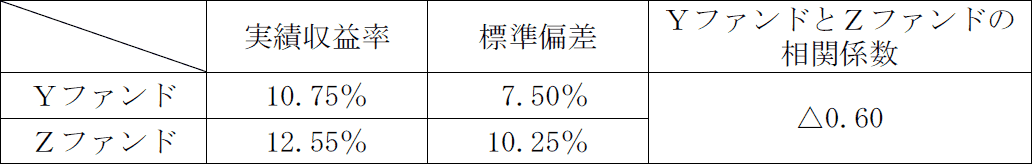

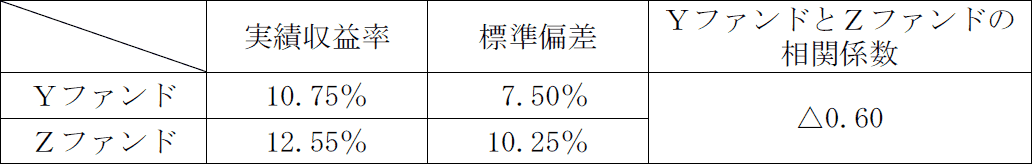

〈Yファンド・Zファンドの実績収益率・標準偏差・相関係数〉

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。X社の財務データ等は、以下のとおりである。

〈X社の財務データ〉(単位:百万円)

〈Yファンド・Zファンドの実績収益率・標準偏差・相関係数〉

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問54

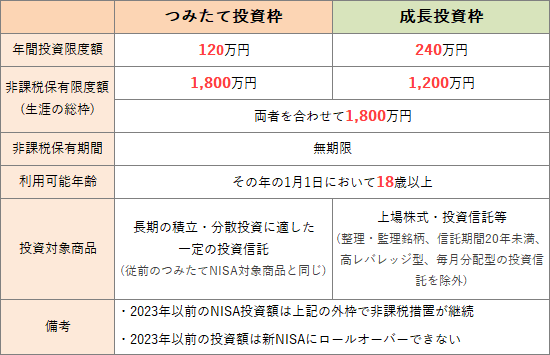

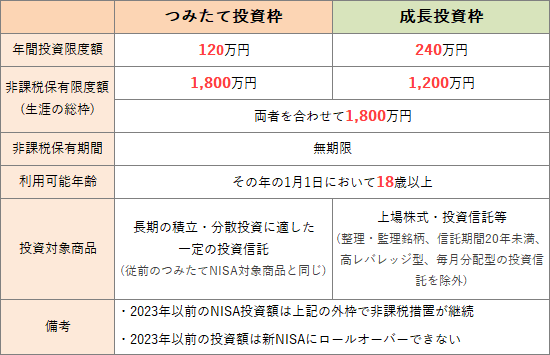

Mさんは、Aさんに対して、特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、当該非課税制度を「NISA」といい、NISA口座に設けられる特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。

「NISAは、金融機関で非課税口座を開設し、その口座内に設定する非課税勘定を通じて購入した公募株式投資信託などについて、本来は課税される分配金や譲渡益等が非課税となる制度です。

つみたて投資枠の対象となる金融商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有する公募株式投資信託やETF(上場投資信託)とされています。なお、つみたて投資枠を通じて購入したETF(上場投資信託)の分配金を非課税とするためには、分配金の受取方法として(①)方式を選択する必要があります。

つみたて投資枠を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間(②)万円です。また、その購入方法は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けとされています。定額購入による積立投資方法は(③)平均法と呼ばれ、同じく投資時期の分散を図る定量購入による場合に比べて、平均購入単価を抑える効果が期待できます。

2024年以降のNISAでは非課税期間が恒久化されたことにより、生涯を通じて保有することのできる限度額(非課税保有限度額)が設定されています。つみたて投資枠における非課税保有限度額は、成長投資枠とあわせて(④)となります。

なお、つみたて投資枠を通じて購入した公募株式投資信託やETF(上場投資信託)に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座等の他の口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることはできません」

「NISAは、金融機関で非課税口座を開設し、その口座内に設定する非課税勘定を通じて購入した公募株式投資信託などについて、本来は課税される分配金や譲渡益等が非課税となる制度です。

つみたて投資枠の対象となる金融商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有する公募株式投資信託やETF(上場投資信託)とされています。なお、つみたて投資枠を通じて購入したETF(上場投資信託)の分配金を非課税とするためには、分配金の受取方法として(①)方式を選択する必要があります。

つみたて投資枠を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間(②)万円です。また、その購入方法は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けとされています。定額購入による積立投資方法は(③)平均法と呼ばれ、同じく投資時期の分散を図る定量購入による場合に比べて、平均購入単価を抑える効果が期待できます。

2024年以降のNISAでは非課税期間が恒久化されたことにより、生涯を通じて保有することのできる限度額(非課税保有限度額)が設定されています。つみたて投資枠における非課税保有限度額は、成長投資枠とあわせて(④)となります。

なお、つみたて投資枠を通じて購入した公募株式投資信託やETF(上場投資信託)に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座等の他の口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることはできません」

| ①方式 |

| ②万円 |

| ③平均法 |

| ④万円 |

広告

広告

正解

| ① 株式数比例配分(方式) |

| ② 120(万円) |

| ③ ドルコスト(平均法) |

| ④ 1,800(万円) |

分野

科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金

解説

〔①について〕

配当金の受取方法には、❶株式数比例配分方式、❷配当金領収証方式、❸登録配当金受領口座方式、❹個別銘柄指定方式の4種類がありますが、NISA口座で受け取った配当金を非課税扱いするためには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。株式数比例配分方式は、口座ごとの保有する株式数に応じて各証券口座で配当等を受け取る方法です。株式数比例配分方式以外の受取方法では非課税扱いとはなりませんが、総合課税で確定申告をすることで配当控除の適用を受けることは可能です。

よって、正解は株式数比例配分(方式)となります。

〔②について〕

2024年以降のNISA制度のつみたて投資枠の非課税限度額は、年間120万円です。なお、2023年までのつみたてNISAは年間40万円まででした。

よって、正解は120(万円)となります。

〔③について〕

つみたて投資枠では、事前に証券会社などとの間で締結した累積投資契約に基づき、対象銘柄を指定したうえで「1カ月に1回」など定期的に一定金額の買付けを行う方法に限られています。定期的に一定額を買い付ける方法はドルコスト平均法と呼ばれ、高いときには少しだけ買い、安いときにはたくさん買うことにより取得価額の平準化が期待できます。

よって、正解はドルコスト(平均法)となります。

〔④について〕

2024年以降のNISA制度では、非課税期間が恒久化されたことに伴い非課税保有限度額(生涯総枠)が設定されています。非課税保有限度額は、つみたて投資枠1,800万円、成長投資枠1,200万円、かつ、両者を合わせた総額で1,800万円までとなっています。

よって、正解は1,800(万円)となります。

配当金の受取方法には、❶株式数比例配分方式、❷配当金領収証方式、❸登録配当金受領口座方式、❹個別銘柄指定方式の4種類がありますが、NISA口座で受け取った配当金を非課税扱いするためには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。株式数比例配分方式は、口座ごとの保有する株式数に応じて各証券口座で配当等を受け取る方法です。株式数比例配分方式以外の受取方法では非課税扱いとはなりませんが、総合課税で確定申告をすることで配当控除の適用を受けることは可能です。

よって、正解は株式数比例配分(方式)となります。

〔②について〕

2024年以降のNISA制度のつみたて投資枠の非課税限度額は、年間120万円です。なお、2023年までのつみたてNISAは年間40万円まででした。

よって、正解は120(万円)となります。

〔③について〕

つみたて投資枠では、事前に証券会社などとの間で締結した累積投資契約に基づき、対象銘柄を指定したうえで「1カ月に1回」など定期的に一定金額の買付けを行う方法に限られています。定期的に一定額を買い付ける方法はドルコスト平均法と呼ばれ、高いときには少しだけ買い、安いときにはたくさん買うことにより取得価額の平準化が期待できます。

よって、正解はドルコスト(平均法)となります。

〔④について〕

2024年以降のNISA制度では、非課税期間が恒久化されたことに伴い非課税保有限度額(生涯総枠)が設定されています。非課税保有限度額は、つみたて投資枠1,800万円、成長投資枠1,200万円、かつ、両者を合わせた総額で1,800万円までとなっています。

よって、正解は1,800(万円)となります。

広告

広告