FP1級 2019年9月 応用編 問54(改題)

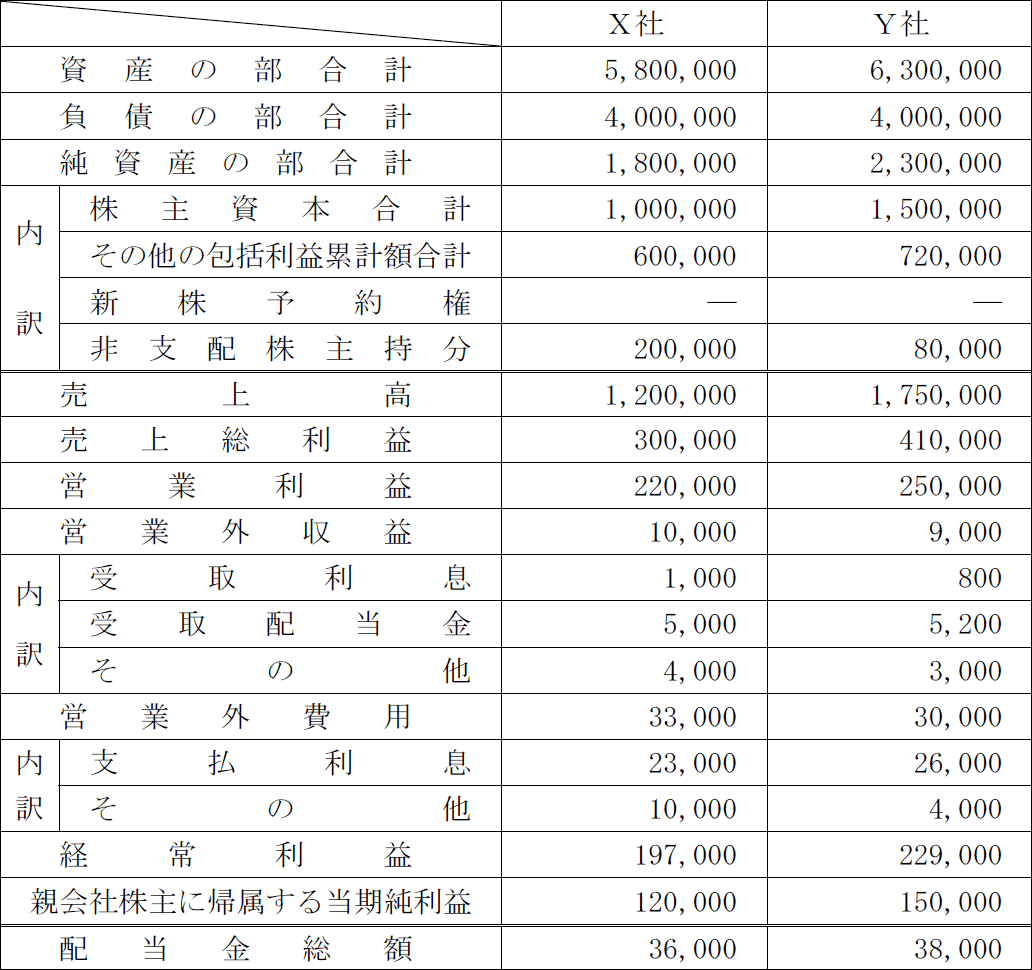

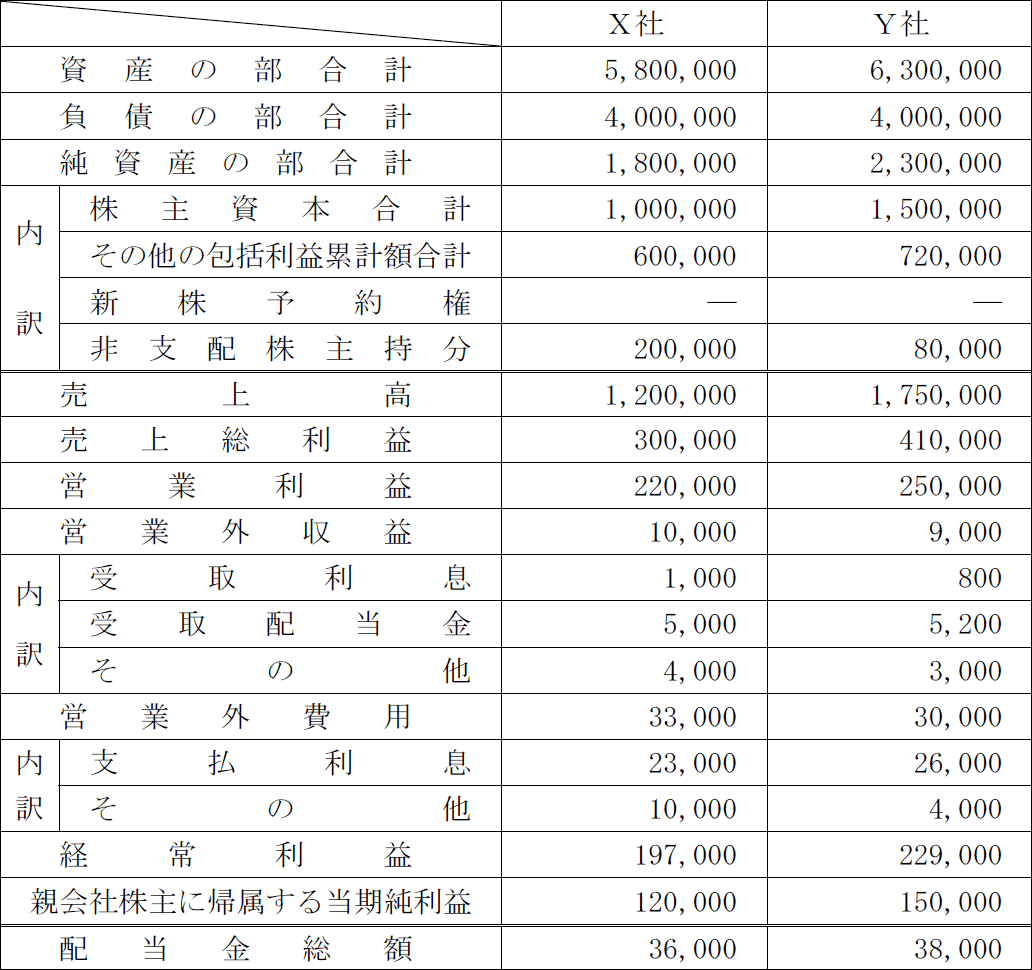

Aさん(40歳)は、長男Bさん(5歳)の将来に向けた資産形成のため、NISAを利用して上場株式への投資を行いたいと考えている。Aさんは、同業種のX社とY社に興味を持ち、下記の財務データを入手した。また、外貨預金についても関心を持ち、下記の米ドル建定期預金による運用も考えている。

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈X社とY社の財務データ〉(単位:百万円) 〈米ドル建定期預金の概要〉

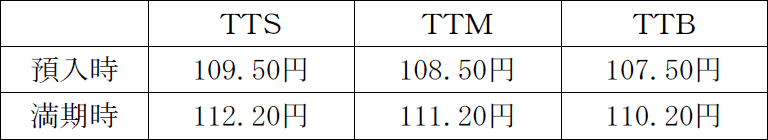

〈米ドル建定期預金の概要〉

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈X社とY社の財務データ〉(単位:百万円)

- 預入期間:6カ月満期

- 利率(年率):1.2%(満期時一括償還)

- 適用為替レート(円/米ドル)

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問54

Mさんは、Aさんに対して、株式取引および「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」(以下、当該非課税措置を「ジュニアNISA」といい、当該非課税口座を「ジュニアNISA口座」という)の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

- 〈株式取引〉

「国内の証券取引所に上場されている内国株式を普通取引により売買する場合、その売買単位は(①)株単位であり、2019年7月16日約定分から、売買が成立した日(約定日)から起算して(②)営業日目に決済されます。その注文方法には(③)注文や指値注文があり、前者は希望する売買価格を明示せず、希望する銘柄、売り買いの別および数量を指定して注文する方法です。

なお、売買立会による売買は、競争売買により行われ、価格優先の原則と(④)優先の原則に従って取引が成立します」 - 〈ジュニアNISA〉

「ジュニアNISAは、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等について、本来は課税される配当金等や譲渡益等が非課税となる制度です。未成年者が口座開設者となり、原則として、その親権者等が未成年者を代理して運用管理を行います。

ジュニアNISA口座に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は年間(⑤)万円であり、その配当金等や譲渡益等の非課税期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長(⑥)年間とされていました。

なお、ジュニアNISA口座で上場株式等の買付けを行うことができるのは、2023年12月31日までとされていますので、2023年以前に長男Bさん名義で開設したジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等は、その非課税期間終了時にジュニアNISAの翌年の非課税枠に移管することはできません。ただし、移管専用の非課税枠として設けられる(⑦)勘定に移管することにより、長男Bさんが1月1日において(⑧)歳である年の前年12月31日まで非課税保有を続けることができます」

| ①株 |

| ②営業日 |

| ③注文 |

| ④優先 |

| ⑤万円 |

| ⑥年間 |

| ⑦勘定 |

| ⑧歳 |

広告

広告

正解

| ① 100(株) |

| ② 3(営業日) |

| ③ 成行(注文) |

| ④ 時間(優先) |

| ⑤ 80(万円) |

| ⑥ 5(年間) |

| ⑦ 継続管理(勘定) |

| ⑧ 18(歳) |

分野

科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金

解説

〔①について〕

100株と1,000株の2種類あった内国株式の売買単位は、2018年10月1日より100株に統一されています。

よって、正解は100(株)となります。

〔②について〕

内国株式の普通取引における受渡日は、売買が成立した約定日から起算して3営業日目です。なお、2019年7月15日以前は4営業日目でした。

よって、正解は3(営業日)となります。

〔③について〕

株式の売買に関する注文方法には、売買するときに希望する価格を指定しない成行注文と、自分で価格を指定する指値注文の2つがあります。売買価格を明示せず、その場に出ている価格で約定する注文方法は「成行注文」です。

よって、正解は成行(注文)となります。

〔④について〕

証券取引所における株式の売買には、価格優先の原則と時間優先の原則があります。

〔⑤、⑥について〕

ジュニアNISAは、未成年者が口座開設者となったNISA口座で買い付けた上場株式等について、配当金等や譲渡益等が非課税となる制度でした。ジュニアNISAの非課税投資枠は年間80万円、非課税期間は投資した年の1月1日から最長5年間です。なお、非課税期間の終了後、2024年以降の新しいNISA制度の非課税枠に移管(ロールオーバー)することはできません。

よって、⑤は80(万円)、⑥は5(年間)が正解となります。

〔⑦、⑧について〕

ジュニアNISAの投資可能期間は2023年12月31日で終了しますが、5年の非課税期間が終了した場合、保有専用の継続管理勘定に移管することで、1月1日時点で18歳である年(学年でいえば高校3年)の前年12月31日まで非課税保有を継続することができます。

なお、以前はジュニアNISA口座では、口座開設者が年度末時点で18歳である年(学年でいえば高校3年)の前年12月31日まで払い出すことはできませんでしたが、ジュニアNISAで新規投資ができなくなったことに伴い、払出し制限が撤廃されています。

よって、⑦は継続管理(勘定)、⑧は18(歳)が正解となります。

100株と1,000株の2種類あった内国株式の売買単位は、2018年10月1日より100株に統一されています。

よって、正解は100(株)となります。

〔②について〕

内国株式の普通取引における受渡日は、売買が成立した約定日から起算して3営業日目です。なお、2019年7月15日以前は4営業日目でした。

よって、正解は3(営業日)となります。

〔③について〕

株式の売買に関する注文方法には、売買するときに希望する価格を指定しない成行注文と、自分で価格を指定する指値注文の2つがあります。売買価格を明示せず、その場に出ている価格で約定する注文方法は「成行注文」です。

よって、正解は成行(注文)となります。

〔④について〕

証券取引所における株式の売買には、価格優先の原則と時間優先の原則があります。

- 価格優先の原則

- 同一銘柄に対する複数の売り(買い)の指値注文がある場合、価格の低い(高い)注文を優先する。成行注文は指値注文より優先する。

- 時間優先の原則

- 同一銘柄に対する複数の同値の注文がある場合、注文時刻の早い注文が優先して約定する。

〔⑤、⑥について〕

ジュニアNISAは、未成年者が口座開設者となったNISA口座で買い付けた上場株式等について、配当金等や譲渡益等が非課税となる制度でした。ジュニアNISAの非課税投資枠は年間80万円、非課税期間は投資した年の1月1日から最長5年間です。なお、非課税期間の終了後、2024年以降の新しいNISA制度の非課税枠に移管(ロールオーバー)することはできません。

よって、⑤は80(万円)、⑥は5(年間)が正解となります。

〔⑦、⑧について〕

ジュニアNISAの投資可能期間は2023年12月31日で終了しますが、5年の非課税期間が終了した場合、保有専用の継続管理勘定に移管することで、1月1日時点で18歳である年(学年でいえば高校3年)の前年12月31日まで非課税保有を継続することができます。

なお、以前はジュニアNISA口座では、口座開設者が年度末時点で18歳である年(学年でいえば高校3年)の前年12月31日まで払い出すことはできませんでしたが、ジュニアNISAで新規投資ができなくなったことに伴い、払出し制限が撤廃されています。

よって、⑦は継続管理(勘定)、⑧は18(歳)が正解となります。

広告

広告