FP1級 2019年9月 応用編 問65(改題)

Aさん(68歳)は、個人で営んでいた事業(製造業)を5年前に長男Cさん(42歳)に承継した。現在、Aさんは、妻Bさん(68歳)とともに年金収入と青空駐車場からの賃貸収入により暮らしている。長男Cさんは、Aさんから使用貸借により借り受けた建物およびその敷地で引き続き事業を営んでおり、Aさんと生計を一にしていない。

Aさんは、先日参加した不動産会社が主催の相続セミナーにおいて、青空駐車場として使用している土地に賃貸物件を建築することが相続対策の一環となるとの話を聞き、興味を持っている。また、自身の相続時に子どもたちが遺産分割でもめないように遺言を作成しておきたいと考えている。

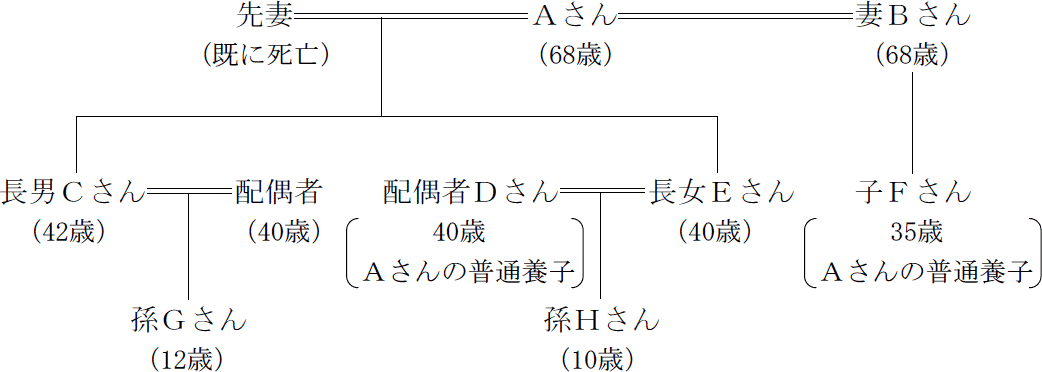

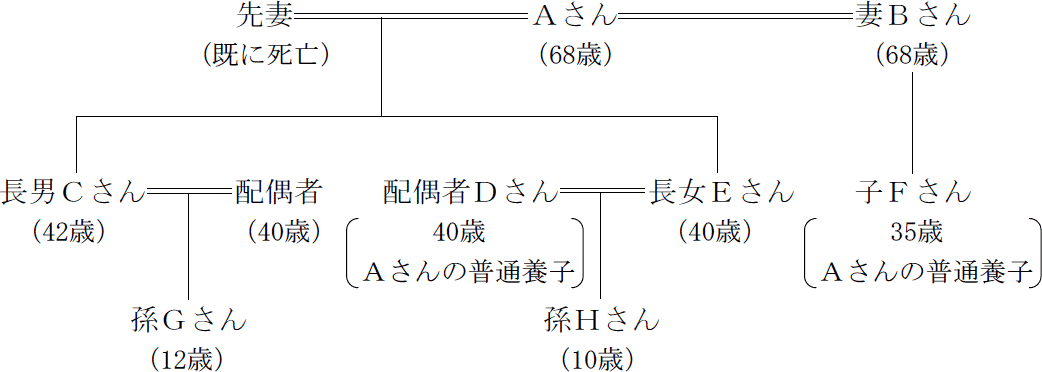

Aさんの親族関係図およびAさんが所有している土地に関する資料等は、以下のとおりである。なお、Aさんは、長女Eさんの配偶者であるDさんおよび後妻である妻Bさんの子Fさんとそれぞれ普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしている。

〈Aさんの親族関係図〉 〈Aさんが所有している土地に関する資料〉

〈Aさんが所有している土地に関する資料〉

長男Cさんは、5年前の2020にAさんから事業を承継する際、Aさんから機械設備などの事業用資産2,800万円(相続税評価額)の贈与を受けた。その際、初めて相続時精算課税の適用を受け、贈与税を納付している。

Aさんは、先日参加した不動産会社が主催の相続セミナーにおいて、青空駐車場として使用している土地に賃貸物件を建築することが相続対策の一環となるとの話を聞き、興味を持っている。また、自身の相続時に子どもたちが遺産分割でもめないように遺言を作成しておきたいと考えている。

Aさんの親族関係図およびAさんが所有している土地に関する資料等は、以下のとおりである。なお、Aさんは、長女Eさんの配偶者であるDさんおよび後妻である妻Bさんの子Fさんとそれぞれ普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしている。

〈Aさんの親族関係図〉

- 甲土地(Aさんが所有している自宅の敷地)

宅地面積:198㎡ 自用地評価額:5,000万円 - 乙土地(Aさんが所有している事業用建物の敷地、長男Cさんが無償で使用)

宅地面積:400㎡ 自用地評価額:9,000万円 借地権割合:60% - 丙土地(構築物のない青空駐車場として使用)

宅地面積:250㎡ 自用地評価額:6,000万円

長男Cさんは、5年前の2020にAさんから事業を承継する際、Aさんから機械設備などの事業用資産2,800万円(相続税評価額)の贈与を受けた。その際、初めて相続時精算課税の適用を受け、贈与税を納付している。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問65

遺留分および遺言に関する以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、改正相続法とは、2018年7月6日に成立し、同月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」を指すものとする。

- 〈遺留分〉

遺留分とは、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するものである。Aさんの相続において、仮に遺留分算定の基礎となる財産の価額が2億円である場合、子Fさんの遺留分の額は(①)万円となる。なお、遺留分権利者は、(②)の許可を受けることにより、相続の開始前において遺留分の放棄をすることができる。

改正相続法により、2019年7月1日以後に開始した相続から、被相続人が相続人に対して生前に行った贈与については、特別受益に該当する贈与で、かつ、原則として相続開始前(③)年以内にされたものが、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。また、従来の遺留分減殺請求権は(④)請求権に変更され、遺留分権利者は、受遺者等に対し、遺留分に関する権利の行使によって(④)に相当する金銭の支払を請求することができる。 - 〈遺言〉

民法に定める遺言の方式には普通方式と特別方式があり、普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がある。このうち、公正証書遺言は、証人(⑤)人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものである。

他方、自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものである。ただし、改正相続法により、自筆証書に添付する(⑥)については、自書でなくてもよいものとされ、他人による代筆やパソコン等によって印字する方法も認められる。また、改正相続法とともに成立した「(⑦)における遺言書の保管等に関する法律」により、2020年7月10日から自筆証書遺言の保管制度が開始された。(⑦)において保管された自筆証書遺言については、遺言者の相続開始時に(②)における(⑧)の手続が不要とされる。

| ①万円 |

| ② |

| ③年 |

| ④ |

| ⑤人 |

| ⑥ |

| ⑦ |

| ⑧ |

広告

広告

正解

| ① 1,250(万円) |

| ② 家庭裁判所 |

| ③ 10(年) |

| ④ 遺留分侵害額 |

| ⑤ 2(人) |

| ⑥ 財産目録 |

| ⑦ 法務局 |

| ⑧ 検認 |

分野

科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律

解説

〔①について〕

各個人の遺留分(個別的遺留分)は、遺留分全体(総体的遺留分)に各人の法定相続分を乗じて求めます。

遺留分全体の額は、遺留分算定基礎財産の価額に対し、遺留分権利者が直系尊属のみのときは全体の1/3、それ以外は1/2となります。本問は後者に該当するため、遺留分全体の額は「2億円×1/2=1億円」です。

法定相続人は妻Bと子4人(養子含む)であり、子Fさんの法定相続分は「1/2×1/4=1/8」のため、子Fさんの遺留分の額は「1億円×1/8=1,250万円」です。

よって、正解は1,250(万円)となります。

〔②について〕

遺留分権利者は、相続開始前に家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分を放棄することができます。

よって、正解は家庭裁判所となります。

〔③について〕

遺留分算定基礎財産に加算されるのは、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた贈与を除き、相続開始前1年以内に行われたものに限られるのが原則です。しかし、相続人に対する贈与は相続を見越して数年前から行われることも多いため、1年では短すぎます。そこで、相続人に対して行われた贈与のうち特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与)に該当する贈与については、相続開始前10年以内のものまで加算対象に含めることとされています。

よって、正解は10(年)となります。

〔④について〕

遺留分に相当する財産を取り戻す請求権は、以前は遺留分減殺請求権と呼ばれていましたが、2020年の民法改正により「遺留分侵害額請求権」に変更されました。遺留分を侵害する贈与財産を取り戻す制度から、侵害額に相当する金銭を請求できる制度に変わりました。

よって、正解は遺留分侵害額となります。

〔⑤について〕

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下で作成しなければなりません。

よって、正解は2(人)となります。

〔⑥について〕

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書してこれに印を押すことで作成される遺言です。ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録(相続財産の種類や数量、価額を一覧にしたもの)だけは自書しなくてもよいとされています。

よって、正解は財産目録となります。

〔⑦について〕

これまで自筆証書遺言書は、主に自宅や銀行の貸金庫等で保管されていましたが、2020年7月10日から法務局で保管できる制度が開始しています。本制度を利用すると、遺言書の閲覧やコピーの請求、遺言書保管事実証明書の交付などのサービスを受けられます。

よって、正解は法務局となります。

〔⑧について〕

自筆証書遺言は、自宅等で保管していた場合、家庭裁判所の検認の手続きが必要ですが、自筆証書遺言保管制度を利用していた場合は検認の手続きは不要です。公証役場で保管する公正証書遺言と同様に、改ざんや変造のおそれがないためです。

よって、正解は検認となります。

各個人の遺留分(個別的遺留分)は、遺留分全体(総体的遺留分)に各人の法定相続分を乗じて求めます。

遺留分全体の額は、遺留分算定基礎財産の価額に対し、遺留分権利者が直系尊属のみのときは全体の1/3、それ以外は1/2となります。本問は後者に該当するため、遺留分全体の額は「2億円×1/2=1億円」です。

法定相続人は妻Bと子4人(養子含む)であり、子Fさんの法定相続分は「1/2×1/4=1/8」のため、子Fさんの遺留分の額は「1億円×1/8=1,250万円」です。

よって、正解は1,250(万円)となります。

〔②について〕

遺留分権利者は、相続開始前に家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分を放棄することができます。

よって、正解は家庭裁判所となります。

〔③について〕

遺留分算定基礎財産に加算されるのは、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた贈与を除き、相続開始前1年以内に行われたものに限られるのが原則です。しかし、相続人に対する贈与は相続を見越して数年前から行われることも多いため、1年では短すぎます。そこで、相続人に対して行われた贈与のうち特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与)に該当する贈与については、相続開始前10年以内のものまで加算対象に含めることとされています。

よって、正解は10(年)となります。

〔④について〕

遺留分に相当する財産を取り戻す請求権は、以前は遺留分減殺請求権と呼ばれていましたが、2020年の民法改正により「遺留分侵害額請求権」に変更されました。遺留分を侵害する贈与財産を取り戻す制度から、侵害額に相当する金銭を請求できる制度に変わりました。

よって、正解は遺留分侵害額となります。

〔⑤について〕

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下で作成しなければなりません。

よって、正解は2(人)となります。

〔⑥について〕

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書してこれに印を押すことで作成される遺言です。ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録(相続財産の種類や数量、価額を一覧にしたもの)だけは自書しなくてもよいとされています。

よって、正解は財産目録となります。

〔⑦について〕

これまで自筆証書遺言書は、主に自宅や銀行の貸金庫等で保管されていましたが、2020年7月10日から法務局で保管できる制度が開始しています。本制度を利用すると、遺言書の閲覧やコピーの請求、遺言書保管事実証明書の交付などのサービスを受けられます。

よって、正解は法務局となります。

〔⑧について〕

自筆証書遺言は、自宅等で保管していた場合、家庭裁判所の検認の手続きが必要ですが、自筆証書遺言保管制度を利用していた場合は検認の手続きは不要です。公証役場で保管する公正証書遺言と同様に、改ざんや変造のおそれがないためです。

よって、正解は検認となります。

広告

広告