FP1級 2021年5月 応用編 問65

Aさんは、甲土地と乙土地を所有している。甲土地はAさんが所有する3階建ての賃貸アパートの敷地であり、Aさんはその賃貸アパートの3階部分を自宅として居住の用に供し、1階および2階部分は賃貸の用に供している。乙土地はAさんが所有する事業用建物の敷地であり、長女Cさんがその事業用建物をAさんから使用貸借により借り受けて雑貨店を営んでいる。

Aさんは、最近、健康に不安を感じることが多くなり、自身の相続が発生したときのことを考えるようになった。Aさんは、自身の相続が発生した後も、妻Bさんが引き続き自宅に住み続けられるように、かつ、子たちが遺産分割でもめないように遺言書を作成しておきたいと考えている。

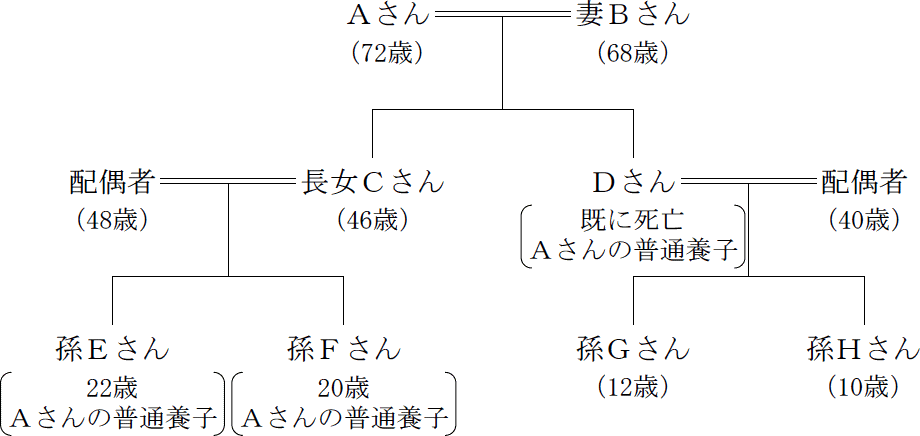

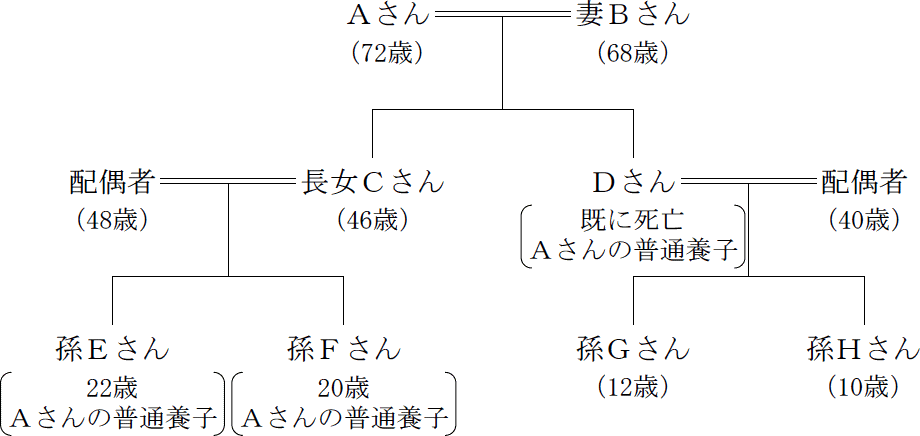

Aさんの親族関係図およびAさんが所有している土地に関する資料は、以下のとおりである。なお、Aさんは、Dさん、孫Eさんおよび孫Fさんとそれぞれ普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしているが、Dさんは病気により既に他界している。また、孫Gさんおよび孫Hさんは、AさんとDさんの普通養子縁組後に誕生している。

〈Aさんの親族関係図〉 〈Aさんが所有している甲土地および乙土地に関する資料〉

〈Aさんが所有している甲土地および乙土地に関する資料〉

Aさんは、最近、健康に不安を感じることが多くなり、自身の相続が発生したときのことを考えるようになった。Aさんは、自身の相続が発生した後も、妻Bさんが引き続き自宅に住み続けられるように、かつ、子たちが遺産分割でもめないように遺言書を作成しておきたいと考えている。

Aさんの親族関係図およびAさんが所有している土地に関する資料は、以下のとおりである。なお、Aさんは、Dさん、孫Eさんおよび孫Fさんとそれぞれ普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしているが、Dさんは病気により既に他界している。また、孫Gさんおよび孫Hさんは、AさんとDさんの普通養子縁組後に誕生している。

〈Aさんの親族関係図〉

- 甲土地(Aさんが所有している自宅兼賃貸アパートの敷地)

- 宅地面積

- 198㎡

- 自用地評価額

- 3,600万円

- 借地権割合

- 60%

- 借家権割合

- 30%

- 甲土地上にある賃貸アパートは3階建て(300㎡)であり、各階の床面積は同一である(各階100㎡)

- 3階部分はAさんが妻Bさんおよび長女Cさん家族とともに自宅として使用し、1階および2階部分は第三者に賃貸している(入居率100%)

- 乙土地(Aさんが所有している事業用建物の敷地)

- 宅地面積

- 188㎡

- 自用地評価額

- 4,000万円

- 借地権割合

- 60%

- 乙土地上にある事業用建物は長女Cさんが無償で貸与を受けて使用している。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問65

配偶者居住権、配偶者短期居住権および自筆証書遺言の保管制度に関する以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

- 〈配偶者居住権、配偶者短期居住権〉

配偶者居住権は、相続開始後、被相続人の配偶者が対象となる居住建物について無償で使用および収益をすることができる権利であり、相続開始後の遺産分割によって取得する場合のほか、被相続人が(①)または死因贈与によって取得させることもできる。民法上、配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議等において別段の定めがされた場合を除き、配偶者の(②)の間とされている。また、配偶者居住権の取得は被相続人の配偶者に限られ、配偶者はこれを他者に対して(③)することはできないとされ、配偶者が死亡した場合に相続の対象にもならない。なお、配偶者が取得した配偶者居住権を第三者に対抗するためには、配偶者居住権の設定の(④)をしなければならない。

配偶者短期居住権は、被相続人の意思にかかわらず、配偶者の短期的な居住の権利を保護するためのものである。対象となる居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から(⑤)カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、配偶者は居住建物を無償で使用する権利を有する。なお、配偶者が相続の放棄をした場合であっても配偶者短期居住権は成立するが、配偶者が相続人の欠格事由に該当しまたは廃除によって相続人でなくなった場合には成立しないものとされている。 - 〈自筆証書遺言の保管制度〉

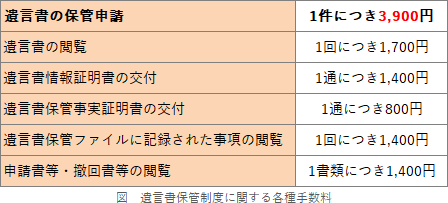

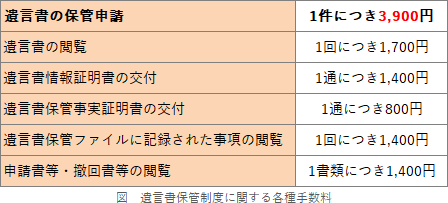

自筆証書遺言については、2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局における保管制度が創設された。遺言者は、遺言者の住所地や本籍地または遺言者が所有する(⑥)の所在地を管轄する法務局において遺言書の保管を申請することができ、申請する際の手数料は1件につき(⑦)円とされる。

自筆証書遺言の遺言者が死亡した場合、その相続人等は、法務局に対し、遺言書の保管の有無を知ることができる遺言書保管事実証明書や、保管されている遺言書の内容を知ることができる遺言書情報証明書の交付を請求することができる。

なお、法務局で保管された自筆証書遺言については、遺言者の相続開始後、家庭裁判所における(⑧)の手続が不要とされる。

| ① |

| ② |

| ③ |

| ④ |

| ⑤カ月 |

| ⑥ |

| ⑦円 |

| ⑧ |

広告

広告

正解

| ① 遺贈 |

| ② 終身 |

| ③ 譲渡 |

| ④ 登記 |

| ⑤ 6(カ月) |

| ⑥ 不動産 |

| ⑦ 3,900(円) |

| ⑧ 検認 |

分野

科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律

解説

配偶者居住権は、相続対象となった建物の価値を所有権と居住権に分け、所有権を子が、居住権を配偶者が取得することで、配偶者が終身その自宅に無償で住み続けられる仕組みです。長期の配偶者居住権は遺産分割で取得するか、遺贈の目的とされることが必要です。また配偶者居住権を第三者に対抗するには設定登記をしなければなりません。

〔①について〕

配偶者居住権を取得するには、遺産分割で取得するか、遺贈の目的とされることが必要です。

よって、正解は遺贈となります。

〔②について〕

配偶者居住権の存続期間は、遺産分割や遺言で別段の定めがあるときを除き、配偶者の終身の間です。

よって、正解は終身となります。

〔③について〕

配偶者居住権の内容は以下のとおりです。

〔④について〕

配偶者居住権を第三者に対抗するには設定登記をしなければなりません。居住建物の所有者は設定登記を備えさせる義務を負います。

よって、正解は登記となります。

〔⑤について〕

配偶者短期居住権は、配偶者が相続人の所有していた建物に無償で住んでいた場合、上記の配偶者居住権(長期)を取得していなくても、①遺産分割により建物の帰属が確定した日、または②相続開始日から6カ月後のいずれか遅い日まで、引き続きその自宅に無償で住み続けられる権利です。

よって、正解は6(カ月)となります。

〔⑥について〕

遺言書の保管の申請は、①遺言者の住所地、②本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で行うことができます。

よって、正解は不動産となります。

〔⑦について〕

自筆証書遺言書保管制度における各種手数料の額は以下の通りで、遺言書の保管申請をする者は1件につき3,900円の手数料を収入印紙で納付しなければなりません。 よって、正解は3,900(円)となります。

よって、正解は3,900(円)となります。

〔⑧について〕

遺言書保管制度で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要となります。遺言書の原本が法務局で保管されるので、原本が公証役場で保管される公正証書遺言と同様に、紛失・変造・改ざんのおそれがないからです。

よって、正解は検認となります。

〔①について〕

配偶者居住権を取得するには、遺産分割で取得するか、遺贈の目的とされることが必要です。

よって、正解は遺贈となります。

〔②について〕

配偶者居住権の存続期間は、遺産分割や遺言で別段の定めがあるときを除き、配偶者の終身の間です。

よって、正解は終身となります。

〔③について〕

配偶者居住権の内容は以下のとおりです。

- 配偶者は、従前の用法に従い、善管注意義務をもって居住建物を使用収益できる

- 配偶者は、居住建物の使用収益に必要な修繕をすることができる

- 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する

- 譲渡することができない

- 居住建物の増改築、第三者に使用収益をさせるには所有者の承諾が必要

〔④について〕

配偶者居住権を第三者に対抗するには設定登記をしなければなりません。居住建物の所有者は設定登記を備えさせる義務を負います。

よって、正解は登記となります。

〔⑤について〕

配偶者短期居住権は、配偶者が相続人の所有していた建物に無償で住んでいた場合、上記の配偶者居住権(長期)を取得していなくても、①遺産分割により建物の帰属が確定した日、または②相続開始日から6カ月後のいずれか遅い日まで、引き続きその自宅に無償で住み続けられる権利です。

よって、正解は6(カ月)となります。

〔⑥について〕

遺言書の保管の申請は、①遺言者の住所地、②本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で行うことができます。

よって、正解は不動産となります。

〔⑦について〕

自筆証書遺言書保管制度における各種手数料の額は以下の通りで、遺言書の保管申請をする者は1件につき3,900円の手数料を収入印紙で納付しなければなりません。

〔⑧について〕

遺言書保管制度で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要となります。遺言書の原本が法務局で保管されるので、原本が公証役場で保管される公正証書遺言と同様に、紛失・変造・改ざんのおそれがないからです。

よって、正解は検認となります。

広告

広告