FP1級 2023年1月 応用編 問52

X株式会社に勤務するAさん(54歳)は、妻Bさん(49歳)、長男Cさん(19歳)および二男Dさん(16歳)との4人暮らしである。

Aさんは、昨年同僚が病気により長期入院したことから、自分が疾病等により入院した場合の健康保険の給付や、自分に万一のことがあった場合の公的年金制度の遺族給付について知りたいと思っている。

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉

Aさんは、昨年同僚が病気により長期入院したことから、自分が疾病等により入院した場合の健康保険の給付や、自分に万一のことがあった場合の公的年金制度の遺族給付について知りたいと思っている。

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉

- Aさん(本人)

- 1968年4月25日生まれ

- 公的年金の加入歴

1988年4月から1991年3月までの大学生であった期間(36月)は、国民年金に任意加入していない。

1991年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。

- Bさん(妻)

- 1973年4月9日生まれ

- 公的年金の加入歴

1993年4月から1996年3月までの大学生であった期間(36月)は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。

1996年4月から2001年12月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。

2002年1月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。 - Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。

- Cさん(長男)

- 2003年3月5日生まれ

- Dさん(二男)

- 2006年5月10日生まれ

- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

- 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問52

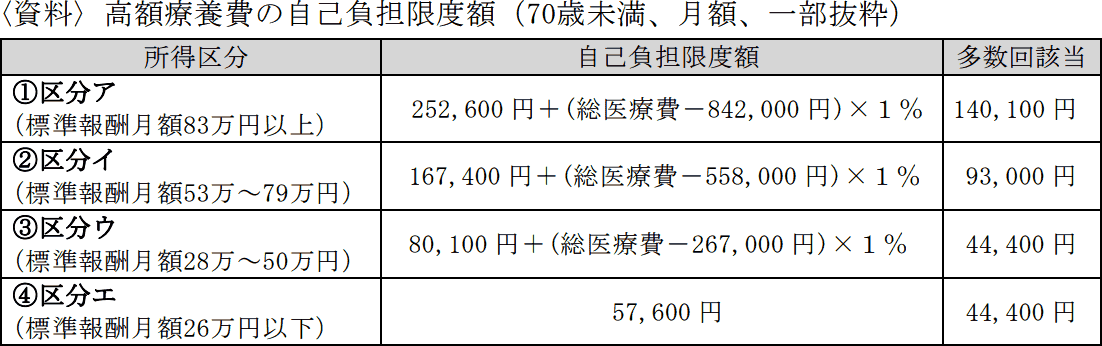

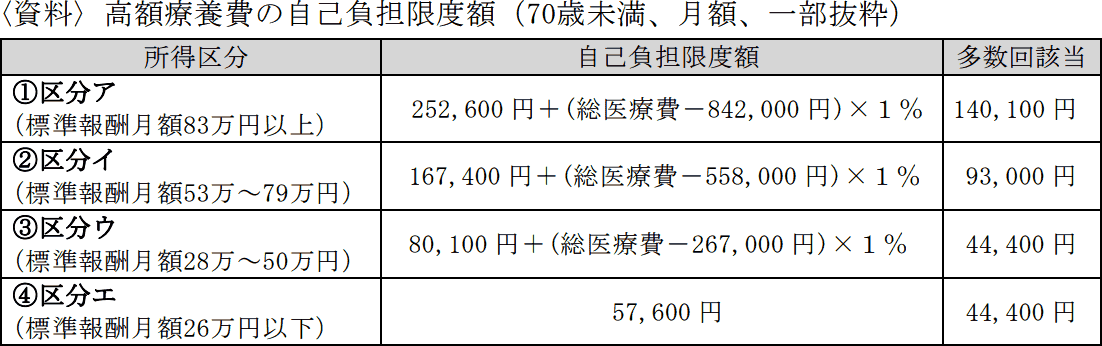

Mさんは、Aさんに対して、健康保険の高額療養費について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「健康保険の被保険者が、同一月内に、保険医療機関等で診療を受けて支払った一部負担金等の合計が当該被保険者に係る自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた場合、所定の手続により、その超えた金額が高額療養費として支給されます。この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、食事代、保険適用となっていない医療行為等に係る費用は含みません。1回分の一部負担金等では上限額を超えない場合でも、複数回の診療や同じ世帯にいる被扶養者の診療について、70歳未満の者は、それぞれ支払った一部負担金等が(①)円以上である場合は、1カ月単位で合算することができます。また、過去12カ月以内に複数回、高額療養費が支給されると、(②)回目から自己負担限度額が軽減される仕組みがあります。

なお、事前に保険者から限度額適用認定証の交付を受け、保険医療機関の窓口に限度額適用認定証と被保険者証を提示すると、一保険医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金等は自己負担限度額までになります。また、一定の保険医療機関において(③)を被保険者証として利用した場合、限度額適用認定証がなくても窓口で支払う一部負担金等は自己負担限度額までになります。

仮に、Aさんが2026年2月中に病気による入院で療養の給付を受けて総医療費が100万円となり、限度額適用認定証を提示して、初めて高額療養費の支給を受ける場合、Aさんの所得区分が下記〈資料〉の区分イに該当するときは、保険医療機関に一部負担金等のうち□□□円を支払えばよく、実際の一部負担金等との差額(④)円が現物給付されることになります」

「健康保険の被保険者が、同一月内に、保険医療機関等で診療を受けて支払った一部負担金等の合計が当該被保険者に係る自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた場合、所定の手続により、その超えた金額が高額療養費として支給されます。この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、食事代、保険適用となっていない医療行為等に係る費用は含みません。1回分の一部負担金等では上限額を超えない場合でも、複数回の診療や同じ世帯にいる被扶養者の診療について、70歳未満の者は、それぞれ支払った一部負担金等が(①)円以上である場合は、1カ月単位で合算することができます。また、過去12カ月以内に複数回、高額療養費が支給されると、(②)回目から自己負担限度額が軽減される仕組みがあります。

なお、事前に保険者から限度額適用認定証の交付を受け、保険医療機関の窓口に限度額適用認定証と被保険者証を提示すると、一保険医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金等は自己負担限度額までになります。また、一定の保険医療機関において(③)を被保険者証として利用した場合、限度額適用認定証がなくても窓口で支払う一部負担金等は自己負担限度額までになります。

仮に、Aさんが2026年2月中に病気による入院で療養の給付を受けて総医療費が100万円となり、限度額適用認定証を提示して、初めて高額療養費の支給を受ける場合、Aさんの所得区分が下記〈資料〉の区分イに該当するときは、保険医療機関に一部負担金等のうち□□□円を支払えばよく、実際の一部負担金等との差額(④)円が現物給付されることになります」

| ①円 |

| ②回目 |

| ③ |

| ④円 |

広告

広告

正解

| ① 21,000(円) |

| ② 4(回目) |

| ③ 個人番号カード |

| ④ 128,180(円) |

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険

解説

〔①について〕

高額療養費は、一部負担金の合計が自己負担限度額を超えたときに、超えた額が支給される制度です。70歳未満の人の場合、一部負担金に算入されるのは、同一月に支払った医療費の自己負担額を、医療機関ごと、入院・外来、医科・歯科別に分けて合計したときに21,000円以上となるものに限られます。また、差額ベッド代、食事代、先進医療等の保険適用外の医療費は含みません。

よって、正解は21,000(円)となります。

〔②について〕

同一世帯で、療養があった月以前の12カ月以内に高額療養費の支給対象となった月が3月以上ある場合(多数該当)には、自己負担限度額が軽減されることになっています。つまり、軽減されるのは4回目からです。

よって、正解は4(回目)となります。

〔③について〕

2021年(令和3年)10月から健康保険証利用登録を行った個人番号カード(=マイナンバーカード)を健康保険証の代わりとして利用できるようになりました。マイナ保険証をオンライン資格確認システムを導入している医療機関や薬局に提示し、限度額適用認定証情報の利用に口頭または画面上で限度額情報の表示に同意することにより、自動的に窓口で自己負担限度額を超える支払いが免除されます。これまでは、事前に交付を受けた限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示したり、後から限度額適用の手続きをしたりする必要がありましたが、今後は限度額適用認定証の交付や限度額適用が手続きが不要になっていきます。

よって、正解は個人番号カードとなります。

〔④について〕

Aさん(54歳)に係る健康保険の自己負担割合は3割なので、医療費100万円に対する本来の自己負担額は「100万円×30%=30万円」です。また、自己負担限度額は〈資料〉の区分イの計算式を使って次のように求めることができます。

167,400円+(1,000,000円-558,000円)×1%

=167,400円+4,420円=171,820円

限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での負担を自己負担限度額までに抑えることができます。したがって、Aさんが窓口で支払う額は171,820円、本来の自己負担額との差額である「300,000円-171,820円=128,180円」は医療の現物給付により支給されることとなります。

よって、正解は128,180(円)となります。

高額療養費は、一部負担金の合計が自己負担限度額を超えたときに、超えた額が支給される制度です。70歳未満の人の場合、一部負担金に算入されるのは、同一月に支払った医療費の自己負担額を、医療機関ごと、入院・外来、医科・歯科別に分けて合計したときに21,000円以上となるものに限られます。また、差額ベッド代、食事代、先進医療等の保険適用外の医療費は含みません。

よって、正解は21,000(円)となります。

〔②について〕

同一世帯で、療養があった月以前の12カ月以内に高額療養費の支給対象となった月が3月以上ある場合(多数該当)には、自己負担限度額が軽減されることになっています。つまり、軽減されるのは4回目からです。

よって、正解は4(回目)となります。

〔③について〕

2021年(令和3年)10月から健康保険証利用登録を行った個人番号カード(=マイナンバーカード)を健康保険証の代わりとして利用できるようになりました。マイナ保険証をオンライン資格確認システムを導入している医療機関や薬局に提示し、限度額適用認定証情報の利用に口頭または画面上で限度額情報の表示に同意することにより、自動的に窓口で自己負担限度額を超える支払いが免除されます。これまでは、事前に交付を受けた限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示したり、後から限度額適用の手続きをしたりする必要がありましたが、今後は限度額適用認定証の交付や限度額適用が手続きが不要になっていきます。

よって、正解は個人番号カードとなります。

〔④について〕

Aさん(54歳)に係る健康保険の自己負担割合は3割なので、医療費100万円に対する本来の自己負担額は「100万円×30%=30万円」です。また、自己負担限度額は〈資料〉の区分イの計算式を使って次のように求めることができます。

167,400円+(1,000,000円-558,000円)×1%

=167,400円+4,420円=171,820円

限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での負担を自己負担限度額までに抑えることができます。したがって、Aさんが窓口で支払う額は171,820円、本来の自己負担額との差額である「300,000円-171,820円=128,180円」は医療の現物給付により支給されることとなります。

よって、正解は128,180(円)となります。

広告

広告