FP1級 2023年9月 応用編 問52

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(61歳)は、妻Bさん(61歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制を採用しているが、最長で70歳まで同社で勤務することができる再雇用制度を設けている。Aさんは、X社の再雇用制度を利用する予定であるが、再雇用後は賃金が低下するため、65歳から公的年金制度の老齢給付を受給したいと考えている。また、老齢年金の受給開始後に、物価が上昇すると老齢年金の実質的な受取額が減ってしまうのではないかと心配しており、年金額がどのように改定されるのかについて知りたいと考えている。

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんとその家族に関する資料〉

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんとその家族に関する資料〉

- Aさん(本人)

- 1961年11月2日生まれ

- 公的年金の加入歴

1981年11月から1984年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。

1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。

- 1984年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。

- Bさん(妻)

- 1961年9月29日生まれ

- 公的年金の加入歴

1980年4月から1998年3月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。

1998年4月から60歳に達するまで国民年金の第3号被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

- 子(2人)

- 長男(32歳)と長女(30歳)がいるが、いずれも結婚して独立している。

- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問52

Mさんは、Aさんに対して、公的年金の年金額の改定について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「公的年金の年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定が行われます。原則として、年金額の改定にあたっては、新規裁定者である(①)歳到達年度前の受給権者の年金額は、名目手取り賃金変動率を基準として改定され、既裁定者である(①)歳到達年度以後の受給権者の年金額は、物価変動率を基準として改定されます。ただし、『名目手取り賃金変動率<物価変動率』となる場合は、新規裁定者、既裁定者ともに(②)に基づいて改定されます。

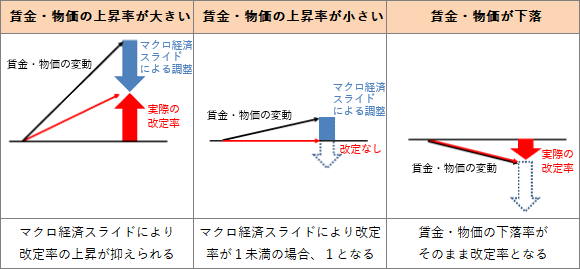

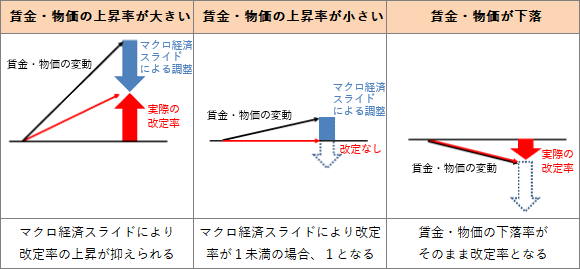

現在、賃金や物価に基づく改定率を更に調整し、緩やかに年金の給付水準を調整する『マクロ経済スライド』が適用されています。これにより、将来の年金受給者となる現役世代の過重な負担を減らし、年金の給付水準を確保することを目指しています。具体的には、『公的年金被保険者総数の変動率(当該年度の前々年度までの(③)年度平均)と平均余命の伸び率を勘案した率』を『スライド調整率』として年金改定に反映させています。

なお、このマクロ経済スライドを適用することにより、年金額が前年度の年金額よりも低下する場合、年金額の改定は行われず、賃金や物価が下落した場合は、マクロ経済スライドによる調整は行われません。マクロ経済スライドが適用されなかった分は翌年度以降に繰り越され、マクロ経済スライド未調整分となります。

2023年度の年金額の改定に用いられる名目手取り賃金変動率は2.8%、物価変動率は2.5%でした。加えて、2023年度のマクロ経済スライドによる調整率が▲0.3%、2021年度・2022年度のマクロ経済スライド未調整分による調整率が▲0.3%であったことから、2023年度の年金額は、新規裁定者が(④)%、既裁定者が□□□%で改定されました。

老齢基礎年金の年金額は、法定額である78万900円に国民年金の改定率を乗ずることで改定されます。老齢厚生年金の年金額は、厚生年金保険加入中の標準報酬月額、標準賞与額に乗じる(⑤)を改定することにより、年金額が改定されます」

「公的年金の年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定が行われます。原則として、年金額の改定にあたっては、新規裁定者である(①)歳到達年度前の受給権者の年金額は、名目手取り賃金変動率を基準として改定され、既裁定者である(①)歳到達年度以後の受給権者の年金額は、物価変動率を基準として改定されます。ただし、『名目手取り賃金変動率<物価変動率』となる場合は、新規裁定者、既裁定者ともに(②)に基づいて改定されます。

現在、賃金や物価に基づく改定率を更に調整し、緩やかに年金の給付水準を調整する『マクロ経済スライド』が適用されています。これにより、将来の年金受給者となる現役世代の過重な負担を減らし、年金の給付水準を確保することを目指しています。具体的には、『公的年金被保険者総数の変動率(当該年度の前々年度までの(③)年度平均)と平均余命の伸び率を勘案した率』を『スライド調整率』として年金改定に反映させています。

なお、このマクロ経済スライドを適用することにより、年金額が前年度の年金額よりも低下する場合、年金額の改定は行われず、賃金や物価が下落した場合は、マクロ経済スライドによる調整は行われません。マクロ経済スライドが適用されなかった分は翌年度以降に繰り越され、マクロ経済スライド未調整分となります。

2023年度の年金額の改定に用いられる名目手取り賃金変動率は2.8%、物価変動率は2.5%でした。加えて、2023年度のマクロ経済スライドによる調整率が▲0.3%、2021年度・2022年度のマクロ経済スライド未調整分による調整率が▲0.3%であったことから、2023年度の年金額は、新規裁定者が(④)%、既裁定者が□□□%で改定されました。

老齢基礎年金の年金額は、法定額である78万900円に国民年金の改定率を乗ずることで改定されます。老齢厚生年金の年金額は、厚生年金保険加入中の標準報酬月額、標準賞与額に乗じる(⑤)を改定することにより、年金額が改定されます」

| ①歳 |

| ② |

| ③年度 |

| ④% |

| ⑤ |

広告

広告

正解

| ① 68(歳) |

| ② 名目手取り賃金変動率 |

| ③ 3(年度) |

| ④ 2.2(%) |

| ⑤ 再評価率 |

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金

解説

〔①、②について〕

公的年金の年金額は、法定の基準額に改定率を乗じて決まります。たとえば、老齢基礎年金の額であれば次のようになります。

780,900円×前年度の改定率×変動率

変動率は、68歳到達年度前の新規裁定者と、68歳到達年度以後の既裁定者とで異なる指標を用います。

よって、①は68(歳)、②は名目手取り賃金変動率が正解となります。

〔③について〕

マクロ経済スライドは、年金財政の均衡を保つために、賃金や物価の伸び率よりも年金額の伸び率を引き下げる仕組みです。賃金や物価の変動率に「公的年金被保険者総数の減少率×平均余命の伸び率を勘案した率」で得た値(最大1)を乗じることにより、年金の給付水準を緩やかに抑える働きをもちます。

よって、正解は3(年度)となります。 〔④について〕

〔④について〕

2023年度の年金額は、名目手取り賃金変動率が2.8%、物価変動率が2.5%だったため、新規裁定者の本来の改定率は2.8%、既裁定者の本来の改定率は2.5%でした。これにマクロ経済スライドによる調整額▲0.3%、前年以前より持ち越されていたマクロ経済スライド未調整分▲0.3%が合わせて適用されたため、新規裁定者の改定率は「2.8%-0.6%=2.2%」、既裁定者の改定率は「2.5%-0.6%=1.9%」となりました。

よって、正解は2.2(%)となります。

〔⑤について〕

老齢厚生年金の年金額は、被保険者期間中の平均標準報酬額等に給付乗率と被保険者月数を乗じて求めます。しかし、過去の標準報酬月額や標準賞与額をそのまま使ったのでは、現在の水準と比べて低くなってしまうため、単純に平均するのではなく、過去の標準報酬月額や標準賞与額に再評価率を乗じ、現在の手取り水準に換算したうえで平均標準報酬額等を計算することになっています。厚生年金の給付水準は、再評価率を改定することによって調整されています。

よって、正解は再評価率となります。

公的年金の年金額は、法定の基準額に改定率を乗じて決まります。たとえば、老齢基礎年金の額であれば次のようになります。

780,900円×前年度の改定率×変動率

変動率は、68歳到達年度前の新規裁定者と、68歳到達年度以後の既裁定者とで異なる指標を用います。

- 新規裁定者 名目手取り賃金変動率

- 既裁定者 物価変動率と名目手取り賃金変動率の低いほう

よって、①は68(歳)、②は名目手取り賃金変動率が正解となります。

〔③について〕

マクロ経済スライドは、年金財政の均衡を保つために、賃金や物価の伸び率よりも年金額の伸び率を引き下げる仕組みです。賃金や物価の変動率に「公的年金被保険者総数の減少率×平均余命の伸び率を勘案した率」で得た値(最大1)を乗じることにより、年金の給付水準を緩やかに抑える働きをもちます。

- 公的年金被保険者総数の減少率

- 5年前の年度から前々年度までの3年度の公的年金被保険者総数の変動率の平均

- 平均余命の伸び率を勘案した率

- 0.997 … 平均余命は毎年0.3%ずつ伸びることを想定

- マクロ経済スライド下での基本年金額

- 780,900円×前年度の改定率×変動率×マクロ経済スライド調整率

マクロ経済スライド調整率=公的年金被保険者総数の減少率×0.997

よって、正解は3(年度)となります。

2023年度の年金額は、名目手取り賃金変動率が2.8%、物価変動率が2.5%だったため、新規裁定者の本来の改定率は2.8%、既裁定者の本来の改定率は2.5%でした。これにマクロ経済スライドによる調整額▲0.3%、前年以前より持ち越されていたマクロ経済スライド未調整分▲0.3%が合わせて適用されたため、新規裁定者の改定率は「2.8%-0.6%=2.2%」、既裁定者の改定率は「2.5%-0.6%=1.9%」となりました。

よって、正解は2.2(%)となります。

〔⑤について〕

老齢厚生年金の年金額は、被保険者期間中の平均標準報酬額等に給付乗率と被保険者月数を乗じて求めます。しかし、過去の標準報酬月額や標準賞与額をそのまま使ったのでは、現在の水準と比べて低くなってしまうため、単純に平均するのではなく、過去の標準報酬月額や標準賞与額に再評価率を乗じ、現在の手取り水準に換算したうえで平均標準報酬額等を計算することになっています。厚生年金の給付水準は、再評価率を改定することによって調整されています。

よって、正解は再評価率となります。

広告

広告