FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問34

問34

不動産登記法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から1年以内に、当該所有権の取得に係る所有権移転登記を申請しなければならない。

- 所有権の登記名義人について相続の開始があり、当該所有権が遺産分割協議の対象となる場合、相続人が相続人申告登記の申出をするためには、登記官に対し、共同相続人全員の連名による申出書を提出しなければならない。

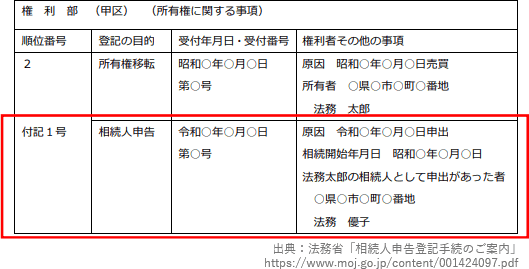

- 所有権の登記名義人について相続の開始があり、相続人が相続人申告登記の申出をした場合、登記原因や登記名義人について相続が開始した年月日、申出人の氏名・住所・法定相続分等の事項が所有権の登記に付記される。

- 遺贈によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得に係る所有権移転登記を単独で申請することができる。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢111.8%

肢215.5%

肢314.4%

肢458.3%

肢215.5%

肢314.4%

肢458.3%

分野

科目:E.不動産細目:1.不動産の見方

解説

- 不適切。1年ではありません。相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、当該不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記(相続に伴う所有権移転登記)の申請をしなければなりません。いわゆる相続登記の義務化です(不登法76条の2第1項)。相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。(2024.1-34-1)

- 不適切。相続人申告登記は、登記官に対して「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」「自らがその相続人である旨」の2つを申し出れば、相続登記の申請義務を果たしたとみなされる制度です。特定の相続人が単独で申出をすることができ、共同相続人全員の連名である必要はありません(不登法76条の3第1項)。なお、遺産分割の成立により財産の帰属が決定した場合には、改めて相続登記をする必要があります。

- 不適切。法定相続分は記載されません。相続人申告登記の申出をした場合、申出人の氏名・住所その他の情報(登記原因・相続開始年月日)が登記官の職権で登記記録に付記されます(不登法76条の3第3項)。申請にあたり、法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定は不要です。

- [適切]。権利の登記申請は共同申請が原則ですが、相続人が遺贈により取得した不動産については、その相続人が単独で所有権移転登記の申請をすることができます(不登法63条3項)。相続人に対する遺贈はいわゆる特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)と変わりがないため、単独申請を認めたものです(2023.4~)。

広告

広告