FP1級 2025年5月 応用編 問65

非上場会社のX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(67歳)、長男Cさん(42歳)、長女Dさん(39歳)の3人である。Aさんは、先日、専務取締役である長男Cさんから今後のX社の業績拡大に係る構想を聞いたことで、X社の経営を早期に長男Cさんに任せることを決めた。

Aさんは、所有財産について、長男CさんにX社株式を贈与し、長女Dさんには住宅取得資金の贈与をする予定である。また、妻Bさんには自宅と相応の金融資産を相続させたいと考えている。

X社に関する資料は、以下のとおりである。

〈X社の概要〉

Aさんは、所有財産について、長男CさんにX社株式を贈与し、長女Dさんには住宅取得資金の贈与をする予定である。また、妻Bさんには自宅と相応の金融資産を相続させたいと考えている。

X社に関する資料は、以下のとおりである。

〈X社の概要〉

- 業種 電気工事業(従業員数12名)

- 資本金等の額 1,000万円(発行済株式総数20,000株、すべて普通株式で1株につき1個の議決権を有している)

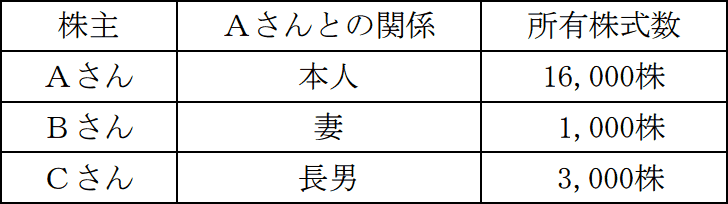

- 株主構成

- 株式の譲渡制限 あり

- X社株式の評価(相続税評価額)に関する資料

- X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の小」である。

- X社は、特定の評価会社には該当しない。

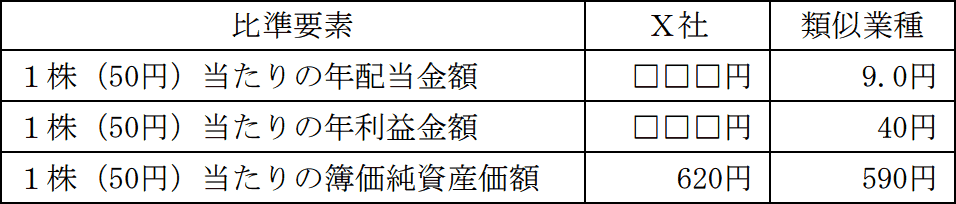

- 比準要素の状況

- すべて1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額である。

- 「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。

- 類似業種の1株(50円)当たりの株価の状況

課税時期の属する月の平均株価 450円

課税時期の属する月の前月の平均株価 460円

課税時期の属する月の前々月の平均株価 470円

課税時期の前年の平均株価 340円

課税時期の属する月以前2年間の平均株価 370円

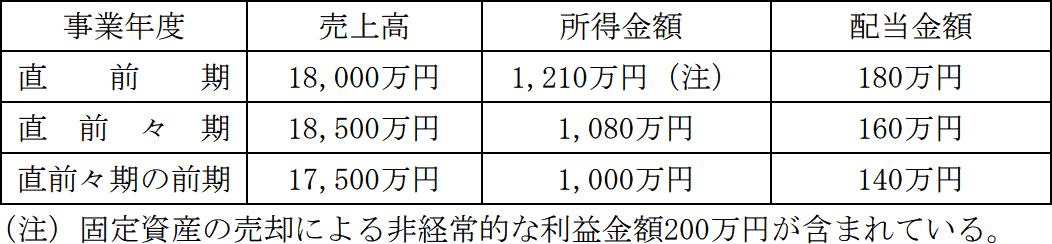

- X社の過去3年間の決算(売上高・所得金額・配当金額)の状況

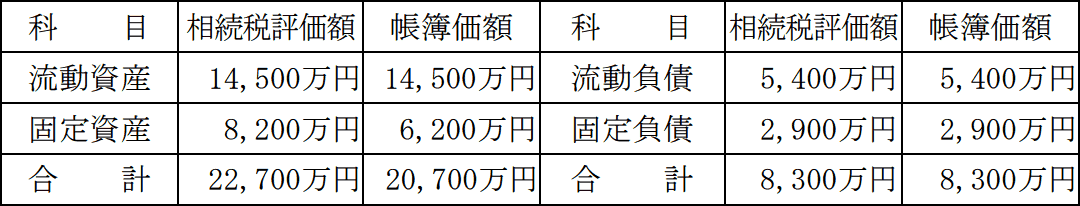

- X社の資産・負債の状況

直前期のX社の資産・負債の相続税評価額と帳簿価額は、次のとおりである。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問65

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

- 〈遺留分の額〉

「Aさんが遺言により、相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんに相続させた場合、長女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Dさんの遺留分の額は(①)万円となります。この遺留分を算定するための財産の価額には、被相続人が相続人に対して生前に行った贈与については、原則として、特別受益に該当する贈与で、かつ、相続開始前(②)年以内にされたものの価額が算入されます」 - 〈遺留分に関する民法の特例(以下、「本特例」という)〉

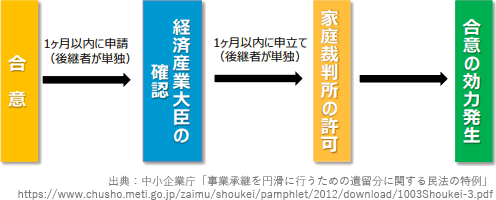

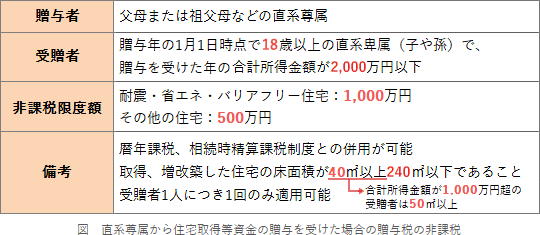

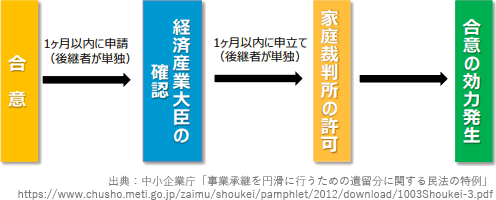

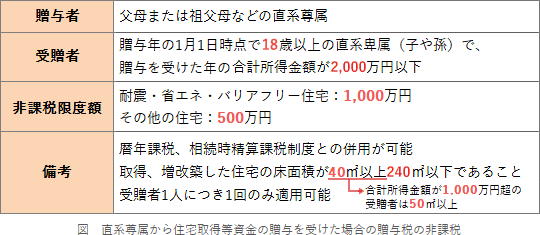

「Aさんが長男CさんにX社株式を贈与し、本特例の適用を受けると、Aさんの相続開始時において、X社株式の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと(除外合意)や、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意時における価額とすること(固定合意)ができます。なお、本特例の適用を受けるためには、妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんが書面による合意をし、合意をした日から(③)カ月以内に(④)大臣の確認を申請し、その確認を受けた日から(③)カ月以内に家庭裁判所に申立てをして、その許可を受ける必要があります」 - 〈直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(以下、「本特例」という)〉

「長女Dさんが、Aさんから2026年中に住宅取得等資金の贈与を受け、その全額を充てて住宅用家屋を新築し、本特例の適用を受ける場合、本特例による非課税限度額は、新築した住宅用家屋が一定の省エネ等住宅であるときは(⑤)万円、省エネ等住宅以外であるときは□□□万円となります。長女Dさんが本特例の適用を受けるためには、原則として、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年(⑥)までにその住宅用家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその住宅用家屋に居住することが確実であると見込まれることや、その住宅用家屋の床面積が50㎡以上である場合には、贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が(⑦)万円以下でなければならないことなど、所定の要件を満たす必要があります」

| ①万円 |

| ②年 |

| ③カ月 |

| ④大臣 |

| ⑤万円 |

| ⑥ |

| ⑦万円 |

広告

広告

正解

| ① 3,000(万円) |

| ② 10(年) |

| ③ 1(カ月) |

| ④ 経済産業(大臣) |

| ⑤ 1,000(万円) |

| ⑥ 3月15日 |

| ⑦ 2,000(万円) |

分野

科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律

解説

〔①について〕

各個人の遺留分(個別的遺留分)は、遺留分全体(総体的遺留分)に各人の法定相続分を乗じて求めます。

遺留分全体の額は、遺留分算定基礎財産の価額に対し、遺留分権利者が直系尊属のみのときは全体の1/3、それ以外は1/2となります。本問は後者に該当するため、遺留分全体の額は「2億4,000万円×1/2=1億2,000万円」です。

法定相続人は妻B・長男C・長女Dの3人であり、長女Dの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」のため、長女Dの遺留分の額は「1億2,000万円×1/4=3,000万円」です。

よって、正解は3,000(万円)となります。

〔②について〕

遺留分算定基礎財産に加算されるのは、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた贈与を除き、相続開始前1年以内に行われたものに限られるのが原則です。しかし、相続人に対する贈与は相続を見越して数年前から行われることも多いため、1年では短すぎます。そこで、相続人に対して行われた贈与のうち特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与)に該当する贈与については、相続開始前10年以内のものまで加算対象に含めることとされています。

よって、正解は10(年)となります。

〔③、④について〕

遺留分に関する民法の特例は、後継者が先代経営者から受けた自社株式の贈与の価額について、特別受益による遺留分算定基礎財産への算入から除く制度で、除外合意と固定合意があります。遺留分侵害請求による自社株の分散を防ぐことで、中小企業の安定した事業承継を支援する目的があります。

よって、③は1(カ月)、④は経済産業(大臣)が正解となります。 〔⑤について〕

〔⑤について〕

住宅取得等資金の贈与の非課税(以下、本特例という)では、一定の省エネルギー性能、耐震性等、バリアフリー性能を満たす省エネ住宅等であれば1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円が非課税限度額となっています。本問は「省エネ等住宅」とあるので1,000万円が妥当します。

よって、正解は1,000(万円)となります。

〔⑥について〕

本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告書の提出期限)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をし、居住すること(見込み含む)が要件とされています。

よって、正解は3月15日となります。

〔⑦について〕

本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円(床面積50㎡未満は1,000万円)以下であることが要件となっています。本問は「50㎡以上」とあるので2,000万円が妥当します。

よって、正解は2,000(万円)となります。

各個人の遺留分(個別的遺留分)は、遺留分全体(総体的遺留分)に各人の法定相続分を乗じて求めます。

遺留分全体の額は、遺留分算定基礎財産の価額に対し、遺留分権利者が直系尊属のみのときは全体の1/3、それ以外は1/2となります。本問は後者に該当するため、遺留分全体の額は「2億4,000万円×1/2=1億2,000万円」です。

法定相続人は妻B・長男C・長女Dの3人であり、長女Dの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」のため、長女Dの遺留分の額は「1億2,000万円×1/4=3,000万円」です。

よって、正解は3,000(万円)となります。

〔②について〕

遺留分算定基礎財産に加算されるのは、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた贈与を除き、相続開始前1年以内に行われたものに限られるのが原則です。しかし、相続人に対する贈与は相続を見越して数年前から行われることも多いため、1年では短すぎます。そこで、相続人に対して行われた贈与のうち特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与)に該当する贈与については、相続開始前10年以内のものまで加算対象に含めることとされています。

よって、正解は10(年)となります。

〔③、④について〕

遺留分に関する民法の特例は、後継者が先代経営者から受けた自社株式の贈与の価額について、特別受益による遺留分算定基礎財産への算入から除く制度で、除外合意と固定合意があります。遺留分侵害請求による自社株の分散を防ぐことで、中小企業の安定した事業承継を支援する目的があります。

- 除外合意

- 贈与を受けた自社株について、遺留分算定基礎財産に加算しない合意。遺留分侵害請求による自社株の分散を防ぐ

- 固定合意

- 贈与を受けた自社株について、遺留分算定基礎財産に加算する額をの額をあらかじめ合意した時価に固定する合意。後継者の経営努力によって価値上昇した分が加算対象外となるので、経営意欲に悪影響を与えないようになる

よって、③は1(カ月)、④は経済産業(大臣)が正解となります。

住宅取得等資金の贈与の非課税(以下、本特例という)では、一定の省エネルギー性能、耐震性等、バリアフリー性能を満たす省エネ住宅等であれば1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円が非課税限度額となっています。本問は「省エネ等住宅」とあるので1,000万円が妥当します。

よって、正解は1,000(万円)となります。

〔⑥について〕

本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告書の提出期限)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をし、居住すること(見込み含む)が要件とされています。

よって、正解は3月15日となります。

〔⑦について〕

本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円(床面積50㎡未満は1,000万円)以下であることが要件となっています。本問は「50㎡以上」とあるので2,000万円が妥当します。

よって、正解は2,000(万円)となります。

広告

広告