FP1級過去問題 2015年1月学科試験 問2(改題)

問2

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの場合も、所定の手続はなされているものとし、各選択肢で記載のある事項以外は考慮しないものとする。

- Aさん(48歳)は、2025年12月20日、「契約更新をする場合がある」とされていた雇用契約に基づき、契約更新を希望したにもかかわらず、2年間の労働契約期間満了により離職した。Aさんが待期期間満了後から受給することができる基本手当の日数は、最大で180日である。

- 基本手当を受給しながら求職活動をしていたBさん(32歳)は、2025年6月1日に再就職し、再就職手当を受給した。しかし、会社の業務になじめず、2025年11月30日に自己都合退職した。この場合、Bさんが待期期間に加え、1カ月間の給付制限経過後に受給することができる基本手当の日数は、最大で90日である。

- Cさん(52歳)は、30年間勤務した会社が経営難から廃業に追い込まれ、2025年12月末で解雇された。この場合、特定受給資格者に該当するCさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で240日である。

- 60歳で定年に達したDさんは、会社の継続雇用制度を希望せず、38年間勤務した会社を定年退職した。この場合、Dさんは1カ月間の給付制限経過後から最大で180日の基本手当を受給することができる。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢128.7%

肢231.6%

肢324.6%

肢415.1%

肢231.6%

肢324.6%

肢415.1%

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険

解説

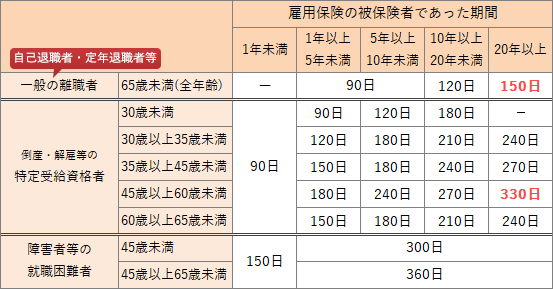

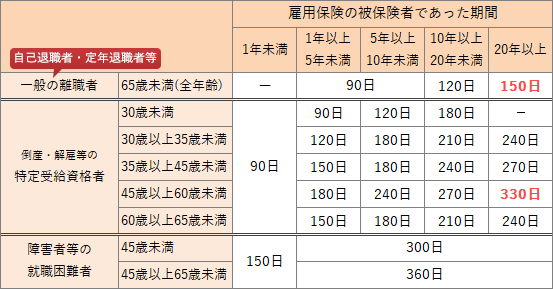

まず受給資格者の区分ごとの所定給付日数の区分を確認しておきましょう。

- [適切]。契約更新の可能性がある有期労働契約において、契約更新を申し出たにもかかわらず、契約が更新されなかったことにより離職した人(特定理由離職者)は、基本手当の受給上、特定受給資格者とみなされます(雇用保険法附則4条)。Aさんは48歳、勤続年数は2年ですから所定給付日数は180日となります(雇用保険法23条1項2号ニ)。

- 不適切。Bさんのように基本手当の受給中に就職して、新たな受給資格を取得する前に退職した場合、再求職の申込みをすることで、受給期間内かつ支給残日数の範囲内で基本手当を受給することができます。この際、待期期間や給付制限期間は適用されません。ただし、再就職手当は基本手当の日数分の支給とみなされるので、基本手当の日数は、支給残日数から再就職手当の支給額を控除した日数分となります。基本手当を受給しながら求職活動をしていたAさん(28歳)は、2025年6月1日に再就職し、再就職手当を受給した。しかし、再就職先の会社の業務になじめず、2025年11月30日に自己都合退職した。この場合、Aさんが1カ月間の給付制限経過後に受給することができる基本手当の日数は、最大で90日である。(2022.1-4-1)2024年4月1日に再就職し、再就職手当を受給したAさん(28歳)は、欠勤せずに働いていたが、2025年11月末に自己都合退職した。この場合、Aさんは、再就職手当を受給してから2年が経過していないため、基本手当を受給することはできない。(2016.1-2-1)基本手当を受給しながら求職活動をしていたAさん(28歳)は、2024年4月1日に再就職したが、会社の業務になじめず、2025年8月末で自己都合退職した。この場合、Aさんは基本手当を受給することができない。(2014.9-3-1)

- 不適切。会社理由による解雇で離職した人は特定受給資格者に該当します。Cさんは52歳、勤続年数は30年ですから、所定給付日数は330日となります(雇用保険法23条1項2号イ)。Cさん(50歳)は、25年間勤務した会社が経営難から倒産し、2025年11月30日に離職した。この場合、特定受給資格者に該当するCさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で330日である。(2022.1-4-3)Cさん(47歳)は、22年間勤務した会社が経営難から倒産し、2025年7月末に離職した。この場合、Cさんは特定受給資格者に該当するため、Cさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で330日である。(2016.1-2-3)Bさん(47歳)は、28年間勤務した会社が経営難から廃業に追い込まれ、2025年7月末で解雇された。この場合、特定受給資格者に該当するBさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で180日である。(2014.9-3-2)

- 不適切。給付制限期間が適用されるのは、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当理由なく自己退職した者に限られます(雇用保険法33条1項)。定年退職者は一般離職者に区分されますが、上記に該当しないので給付制限期間の適用はありません。また、一般離職者の所定給付日数は被保険者期間20年以上の人の150日が最長のため、180日としている点でも間違っています(雇用保険法22条1項1号)。

2025年(令和7年)4月1日以降、正当理由がない自己退職者の給付制限期間は1カ月に短縮されています(それ以前は2カ月)。ただし、過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3カ月となります。

広告

広告