FP1級 2019年9月 応用編 問52(改題)

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(39歳)は、妻Bさん(35歳)、長男Cさん(3歳)および二男Dさん(0歳)との4人暮らしである。Aさんは、今月40歳を迎えることもあり、公的介護保険について知りたいと思っている。また、Aさんは、子どもがまだ小さいことから、自分が就業できない状態になった場合や死亡した場合に労働者災害補償保険や公的年金制度からどのような給付が受けられるのかについても知りたいと思っている。

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉

- Aさん(本人)

- 1979年9月15日生まれ

- 公的年金の加入歴

1998年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。

- 1998年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。

- X社は労働者災害補償保険の適用事業所である。

- Bさん(妻)

- 1984年6月13日生まれ

- 公的年金の加入歴

2003年4月から2015年3月まで厚生年金保険の被保険者である。

2015年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。 - Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。

- Cさん(長男)

- 2016年6月10日生まれ

- Dさん(二男)

- 2019年2月20日生まれ

- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

- 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問52

Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「介護保険の被保険者は、(①)歳以上の第1号被保険者と40歳以上(①)歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。介護保険料は、第1号被保険者で公的年金制度から年額(②)万円以上の年金を受給している者については、原則として公的年金から特別徴収され、第2号被保険者については、各医療保険者が医療保険料と合算して徴収します。

保険給付は、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受けた被保険者に対して行われますが、第2号被保険者に係る保険給付は、脳血管疾患などの(③)が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に限られます。

要介護認定または要支援認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から(④)日以内に行われ、その処分に不服がある場合、被保険者は介護保険審査会に(⑤)請求をすることができます。また、要介護認定または要支援認定を受けた被保険者が、当該認定に係る有効期間満了後も要介護状態または要支援状態にあることが見込まれ、引き続き保険給付を受ける場合は、原則として、有効期間満了日の(⑥)日前から満了日までの間に、認定の更新申請が必要となります。

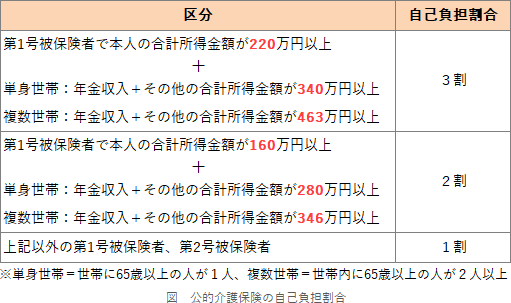

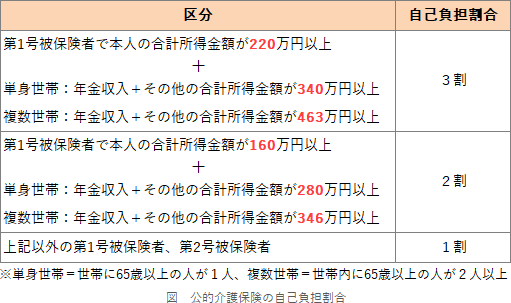

介護保険の保険給付を受ける被保険者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を負担することになります。ただし、第(⑦)号被保険者のうち、一定以上の所得を有する者については、負担割合が2割または3割となります。

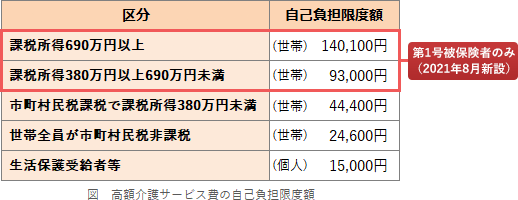

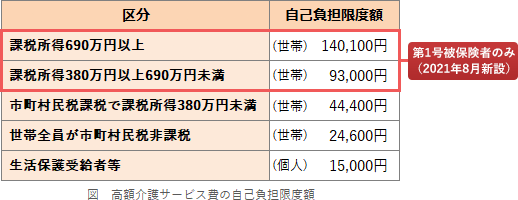

なお、同一月内の自己負担額(保険給付対象額)が一定の限度額を超えた場合は、高額介護サービス費または高額介護予防サービス費の支給が受けられます。Aさんのような第2号被保険者のみの世帯の場合、この自己負担額の限度額は、原則として、月額(⑧)円となります」

「介護保険の被保険者は、(①)歳以上の第1号被保険者と40歳以上(①)歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。介護保険料は、第1号被保険者で公的年金制度から年額(②)万円以上の年金を受給している者については、原則として公的年金から特別徴収され、第2号被保険者については、各医療保険者が医療保険料と合算して徴収します。

保険給付は、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受けた被保険者に対して行われますが、第2号被保険者に係る保険給付は、脳血管疾患などの(③)が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に限られます。

要介護認定または要支援認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から(④)日以内に行われ、その処分に不服がある場合、被保険者は介護保険審査会に(⑤)請求をすることができます。また、要介護認定または要支援認定を受けた被保険者が、当該認定に係る有効期間満了後も要介護状態または要支援状態にあることが見込まれ、引き続き保険給付を受ける場合は、原則として、有効期間満了日の(⑥)日前から満了日までの間に、認定の更新申請が必要となります。

介護保険の保険給付を受ける被保険者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を負担することになります。ただし、第(⑦)号被保険者のうち、一定以上の所得を有する者については、負担割合が2割または3割となります。

なお、同一月内の自己負担額(保険給付対象額)が一定の限度額を超えた場合は、高額介護サービス費または高額介護予防サービス費の支給が受けられます。Aさんのような第2号被保険者のみの世帯の場合、この自己負担額の限度額は、原則として、月額(⑧)円となります」

| ①歳 |

| ②万円 |

| ③ |

| ④日 |

| ⑤請求 |

| ⑥日 |

| ⑦号 |

| ⑧円 |

広告

広告

正解

| ① 65(歳) |

| ② 18(万円) |

| ③ 特定疾病 |

| ④ 30(日) |

| ⑤ 審査(請求) |

| ⑥ 60(日) |

| ⑦ 1(号) |

| ⑧ 44,400(円) |

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険

解説

〔①について〕

介護保険は、被保険者の年齢により被保険者を2つに区分しています。

〔②について〕

第1号被保険者で公的金受給額が年額18万円以上の人の介護保険料は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。それ以外の人は納付書による普通徴収です。第2号被保険者は、加入している健康保険の保険料と合わせて徴収されます。

よって、正解は18(万円)となります。

〔③について〕

第2号被保険者は、加齢に伴って生ずる16種類の疾病(特定疾病)により要介護状態・要支援状態になった場合に限り、介護保険からの給付を受けられます。

よって、正解は特定疾病となります。

〔④について〕

要介護・要支援認定を受けようとする被保険者は、保険者である市町村(特別区を含む。以下同じ)に申請を行います。申請を受理した市町村は、被保険者の状況の調査結果や医師の意見等を当該市町村の介護認定審査会に通知して審査・判定を求めます。市町村は、申請日から30日以内に、介護認定審査会の審査・判定の結果に基づいた処分を被保険者に通知しなければなりません。

よって、正解は30(日)となります。

〔⑤について〕

保険給付、要介護・要支援認定および保険料の徴収等に関する処分に不服のある被保険者は、市町村の介護保険審査会に審査請求をすることができます。審査請求は、処分のあった日の翌日から起算して3カ月以内に行わなければなりません。

よって、正解は審査(請求)となります。

〔⑥について〕

要介護・要支援認定には有効期限があります。有効期限の満了後も要介護・要支援状態に該当すると見込まれるときは、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新の申請を行う必要があります。

よって、正解は60(日)となります。

〔⑦について〕

介護保険の自己負担割合は原則として1割ですが、一定以上の所得のある被保険者が世帯にいる場合には2割または3割の負担となります。なお、第2号被保険者は所得の多寡にかかわらず1割負担です。

よって、正解は1(号)となります。 〔⑧について〕

〔⑧について〕

高額介護(予防)サービス費は、1カ月に支払った利用者負担上限額が一定の上限を超えた場合に超えた分の金額が払い戻されるものです。利用者負担上限額は所得等に応じて設定されており、第2号被保険者のみの世帯における自己負担額の限度額は、原則として、世帯当たり月額44,400円です。

よって、正解は44,400(円)となります。

介護保険は、被保険者の年齢により被保険者を2つに区分しています。

- 第1号被保険者 65歳以上

- 第2号被保険者 40歳以上65歳未満

〔②について〕

第1号被保険者で公的金受給額が年額18万円以上の人の介護保険料は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。それ以外の人は納付書による普通徴収です。第2号被保険者は、加入している健康保険の保険料と合わせて徴収されます。

よって、正解は18(万円)となります。

〔③について〕

第2号被保険者は、加齢に伴って生ずる16種類の疾病(特定疾病)により要介護状態・要支援状態になった場合に限り、介護保険からの給付を受けられます。

よって、正解は特定疾病となります。

〔④について〕

要介護・要支援認定を受けようとする被保険者は、保険者である市町村(特別区を含む。以下同じ)に申請を行います。申請を受理した市町村は、被保険者の状況の調査結果や医師の意見等を当該市町村の介護認定審査会に通知して審査・判定を求めます。市町村は、申請日から30日以内に、介護認定審査会の審査・判定の結果に基づいた処分を被保険者に通知しなければなりません。

よって、正解は30(日)となります。

〔⑤について〕

保険給付、要介護・要支援認定および保険料の徴収等に関する処分に不服のある被保険者は、市町村の介護保険審査会に審査請求をすることができます。審査請求は、処分のあった日の翌日から起算して3カ月以内に行わなければなりません。

よって、正解は審査(請求)となります。

〔⑥について〕

要介護・要支援認定には有効期限があります。有効期限の満了後も要介護・要支援状態に該当すると見込まれるときは、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新の申請を行う必要があります。

よって、正解は60(日)となります。

〔⑦について〕

介護保険の自己負担割合は原則として1割ですが、一定以上の所得のある被保険者が世帯にいる場合には2割または3割の負担となります。なお、第2号被保険者は所得の多寡にかかわらず1割負担です。

よって、正解は1(号)となります。

高額介護(予防)サービス費は、1カ月に支払った利用者負担上限額が一定の上限を超えた場合に超えた分の金額が払い戻されるものです。利用者負担上限額は所得等に応じて設定されており、第2号被保険者のみの世帯における自己負担額の限度額は、原則として、世帯当たり月額44,400円です。

よって、正解は44,400(円)となります。

広告

広告