FP1級 2020年9月 応用編 問59(改題)

製造業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

〈資料〉

〈資料〉

- 減価償却費に関する事項

当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、機械装置の減価償却費は9,400千円であるが、その償却限度額は8,000千円であった。一方、器具備品の減価償却費は2,500千円であるが、その償却限度額は3,300千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該機械装置について800千円あり、当該器具備品について500千円ある。 - 交際費等に関する事項

当期における交際費等の金額は18,600千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり10千円以下の飲食費が1,000千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが17,000千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。 - 受取配当金に関する事項

当期において、上場会社であるY社から、X社が前々期から保有しているY社株式に係る配当金2,600千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。 - 税額控除に関する事項

当期における「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が750千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項

- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円、受取配当金について源泉徴収された所得税額390千円・復興特別所得税額8,190円および当期確定申告分の見積納税額8,800千円の合計額9,228,820円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は8,800千円である。

- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(地方法人特別税を含む)は920千円である。

- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。

- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問59

「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章ⅠおよびⅡの下線部①~③のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。なお、本問においては、2025年4月1日から2026年3月31日までの事業年度を当期という。

また、この問において、くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主および認定一般事業主の認定をいい、えるぼし認定とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する一般事業主および認定一般事業主の認定をいう。

また、この問において、くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主および認定一般事業主の認定をいい、えるぼし認定とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する一般事業主および認定一般事業主の認定をいう。

- 〈適用要件〉

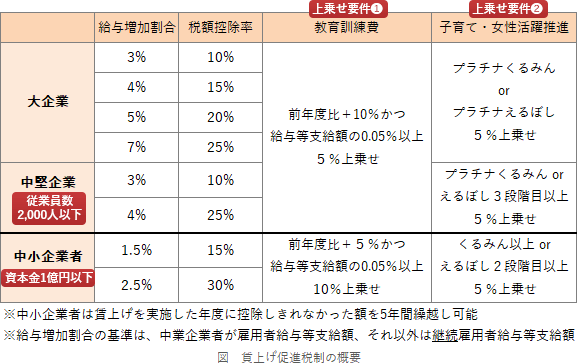

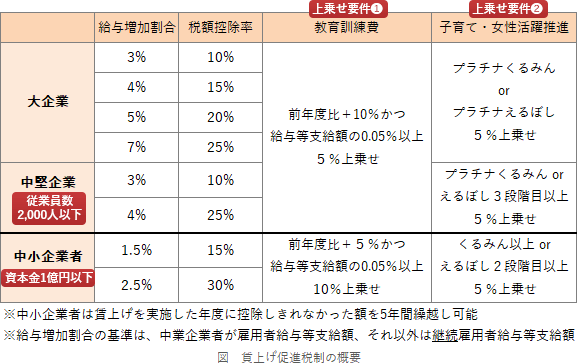

本制度は、国内雇用者に対して給与等を支給する青色申告法人が所定の要件を満たす場合に適用を受けることができるが、その要件は、一定の中小企業者等(以下、「中小企業」という)、中小企業以外の法人のうち常時使用する従業員の数が2,000人以下等の要件を満たす法人(以下、「中堅企業」という)、およびそれ以外の法人(以下、「大企業」という)で異なっている。

当期において本制度の適用を受ける場合、大企業および中堅企業では、①継続雇用者に対する当期の給与等支給額がその継続雇用者に対する前期の給与等支給額の102%以上であることが必要である。

他方、中小企業では、②雇用者全体に対する当期の給与等支給額がその雇用者全体に対する前期の給与等支給額の101.5%以上であることが必要である。

なお、法人の資本金の額または出資金の額が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である法人が適用を受ける場合には、③給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項を公表していることなどの要件を満たす必要がある。 - 〈税額控除額〉

本制度による税額控除額についても、中小企業とそれ以外の企業では異なっている。

当期において本制度の適用を受ける場合、大企業および中堅企業では、原則として、継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額(給与等支給増加額)の10%相当額であるが、①雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額の110%以上であること等を要件として、給与等支給増加額に乗ずる税額控除割合が5%加算される。

他方、中小企業では、原則として、給与等支給増加額の15%相当額であるが、雇用者全体に対する当期の給与等支給額がその雇用者全体に対する前期の給与等支給額の102.5%以上であり、かつ、雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額の105%以上であること等を要件として、②税額控除額が給与等支給増加額の40%相当額となる。

さらに、上記に加えて、大企業、中堅企業、中小企業のいずれも、子育てとの両立・女性活躍支援として、一定以上のくるみん認定またはえるぼし認定を受けている企業である場合には、税額控除率に5%が加算される。

なお、税額控除することができる金額は、③法人が中小企業であるか大企業であるかを問わず、当期における法人税額の25%相当額が限度である。

| Ⅰ | |

| Ⅱ |

広告

広告

正解

| Ⅰ | ① 当期の継続雇用者給与支給額が前期の継続雇用者継続雇用者給与支給額の103%以上であることが必要となる。 |

| Ⅱ | ③ 税額控除することができる金額は、当期における法人税額の20%相当額が限度である。 |

分野

科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税

解説

〔Ⅰについて〕

賃上げ促進税制は、当期の給与等支給額が前事業年度の給与等支給額と比較して一定以上増加したときに、給与等支給増加額のうち一定割合の税額控除が受けられるものです。大企業・中堅企業では3%以上増加したときに給与等支給増加額の10%、中小企業では1.5%以上増加したときに給与等支給増加額の15%が税額控除されるというのが基本的な枠組みです。

賃上げ促進税制には、上記に加えて一定の要件を満たすことにより、税額控除率が増える上乗せ措置があります。

【大企業】

したがって、不適切なものは①の「102%」という記述、適切な内容は「103%」です。

〔Ⅱについて〕

本特例による税額控除額は、大企業・中堅企業・中小企業にかかわらず、適用年度の控除前法人税額の20%が限度となります。

したがって、不適切なものは③の「25%」という記述、適切な内容は「20%」です。

賃上げ促進税制は、当期の給与等支給額が前事業年度の給与等支給額と比較して一定以上増加したときに、給与等支給増加額のうち一定割合の税額控除が受けられるものです。大企業・中堅企業では3%以上増加したときに給与等支給増加額の10%、中小企業では1.5%以上増加したときに給与等支給増加額の15%が税額控除されるというのが基本的な枠組みです。

賃上げ促進税制には、上記に加えて一定の要件を満たすことにより、税額控除率が増える上乗せ措置があります。

【大企業】

- 前事業年度に対する給与等支給額の増加割合が、4%以上であれば税額控除率が5%、同5%以上であれば10%、同7%以上であれば15%プラスされる

- 当期の教育訓練費が前事業年度の教育訓練費と比較して10%以上増加し、かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上であれば、税額控除割合が5%プラスされる

- プラチナくるみん認定またはプラチナえるぼし認定を受けていれば、税額控除割合が5%プラスされる

- 前事業年度に対する給与等支給額の増加割合が、4%以上であれば税額控除率が15%プラスされる

- 当期の教育訓練費が前事業年度の教育訓練費と比較して10%以上増加し、かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上であれば、税額控除割合が5%プラスされる

- プラチナくるみん認定またはえるぼし認定(3段階目)以上を受けていれば、税額控除割合が5%プラスされる

- 前事業年度に対する給与等支給額の増加割合が、2.5%以上であれば税額控除率が15%プラスされる

- 当期の教育訓練費が前事業年度の教育訓練費と比較して5%以上増加し、かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上であれば、税額控除割合が10%プラスされる

- くるみん認定以上またはえるぼし認定(2段階目)以上を受けていれば、税額控除割合が5%プラスされる

したがって、不適切なものは①の「102%」という記述、適切な内容は「103%」です。

〔Ⅱについて〕

本特例による税額控除額は、大企業・中堅企業・中小企業にかかわらず、適用年度の控除前法人税額の20%が限度となります。

したがって、不適切なものは③の「25%」という記述、適切な内容は「20%」です。

広告

広告