FP1級 2022年9月 応用編 問60

Aさん(65歳)は、甲土地(Aさんが所有する賃貸アパートの敷地)および乙土地(Aさんが所有する自宅の敷地)を所有している。

Aさんは、老朽化した自宅と賃貸アパートを撤去した後、甲土地と乙土地とを一体とした土地に、賃貸マンションを建築して、大家として当該マンションに住むか、甲土地は貸駐車場とし、乙土地は6,000万円で売却して、その売却資金で娘夫婦が住む近隣の都市に分譲マンションを4,500万円で購入して移り住むかを検討している。

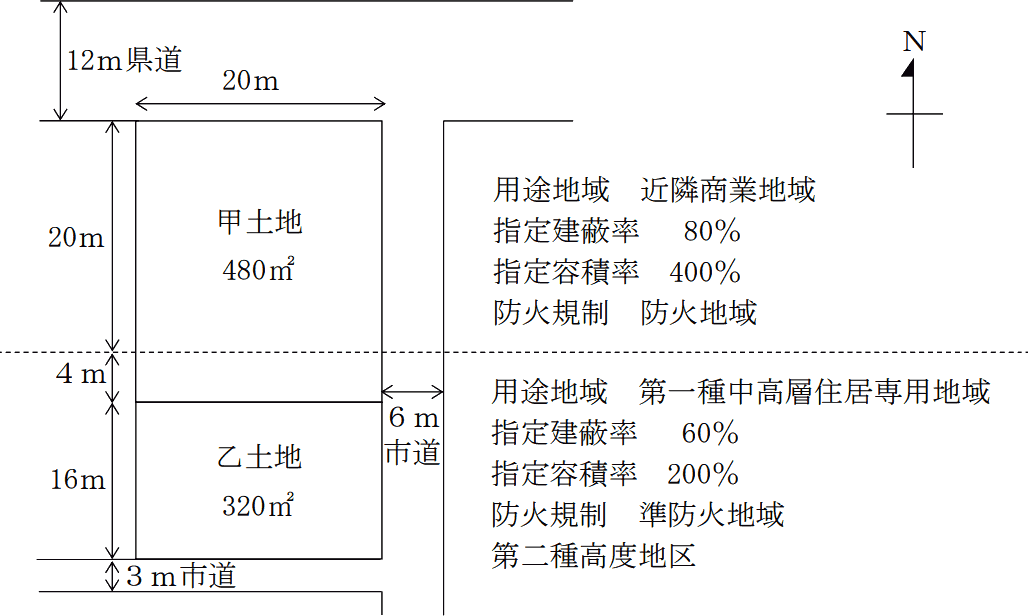

〈甲土地および乙土地の概要〉

Aさんは、老朽化した自宅と賃貸アパートを撤去した後、甲土地と乙土地とを一体とした土地に、賃貸マンションを建築して、大家として当該マンションに住むか、甲土地は貸駐車場とし、乙土地は6,000万円で売却して、その売却資金で娘夫婦が住む近隣の都市に分譲マンションを4,500万円で購入して移り住むかを検討している。

〈甲土地および乙土地の概要〉

- 甲土地は480㎡の長方形の土地であり、近隣商業地域に属する部分は400㎡、第一種中高層住居専用地域に属する部分は80㎡である。

- 乙土地は320㎡の長方形の土地である。

- 指定建蔽率および指定容積率は、それぞれ都市計画において定められた数値である。

- 甲土地、甲土地と乙土地とを一体とした土地は、建蔽率の緩和について特定行政

庁が指定する角地であるが、乙土地は建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地ではない。 - 乙土地の南側、幅員3m市道は建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。3m市道の中心線は、当該道路の中心部にある。また、3m市道の乙土地の反対側は宅地であり、がけ地や川等ではない。

- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問60

甲土地と乙土地とを一体とした土地に耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

- 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。

- 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。

| ①㎡ |

| ②㎡ |

広告

広告

正解

| ① 712(㎡) |

| ② 2,380(㎡) |

分野

科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

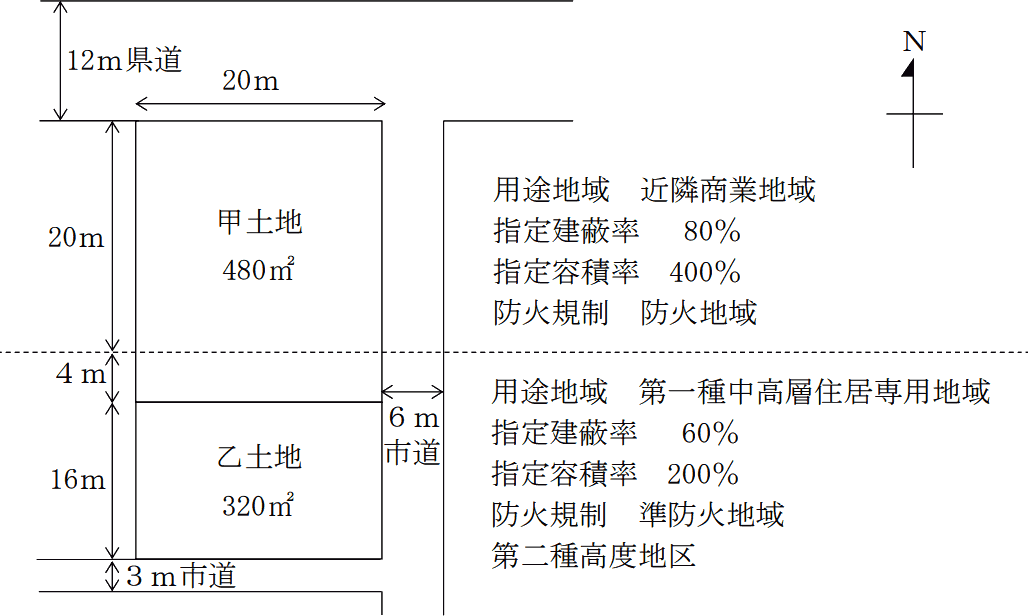

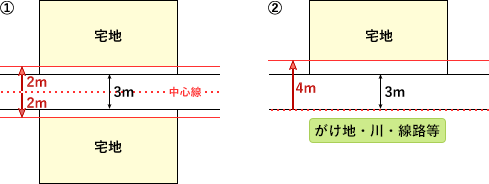

まず、乙土地は2項道路(南側の3m道路)に接しているためセットバックについて考慮する必要があります。 道路の反対側はがけ地や川等ではないことから、道路の中心線から2mの線まで後退することとなり、乙土地の南側0.5mがセットバック部分になります。このため、建蔽率・容積率の算定上に用いる敷地面積の計算に当たっては、乙土地の縦幅を「16m-0.5m=15.5m」とみなします。したがって、乙土地の敷地面積には、南側が0.5mだけ狭い「15.5m×20m=310㎡」を使います。

道路の反対側はがけ地や川等ではないことから、道路の中心線から2mの線まで後退することとなり、乙土地の南側0.5mがセットバック部分になります。このため、建蔽率・容積率の算定上に用いる敷地面積の計算に当たっては、乙土地の縦幅を「16m-0.5m=15.5m」とみなします。したがって、乙土地の敷地面積には、南側が0.5mだけ狭い「15.5m×20m=310㎡」を使います。

〔①について〕

建築物が建蔽率の異なる複数の用途地域にまたがって建築される場合、各用途地域ごとに「敷地面積×建蔽率」で建築面積を求め、その合計が敷地全体の建築面積の限度となります。

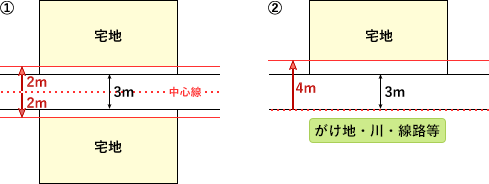

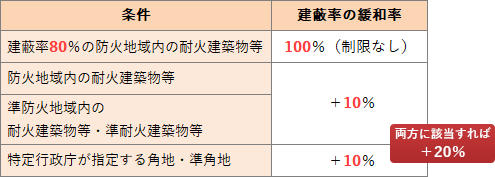

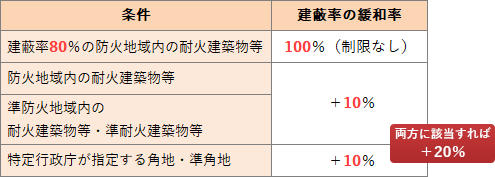

建築面積の計算では建蔽率の緩和を考慮する必要があります。 本問の建物は防火地域と準防火地域にまたがって建築されるので、建築物全体が厳しいほうの防火地域に存するとみなして規制が適用されます。そうなると"防火地域内の耐火建築物等"に該当するため、建蔽率80%の近隣商業地域の部分は制限なし(100%)、第一種中高層地域の部分は+10%の緩和を受けられます。また、甲土地・乙土地を一体とした土地は指定角地に該当するので、さらに+10%の緩和を受けることができます。

本問の建物は防火地域と準防火地域にまたがって建築されるので、建築物全体が厳しいほうの防火地域に存するとみなして規制が適用されます。そうなると"防火地域内の耐火建築物等"に該当するため、建蔽率80%の近隣商業地域の部分は制限なし(100%)、第一種中高層地域の部分は+10%の緩和を受けられます。また、甲土地・乙土地を一体とした土地は指定角地に該当するので、さらに+10%の緩和を受けることができます。

用途地域ごとに分けて建築面積の限度を計算し、それを合計します。

〔②について〕

建築物が容積率の異なる複数の用途地域にまたがって建築される場合、各用途地域ごとに「敷地面積×容積率」で延べ面積を求め、その合計が敷地全体の延べ面積の限度となります。本問では前面道路が12mであり、前面道路による容積率の制限を受けないので、指定容積率をそのまま使います。

用途地域ごとに分けて延べ面積の限度を計算し、それを合計します。

〔①について〕

建築物が建蔽率の異なる複数の用途地域にまたがって建築される場合、各用途地域ごとに「敷地面積×建蔽率」で建築面積を求め、その合計が敷地全体の建築面積の限度となります。

建築面積の計算では建蔽率の緩和を考慮する必要があります。

用途地域ごとに分けて建築面積の限度を計算し、それを合計します。

- 近隣商業地域に属する部分

- 400㎡×100%=400㎡

- 第一種中高層地域に属する部分

- (80㎡+310㎡)×(60%+20%)=312㎡

- 建蔽率の上限となる建築面積

- 400㎡+312㎡=712㎡

〔②について〕

建築物が容積率の異なる複数の用途地域にまたがって建築される場合、各用途地域ごとに「敷地面積×容積率」で延べ面積を求め、その合計が敷地全体の延べ面積の限度となります。本問では前面道路が12mであり、前面道路による容積率の制限を受けないので、指定容積率をそのまま使います。

用途地域ごとに分けて延べ面積の限度を計算し、それを合計します。

- 近隣商業地域に属する部分

- 400㎡×400%=1,600㎡

- 第一種中高層地域に属する部分

- (80㎡+310㎡)×200%=780㎡

- 容積率の上限となる延べ面積

- 1,600㎡+780㎡=2,380㎡

広告

広告