FP1級 2025年1月 応用編 問52

X株式会社(以下、「X社」という)の役員であるAさん(63歳)は、10年前に結婚した妻Bさん(61歳)との2人暮らしである。Aさんは、60歳を過ぎてしばらく経ち、公的年金の受給額について関心を持つようになった。現在、役員として比較的高額の給与を得ていることから、在職による年金の支給停止や繰下げ支給の仕組みについて知りたいと思っている。

また、X社では多くのパートタイム労働者を雇用しており、Aさんは、パートタイム労働者の社会保険の取扱いについて改めて確認しておきたいと思っている。

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんとその家族に関する資料〉

また、X社では多くのパートタイム労働者を雇用しており、Aさんは、パートタイム労働者の社会保険の取扱いについて改めて確認しておきたいと思っている。

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんとその家族に関する資料〉

- Aさん(本人)

- 1961年10月8日生まれ

- 公的年金の加入歴

1981年10月から1984年3月までの大学生であった期間(30月)は国民年金に任意加入していない。

1984年4月から2009年6月まで厚生年金保険の被保険者である。

2009年7月から2011年6月まで国民年金の第1号被保険者であり、この間(24月)は申請により保険料全額免除の適用を受けている(追納はしていない)。2011年7月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。- 過去に厚生年金基金の加入期間はない。

- 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。

- Bさん(妻)

- 1963年8月21日生まれ

- 公的年金の加入歴

1982年4月から2023年7月まで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

- Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問52

Aさんが65歳に達した時点で退職して再就職しない場合、Aさんが原則として65歳から受給することができる公的年金の老齢給付について、次の①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。

なお、計算にあたっては、《設例》の〈Aさんとその家族に関する資料〉および下記の〈条件〉に基づき、年金額は、2024年度価額に基づいて計算するものとする。

なお、計算にあたっては、《設例》の〈Aさんとその家族に関する資料〉および下記の〈条件〉に基づき、年金額は、2024年度価額に基づいて計算するものとする。

- 老齢基礎年金の年金額はいくらか。

- 老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。

- 厚生年金保険の被保険者期間

- 総報酬制導入前の被保険者期間:228月

- 総報酬制導入後の被保険者期間:258月

- 平均標準報酬月額および平均標準報酬額(65歳到達時点、2024年度再評価率による額)

- 総報酬制導入前の平均標準報酬月額:28万円

- 総報酬制導入後の平均標準報酬額:54万円

- 報酬比例部分の給付乗率

- 総報酬制導入前の乗率:1,000分の7.125

- 総報酬制導入後の乗率:1,000分の5.481

- 経過的加算額

- 加給年金額

40万8,100円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

| ①円 |

| ②円 |

広告

広告

正解

| ① 744,600(円) 816,000円×426月+24月×1/2480月=744,600円 |

| ② 1,310,753(円) 280,000円×7.1251,000×228月+540,000円×5.4811,000×258月=1,218,473円(円未満四捨五入)

1,701円×480月-816,000円×426月480月=92,280円 1,218,473円+92,280円=1,310,753円 |

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金

解説

〔①について〕

老齢基礎年金の年金額は、以下の算式で求めます。2024年度の基本年金額は816,000円です。

基本年金額×保険料納付済月数480月

Aさんは、20歳から22歳までの未納期間後、22歳から厚生年金保険の被保険者であり、その後は国民年金第1号被保険者を経て、現在(63歳)まで厚生年金の被保険者となっています。保険料納付実績を見ると大学生の時の未納期間30月および全額免除期間24月があるので、480月からこの2つを除いた「480月-30月-24月=426月」が保険料納付済期間となります。

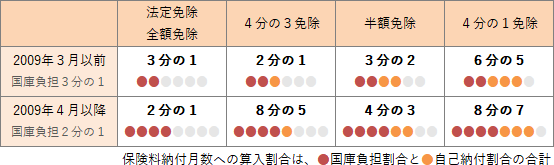

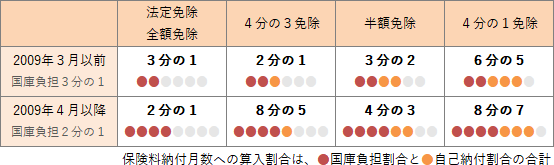

保険料免除期間は、免除された時期とその免除割合に応じて、一部が年金額に反映されます。Aさんの全額免除期間は2009年4月以降のものなので、全額免除期間の月数の1/2が保険料納付済期間に算入されます。 したがって、老齢基礎年金の年金額は、

したがって、老齢基礎年金の年金額は、

816,000円×426月+24月×1/2480月

=816,000円×438月480月=744,600円

よって、正解は744,600(円)です。

〔②について〕

65歳以上の老齢厚生年金の年金額は、以下の算式で求めます。

報酬比例部分の額+経過的加算額+加給年金額

【報酬比例部分の額】

次式で算出される額の合計になります。

280,000円×7.1251,000×228月+540,000円×5.4811,000×258月

=280円×7.125×228月+540円×5.481×258月

=454,860円+763,612.92円=1,218,472.92円

(円未満四捨五入)1,218,473円

【経過的加算額】

厚生年金の被保険者期間の合計は「228月+258月=486月」ですが、上限が480月なので480月を使います。20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数ですが、Aさんは大学生の未納期間30月および全額免除期間24月以外は厚生年金被保険者なので、480月からこの両方を差し引いた「480月-30月-24月=426月」となります。これを計算式に当てはめると、

1,701円×480月-816,000円×426月480月

=816,480円-724,200円=92,280円

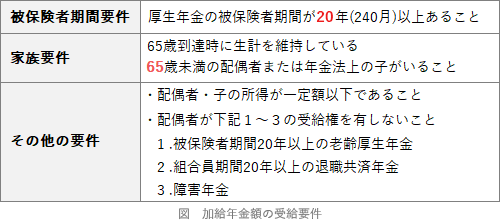

【加給年金額】

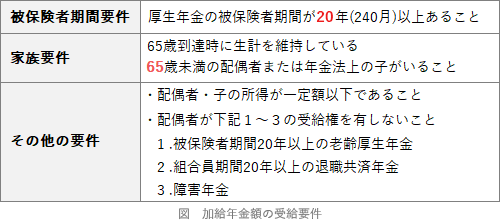

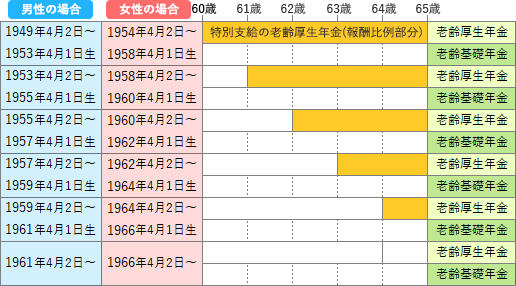

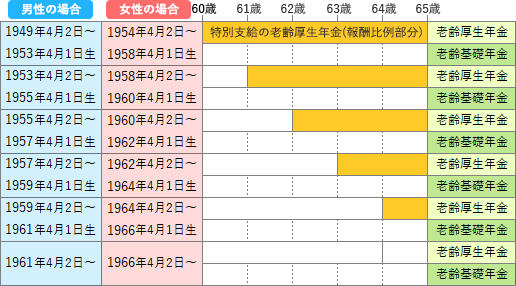

次の表の条件を満たすときに支給されます。 Aさんの被保険者期間は240月以上であり、妻Bさんは年下です。一見条件を満たしているように見えますが、妻Bさんは1963年8月生まれの女性なので、63歳から特別支給の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)が支給されます。妻Bさんの誕生日は8月ですから、Aさんが65歳に到達した時点(10月)で妻Bさんは63歳になっており、すでに被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等の受給権を得ています。このため加給年金額は支給されません。以上より、老齢厚生年金の基本年金額は、

Aさんの被保険者期間は240月以上であり、妻Bさんは年下です。一見条件を満たしているように見えますが、妻Bさんは1963年8月生まれの女性なので、63歳から特別支給の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)が支給されます。妻Bさんの誕生日は8月ですから、Aさんが65歳に到達した時点(10月)で妻Bさんは63歳になっており、すでに被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等の受給権を得ています。このため加給年金額は支給されません。以上より、老齢厚生年金の基本年金額は、

1,218,473円+92,280円=1,310,753円

よって、正解は1,310,753(円)です。

老齢基礎年金の年金額は、以下の算式で求めます。2024年度の基本年金額は816,000円です。

基本年金額×保険料納付済月数480月

Aさんは、20歳から22歳までの未納期間後、22歳から厚生年金保険の被保険者であり、その後は国民年金第1号被保険者を経て、現在(63歳)まで厚生年金の被保険者となっています。保険料納付実績を見ると大学生の時の未納期間30月および全額免除期間24月があるので、480月からこの2つを除いた「480月-30月-24月=426月」が保険料納付済期間となります。

保険料免除期間は、免除された時期とその免除割合に応じて、一部が年金額に反映されます。Aさんの全額免除期間は2009年4月以降のものなので、全額免除期間の月数の1/2が保険料納付済期間に算入されます。

816,000円×426月+24月×1/2480月

=816,000円×438月480月=744,600円

よって、正解は744,600(円)です。

〔②について〕

65歳以上の老齢厚生年金の年金額は、以下の算式で求めます。

報酬比例部分の額+経過的加算額+加給年金額

【報酬比例部分の額】

次式で算出される額の合計になります。

- 平均標準報酬月額×7.1251,000×総報酬制導入前※の被保険者期間月数

※2003年3月以前 - 平均標準報酬額×5.4811,000×総報酬制導入後※の被保険者期間月数

※2003年4月以降

280

=280円×7.125×228月+540円×5.481×258月

=454,860円+763,612.92円=1,218,472.92円

(円未満四捨五入)1,218,473円

【経過的加算額】

厚生年金の被保険者期間の合計は「228月+258月=486月」ですが、上限が480月なので480月を使います。20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数ですが、Aさんは大学生の未納期間30月および全額免除期間24月以外は厚生年金被保険者なので、480月からこの両方を差し引いた「480月-30月-24月=426月」となります。これを計算式に当てはめると、

1,701円×480月-816,000円×426月480月

=816,480円-724,200円=92,280円

【加給年金額】

次の表の条件を満たすときに支給されます。

1,218,473円+92,280円=1,310,753円

よって、正解は1,310,753(円)です。

広告

広告