FP1級 2025年9月 応用編 問61

Aさん(50歳)は、昨年、父の相続により、弟と妹とともに実家の家屋とその敷地(甲土地)について、それぞれ3分の1ずつの共有持分を取得した。相続人は、Aさん、弟、妹の3人であり、申告期限までに相続税の申告・納付は完了している。

父が1人で居住していた実家の家屋(築50年)は、老朽化が進んでおり、現在は空き家となっている。Aさん、弟、妹にはそれぞれ持家があることから、甲土地を売却するか、有効活用するかについて話し合っている。

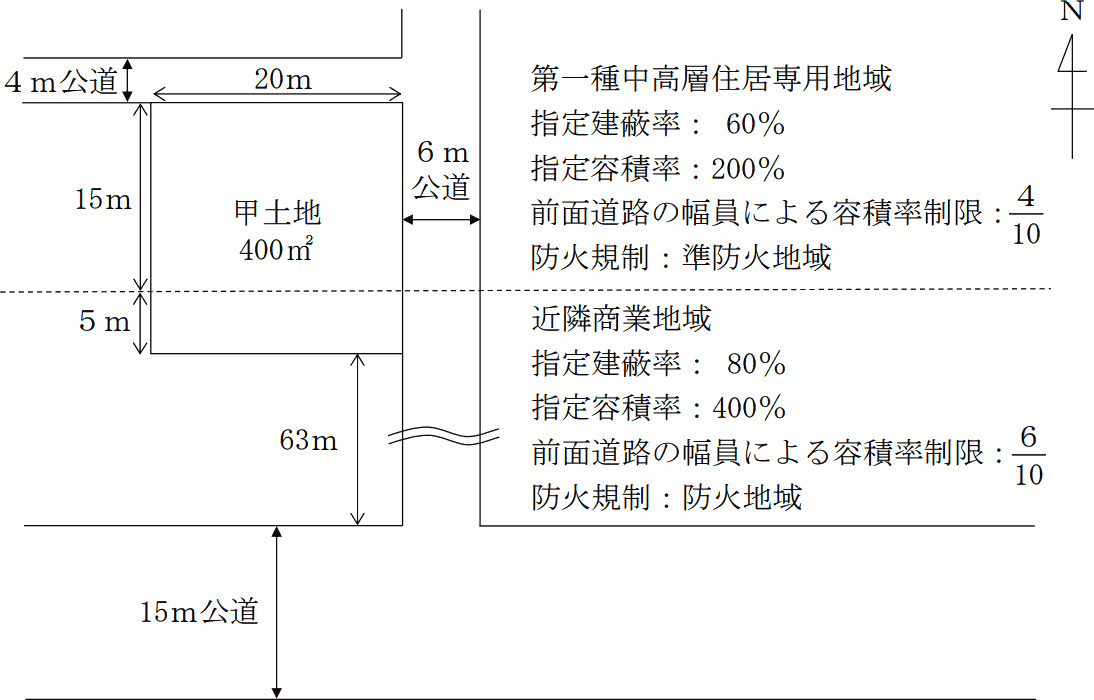

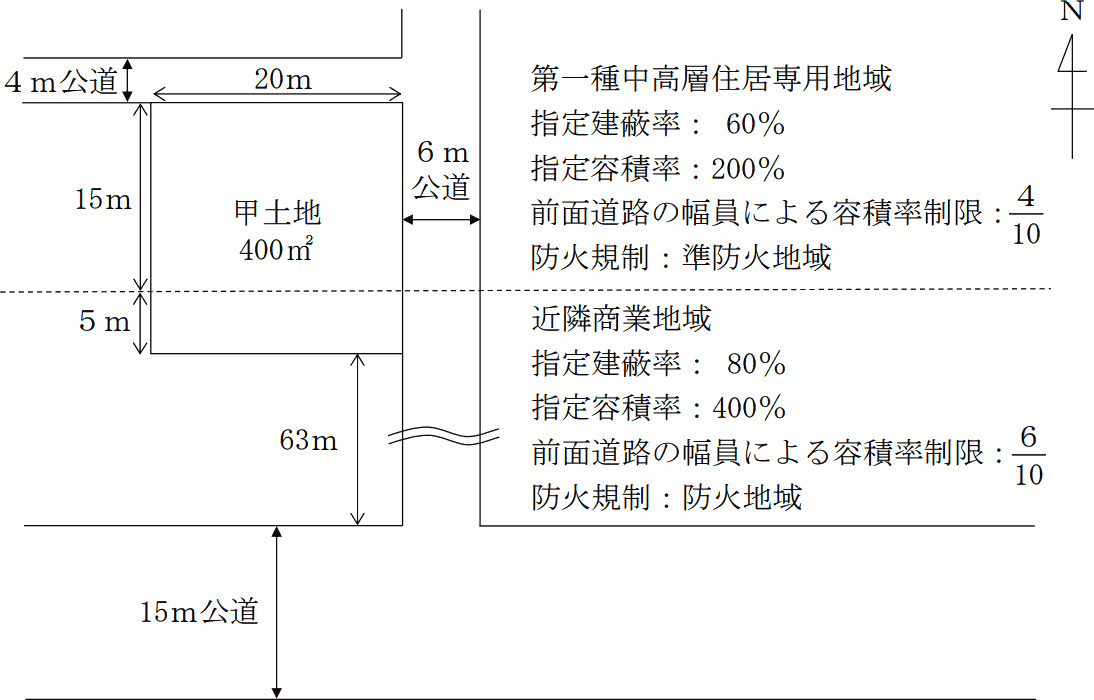

甲土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉

父が1人で居住していた実家の家屋(築50年)は、老朽化が進んでおり、現在は空き家となっている。Aさん、弟、妹にはそれぞれ持家があることから、甲土地を売却するか、有効活用するかについて話し合っている。

甲土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉

- 甲土地は400㎡の正方形の土地であり、第一種中高層住居専用地域に属する部分は300㎡、近隣商業地域に属する部分は100㎡である。

- 幅員15mの公道は建築基準法第52条第9項の特定道路であり、特定道路から甲土地までの延長距離は63mである。

- 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。

- 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。

- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。

- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

広告

問61

Aさんが、相続した実家の家屋を取り壊し、以下の〈条件〉でその敷地である甲土地を弟妹と共同して第三者に譲渡した場合における次の①~③に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、Aさん、弟、妹は、甲土地についてそれぞれ3分の1の共有持分を有している。また、譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。

〈条件〉

- 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合の甲土地の譲渡に係るAさんの課税長期譲渡所得金額はいくらか。

- 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けた場合の甲土地の譲渡に係るAさんの課税長期譲渡所得金額はいくらか。

- 上記①で求めた金額と上記②で求めた金額のいずれか低い金額に係る所得税額、復興特別所得税額および住民税額の合計額はいくらか。

〈条件〉

〈譲渡資産(甲土地)に関する資料〉

〈父の相続に関する資料〉

- 譲渡代金(譲渡価額)

- 9,600万円

- 所有期間

- 50年

- 取得費

- 不明

- 譲渡費用

- 540万円(家屋の取壊し費用、仲介手数料等)

- 譲渡代金と譲渡費用は、Aさん、弟、妹がそれぞれの持分(3分の1)に応じて受け取り、または支払っている。

〈父の相続に関する資料〉

- 相続人

- Aさん、弟、妹の3人

- 甲土地の相続税評価額

- 7,800万円

※Aさんの持分の価額は2,600万円である。 - Aさんの相続税の課税価格

- 6,500万円

※債務控除前の金額。相続時精算課税の適用は受けていない。 - Aさんが納付した相続税額

- 780万円

※贈与税額控除、相次相続控除の適用は受けていない。

| ①円 |

| ②円 |

| ③円 |

広告

広告

正解

| ① 8,600,000(円) 96,000,000円÷3=32,000,000円 96,000,000円÷3×5%+5,400,000円÷3=3,400,000円 32,000,000円-3,400,000円-20,000,000円=8,600,000円 |

| ② 25,480,000(円) 96,000,000円÷3=32,000,000円 96,000,000円÷3×5%+5,400,000円÷3+7,800,000円×26,000,000円65,000,000円=6,520,000円 32,000,000円-6,520,000円=25,480,000円 |

| ③ 1,747,000(円) 8,600,000円×15%=1,290,000円

1,290,000円×2.1%=27,090円 1,290,000円+27,090円=1,317,000円(100円未満切捨て) 8,600,000円×5%=430,000円 1,317,000円+430,000円=1,747,000円 |

分野

科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

〔①について〕

空き家に係る特別控除は、被相続人が住んでいた家屋(1981年(昭和56年)5月31日以前築に限る)とその敷地を相続し、耐震改修をして家屋と土地をセットで売るか、家屋を取り壊して土地を売った場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。なお、2024年1月1日以降に行う譲渡で、被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋を相続・遺贈で取得した相続人が3人以上の場合は、控除限度額が2,000万円になります。

譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」で求めるので、各要素を整理します。資料に示されている金額は1棟の建物全体の金額であり、設問に「譲渡代金と譲渡費用は、Aさん、弟、妹がそれぞれの持分(3分の1)に応じて受け取り、または支払っている」とあるため、Aさんの収入・負担部分はその3分の1です。

3,200万円-(160万円+180万円)=2,860万円

甲土地と家屋は3人の共同相続であり、空き家特例により上記の金額から2,000万円が控除されるので、

2,860万円-2,000万円=860万円

よって、正解は8,600,000(円)となります。

〔②について〕

相続税の取得費加算の特例は、相続税の申告期限後3年以内に相続財産を譲渡した場合に、譲渡人が納付した相続税額のうち譲渡資産に対応する部分の額を、譲渡所得の計算上の取得費に加算できる特例です。相続では被相続人の取得費を引き継ぐことから、相続した財産を近い時期に譲渡した場合、キャピタルゲインに対して相続税と所得税で2回課税される弊害を緩和するための措置です。

取得費として加算できるのは、Aさんが納付した相続税額のうち甲土地に対応する部分です。対応する部分の割合は、相続税の課税価格に算入された金額をベースにして求めるので、分母としては債務控除前の金額、土地は「小規模宅地等の評価減の特例」適用後の金額を使います。

取得費加算額=相続税額×譲渡資産の課税価格譲渡人の相続税の課税価格+債務控除額

=780万円×7,800万円÷36,500万円

=780万円×2,600万円6,500万円=312万円

①の譲渡所得の計算と比べると、取得費が「160万円+312万円=472万円」に増えることだけが異なるので、取得費加算の特例を受けた場合の課税長期譲渡所得金額は、

3,200万円-(472万円+180万円)=2,548万円

よって、正解は25,480,000(円)となります。

〔③について〕

2つを比べると①のほうが譲渡所得が低くなるので、課税長期譲渡所得金額は860万円を使います。

相続では被相続人の取得時期を引き継ぐので、所有期間は50年です。所有期間5年を超える土地建物の譲渡所得は長期譲渡所得に該当し、所得税15%、復興特別所得税0.315%(所得税額に対して2.1%)、住民税5%の税率で課税されます※。

※自己が居住していた建物ではないため、軽減税率の特例は使えません。

空き家に係る特別控除は、被相続人が住んでいた家屋(1981年(昭和56年)5月31日以前築に限る)とその敷地を相続し、耐震改修をして家屋と土地をセットで売るか、家屋を取り壊して土地を売った場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。なお、2024年1月1日以降に行う譲渡で、被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋を相続・遺贈で取得した相続人が3人以上の場合は、控除限度額が2,000万円になります。

譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」で求めるので、各要素を整理します。資料に示されている金額は1棟の建物全体の金額であり、設問に「譲渡代金と譲渡費用は、Aさん、弟、妹がそれぞれの持分(3分の1)に応じて受け取り、または支払っている」とあるため、Aさんの収入・負担部分はその3分の1です。

- 収入金額 譲渡価額9,600万円÷3=3,200万円

- 取得費(不明なので概算取得費)9,600万円×5%÷3=160万円

- 譲渡費用 540万円÷3=180万円

3,200万円-(160万円+180万円)=2,860万円

甲土地と家屋は3人の共同相続であり、空き家特例により上記の金額から2,000万円が控除されるので、

2,860万円-2,000万円=860万円

よって、正解は8,600,000(円)となります。

〔②について〕

相続税の取得費加算の特例は、相続税の申告期限後3年以内に相続財産を譲渡した場合に、譲渡人が納付した相続税額のうち譲渡資産に対応する部分の額を、譲渡所得の計算上の取得費に加算できる特例です。相続では被相続人の取得費を引き継ぐことから、相続した財産を近い時期に譲渡した場合、キャピタルゲインに対して相続税と所得税で2回課税される弊害を緩和するための措置です。

取得費として加算できるのは、Aさんが納付した相続税額のうち甲土地に対応する部分です。対応する部分の割合は、相続税の課税価格に算入された金額をベースにして求めるので、分母としては債務控除前の金額、土地は「小規模宅地等の評価減の特例」適用後の金額を使います。

取得費加算額=相続税額×譲渡資産の課税価格譲渡人の相続税の課税価格+債務控除額

=780万円×7,800万円÷36,500万円

=780万円×2,600万円6,500万円=312万円

①の譲渡所得の計算と比べると、取得費が「160万円+312万円=472万円」に増えることだけが異なるので、取得費加算の特例を受けた場合の課税長期譲渡所得金額は、

3,200万円-(472万円+180万円)=2,548万円

よって、正解は25,480,000(円)となります。

〔③について〕

2つを比べると①のほうが譲渡所得が低くなるので、課税長期譲渡所得金額は860万円を使います。

相続では被相続人の取得時期を引き継ぐので、所有期間は50年です。所有期間5年を超える土地建物の譲渡所得は長期譲渡所得に該当し、所得税15%、復興特別所得税0.315%(所得税額に対して2.1%)、住民税5%の税率で課税されます※。

- 所得税等

- 所得税 8,600,000円×15%=1,290,000円

復興特別所得税 1,290,000円×2.1%=27,090円

小計 1,290,000円+27,090円=1,317,000円(100円未満切捨て) - 住民税

- 8,600,000円×5%=430,000円

- 合計

- 1,317,000円+430,000円=1,747,000円

※自己が居住していた建物ではないため、軽減税率の特例は使えません。

広告

広告