FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問36(改題)

問36

借地借家法の定期建物賃貸借契約(以下、「定期借家契約」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 賃貸人が定期借家契約を締結する前に契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを書面を交付(電磁的方法による場合を含む)して説明していなかった場合、賃貸借期間の満了時に賃借人から契約の更新の請求があったときは、賃貸人は、正当の事由がない限り、その請求を拒絶することはできない。

- 定期借家契約において、家賃の改定について固定またはスライド方式に基づくとするなどの旨の特約がある場合には、借地借家法の借賃増減請求権の規定は適用されない。

- 自己の事業の用に供するために賃借している建物の定期借家契約において、当該建物の床面積が200㎡未満であり、かつ、廃業等のやむを得ない事情により事業を継続することが困難となったときは、賃借人は、特約がなくても当該建物の定期借家契約を中途解約することができる。

- 借地借家法施行前に締結された居住用建物の賃貸借契約について、当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする定期借家契約を締結することは認められない。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢13.7%

肢211.5%

肢368.4%

肢416.4%

肢211.5%

肢368.4%

肢416.4%

分野

科目:E.不動産細目:2.不動産の取引

解説

- 適切。定期借家契約をしようとするときは、貸主は、あらかじめ借主に対し、契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して、説明しなければなりません。この説明・交付がない場合、契約の更新がない定めは無効となります(借地借家法38条3項・5項)。結果として普通借家契約と同じ扱いになるため、貸主側からの解約申入れには正当事由が必要とされます。契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了する旨を定めた建物賃貸借契約を締結した賃貸人が、あらかじめ賃借人に対してその旨を書面を交付(電磁的方法による場合を含む)して説明していなかった場合、賃貸借期間の満了時に賃借人から契約の更新の請求があったときは、賃貸人は、正当の事由がない限り、その請求を拒絶することはできない。(2018.1-36-1)

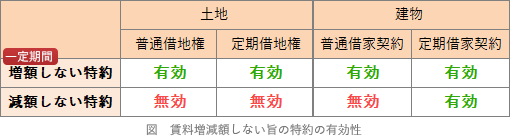

- 適切。定期借家契約で借賃の改定に係る定めがあるときには、借賃増減請求権の規定は適用されません。普通借家契約では無効である「賃料を減額しない特約」も、定期借家契約では有効に定めることができます(借地借家法38条9項)。

- [不適切]。事業用建物には本規定による解約は適用されません。転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情を理由とした中途解約が認められているのは、床面積200㎡未満の居住用建物を目的とする定期借家契約に限られます(借地借家法38条7項)。自己の事業の用に供するために賃借している建物の定期借家契約において、当該建物の床面積が200㎡未満であり、かつ、廃業等のやむを得ない事情により事業を継続することが困難となったときは、賃借人は、特約がなくても当該建物の定期借家契約を中途解約することができるとされている。(2020.1-35-4)定期借家契約において、自己の居住のために床面積が200㎡未満の建物を賃借している借家人は、転勤、療養等のやむをえない事情により、自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、特約がなくとも当該建物の賃貸借契約を中途解約することができる。(2014.9-37-b)

- 適切。2000年(平成12年)3月1日より前に契約した居住用建物の賃貸借契約は、たとえ当事者同士の合意があっても定期借家契約に切り替えることができません(事業用建物はOKです)。2000年3月1日は、旧借地借家法の期限付建物賃貸借が定期建物賃貸借等に変更された日です(借地借家法H11改正法附則)。2000年3月1日より前に締結した居住用建物の普通借家契約は、当事者間で当該契約を合意解約すれば、引き続き、新たに同一の建物を目的とする定期借家契約を締結することができる。(2021.9-35-4)2000年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約について、当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする定期借家契約を締結することは認められない。(2020.1-35-2)

広告

広告