FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問36

問36

建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。

- 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。

- 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内における建築物には適用されない。

- 日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)は、原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の地域または区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内における一定の建築物に適用される。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢12.9%

肢271.4%

肢313.0%

肢412.7%

肢271.4%

肢313.0%

肢412.7%

分野

科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

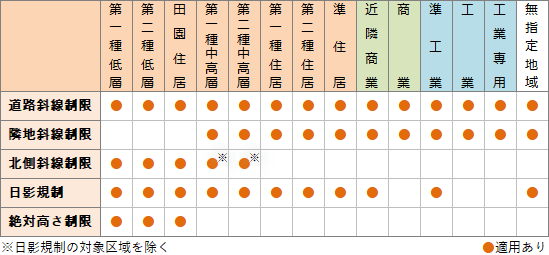

- 適切。用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」の3地域については、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます(建築基準法54条)。田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。(2022.5-38-1)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、12mまたは15mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。(2020.1-37-1)

- [不適切]。道路斜線制限は、道路の採光や通風の確保を目的とします。道路は用途地域内外にかかわらず存在するため、道路斜線制限は、都市計画区域・準都市計画区域内のすべての建築物に対して適用されます(建築基準法56条1項1号)。隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域を除く用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。(2025.5-38-3)前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。(2021.1-37-1)隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。(2020.1-37-3)

- 適切。隣地斜線制限は、隣りとの日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制するものです(建築基準法56条1項2号)。隣地斜線制限は、絶対高さ制限が課される第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内および田園住居地域内における建築物には適用されません。前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内における建築物には適用されない。(2025.5-38-2)隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内における建築物には適用されない。(2021.1-37-2)

- 適切。日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の地域または区域の全部または一部で地方公共団体の条例で指定する区域に所在する建築物に適用されます(建築基準法56条の2)。日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域以外の地域または区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内における一定の建築物に適用される。(2021.1-37-4)

広告

広告