FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問3

問3

育児休業および雇用保険の育児休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

- 出生時育児休業給付金の支給対象となる産後パパ育休(出生時育児休業)は、原則として、子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4回まで分割して取得することができる。

- 産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した期間において、事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上の賃金が支払われた場合、出生時育児休業給付金は支給されない。

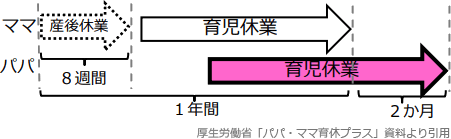

- 雇用保険の被保険者である夫婦が同一の子に係る育児休業を分割せずに取得する場合において、妻の育児休業開始日が夫の育児休業開始日前であるときは、妻はパパ・ママ育休プラス制度を利用することができない。

- 雇用保険の被保険者である夫婦が同一の子に係る育児休業を取得する場合において、夫がパパ・ママ育休プラス制度を利用するときは、夫は子の出生の日から最長で1年2カ月間、育児休業を取得することができる。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢110.3%

肢212.7%

肢337.0%

肢440.0%

肢212.7%

肢337.0%

肢440.0%

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険

解説

- 不適切。4回ではありません。出生時育児休業(通称、産後パパ育休)は2022年4月にスタートした制度で、従来の育児休業とは別に、産後8週間以内に4週間を限度として、最大2回に分けて育休を取得できる制度です(雇用保険法61条の8)。取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、父親が育休を取得しやすくすることを目的として創設されました。出生時育児休業を取得するには、原則として休業の2週間前までに事業主に申し出ることが必要です。育児休業給付金の支給対象となる育児休業は、育児休業取得可能期間の範囲内において、1カ月単位で3回まで分割して取得することができる。(2019.1-2-1)

- 不適切。67%ではありません。出生時育児休業給付金は、出生時育児休業中に支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%(以下、80%相当額という)以上である場合には全部が支給停止されます。また、賃金+本来の支給額が80%相当額以上となる場合には、支給額は「80%相当額-賃金」となります(雇用保険法61条の8第5項)。これは育児休業給付金、介護休業給付金と同じ仕組みです。なお、67%は出生時育児休業給付金の支給率です。介護休業期間中に事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上の賃金が支払われた場合、当該支給単位期間について、介護休業給付金は支給されない。(2022.5-4-3)育児休業期間中に事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上の賃金が支払われた場合、当該支給単位期間について、育児休業給付金は支給されない。(2021.9-3-3)Aさんが産前産後休業後、育児休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、子が3歳に達するまでの間、雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができる。(2020.9-1-4)

- [適切]。パパ・ママ育休プラスは、同一の子について父母がともに育児休業をする場合に、後に育児休業を取得した人について、子が1歳2カ月に達する日まで育児休業が取得可能となる制度です(雇用保険法61条の7第8項)。したがって、妻が本制度を利用するためには、夫の育児休業開始日(分割取得では初回の開始日)が妻の育児休業開始日以前である必要があります。本肢のように「妻⇒夫」の順のときは、妻は利用できません。

- 不適切。パパ・ママ育休プラスを利用するには、配偶者の育児休業開始日が自身の育児休業開始日以前である必要があります。女性が育児休業を開始できるのは産後休業(産後56日間)の終了後ですから、本制度を利用する場合、夫は子の出生日から57日目以降に育児休業を開始することになります。したがって、本制度を利用しても1年2カ月間の育児休業を取得することはできません。

広告

広告