FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問5

問5

公的年金の老齢給付の繰上げ支給および繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

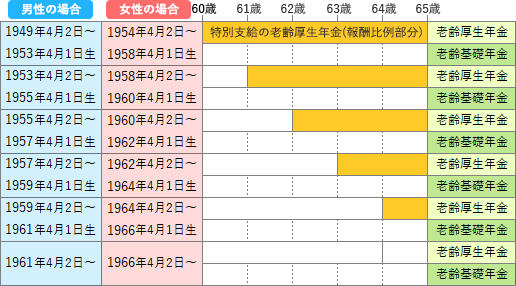

- Aさん(1961年6月10日生まれ・男性)が、64歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をする場合、老齢基礎年金および老齢厚生年金の減額率は、いずれも4.8%となる。

- Bさん(1963年6月20日生まれ・女性)が、62歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をする場合、老齢基礎年金および老齢厚生年金の減額率は、いずれも14.4%となる。

- 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者であるCさん(1958年1月18日生まれ・男性)が、67歳6カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、同時に老齢厚生年金についても繰下げ支給の申出をしなければならない。

- 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得したDさん(1954年1月15日生まれ・女性)が、71歳6カ月で老齢基礎年金の請求手続をし、遡及して年金を受け取ることを選択した場合、66歳6カ月で繰下げ支給の申出があったものとみなした増額率により増額された年金額の5年分を一括して受け取ることができる。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢115.0%

肢220.6%

肢311.4%

肢453.0%

肢220.6%

肢311.4%

肢453.0%

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金

解説

- 不適切。繰上げ支給の減額率0.4%が適用されるのは、1962年4月2日以降に生まれた人(法施行日の2022年4月1日以降に60歳に達する人)です。Aさんは従前の0.5%の減額率が適用されます。64歳で繰上げ支給を請求した場合、12月繰り上げることになるため、減額率は「0.5%×12月=6%」です。

- 不適切。Bさんは1963年生まれなので0.4%の減額率が適用されます。老齢基礎年金に関しては65歳から62歳まで「3年=36月」の繰上げで「0.4%×36月=14.4%」です。一方、Bさんは1963年生まれの女性なので、63歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。このため、老齢厚生年金に関しては63歳から62歳まで12月の繰上げとなり、減額率は「0.4%×12月=4.8%」です。

1962年3月10日生まれの国民年金の第1号被保険者期間のみを有する女性が、61歳に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、当該年金の減額率は19.2%である。(2023.5-5-2)

1962年3月10日生まれの国民年金の第1号被保険者期間のみを有する女性が、61歳に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、当該年金の減額率は19.2%である。(2023.5-5-2) - 不適切。繰下げは別々に行うことができます。繰上げの場合には老齢厚生年金・老齢基礎年金を同時に行わなくてはなりませんが、繰下げの場合にはそのような制限がありません。片方だけを繰下げしたり、それぞれ別の支給開始年齢を選択することも可能です。

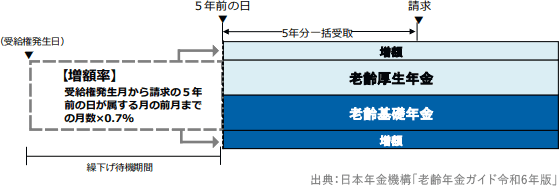

- [適切]。繰下げ待機期間中は、繰下げ受給の請求を行うか、過去にさかのぼって本来の年金を受け取るかを選択することができます。繰下げは75歳まで行うことができるため、70歳以降に遡及して年金の受取りを選択した場合、年金請求権の消滅時効により5年より前の年金を受け取ることはできません。そこで、70歳以降に年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合、請求の5年前に繰下げの申出をしたものとみなし、増額した年金の5年間分を一括して受け取れる特例措置が設けられています。

Aさんが71歳6カ月で遡及しての年金受取りを選択した場合、66歳6カ月で繰下げの申出が行われたとされ、本来より12.6%増額された過去5年分の年金を一括で受け取ることができます。 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有していた者が、70歳に達するまでに当該老齢基礎年金を請求しなかった場合は、70歳到達時、繰下げ支給の申出をせず、5年分の年金を一括して受給することができる。(2021.9-4-4)

65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有していた者が、70歳に達するまでに当該老齢基礎年金を請求しなかった場合は、70歳到達時、繰下げ支給の申出をせず、5年分の年金を一括して受給することができる。(2021.9-4-4)

広告

広告