FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問38(改題)

問38

農地法および生産緑地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 個人がその住所のある市町村の区域外にある農地の所有権を取得する場合には、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

- 農地を賃借することができる法人は、所定の要件を満たす農地所有適格法人に限られる。

- 生産緑地地区内において建築物の新築や宅地の造成などを行う場合には、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。

- 生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から起算して20年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢117.6%

肢211.2%

肢356.9%

肢414.3%

肢211.2%

肢356.9%

肢414.3%

分野

科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

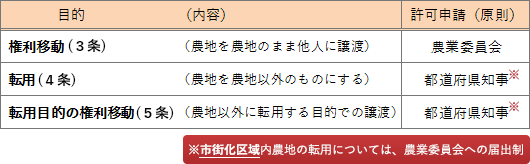

- 不適切。農地を取得する場合には、農業委員会による3条許可が必要です。都道府県知事の許可ではありません(農地法3条)。

農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内にある農地を取得する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2024.9-37-4)農業者である個人が、自己が所有する農地に農作物の育成の事業のための農業用施設を建設する場合、 施設に必要な敷地面積が200㎡未満であるときは、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2023.1-37-3)農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内の農地を取得する場合、農地法第5条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2021.1-38-3)

農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内にある農地を取得する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2024.9-37-4)農業者である個人が、自己が所有する農地に農作物の育成の事業のための農業用施設を建設する場合、 施設に必要な敷地面積が200㎡未満であるときは、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2023.1-37-3)農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内の農地を取得する場合、農地法第5条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2021.1-38-3) - 不適切。農地を所有するのは農地所有適格法人に限られますが、農地の賃貸借は一般法人であっても可能です。

- [適切]。生産緑地地区内では、建築物の建築、宅地造成等、埋立て・干拓を行う際に原則として市町村長の許可が必要となります(生産緑地法8条1項)。生産緑地地区内において建築物の新築、改築または増築を行う場合には、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。(2017.1-37-1)

- 不適切。生産緑地地区の指定から30年が経過したとき、生産緑地の所有者は、市町村長にその生産緑地を時価で買い取るよう申し出ることができます(生産緑地法10条1項)。本肢は「20年」としているので誤りです。生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったときは、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法の規定による告示の日から起算して30年を経過していない場合であっても、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。(2021.9-37-1)生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から20年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。(2020.1-38-3)生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から20年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。(2019.1-37-4)生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から30年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。(2017.1-37-2)

広告

広告