FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問25

問25

居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、配当は内国法人から支払を受けるものとする。

- 非上場株式の配当について、受け取った株主が有する当該株式数が当該発行会社の発行済株式総数の3%以上である場合、その支払の際に配当の金額に20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収される。

- 同一銘柄の非上場株式の配当で、1回の配当金額が10万円で配当計算期間が6カ月であるものを年2回受け取った場合、いずれの配当についても確定申告不要制度を選択することができる。

- 上場株式の配当に係る配当所得について確定申告をする場合は、その申告をする上場株式の配当に係る配当所得のすべてについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなければならない。

- ETF(上場投資信託)やJ-REIT(上場不動産投資信託)の分配金に係る配当所得は、上場株式の配当と同様に、総合課税や申告分離課税を選択することができ、総合課税を選択した場合は配当控除の適用を受けることができる。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢110.5%

肢213.4%

肢355.7%

肢420.4%

肢213.4%

肢355.7%

肢420.4%

分野

科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容

解説

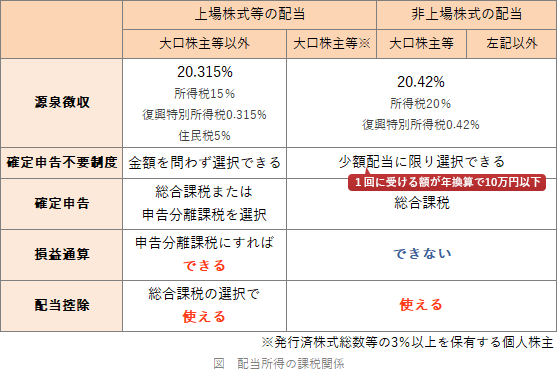

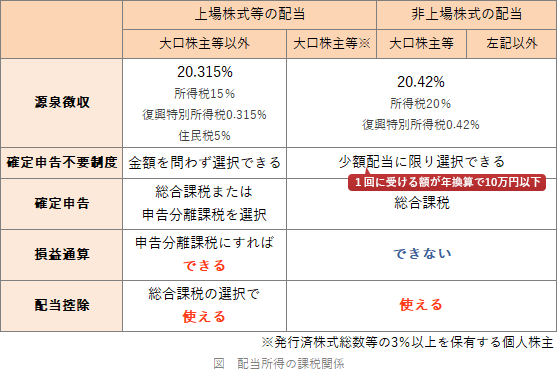

配当所得の課税関係については以下の出題ポイントを確認しておきましょう。

- 不適切。「非上場株式の配当」および「大口株主等が受け取る上場株式等の配当」については、支払金額に対して20.42%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。上場株式等の場合は受け取る者の株式保有割合によって源泉徴収方法が変わります※が、非上場株式は株式保有割合にかかわらず同じ割合です。

※大口株主等以外は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合わせた20.315%の源泉徴収非上場株式の配当は、配当を受け取った株主が有する当該非上場株式の数にかかわらず、その支払の際に、配当の金額に20.42%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収される。(2024.9-25-1)内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、その支払の際に所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、住民税は特別徴収されない。(2019.9-25-2)内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、配当の金額に20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉(特別)徴収される。(2017.9-25-2) - 不適切。非上場株式の配当については、少額配当(1回の配当につき年換算で10万円以下)に該当する場合を除いて総合課税として確定申告する必要があります。本肢の配当は1回につき年換算で20万円相当額なので、いずれの配当についても確定申告をする必要があります。同一銘柄の非上場株式の配当で、1回の配当金額が10万円で配当計算期間が6カ月であるものを年2回受け取った場合、いずれの配当についても確定申告不要制度を選択することができる。(2024.9-25-2)内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、原則として、1銘柄につき1回の配当金額が20万円以下であれば、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、確定申告不要制度を選択することができる。(2019.9-25-3)

- [適切]。上場株式等の配当所得を申告する場合は、確定申告をする上場株式等に係る配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります(大口株主等を除く)。配当ごとに選択できるのは確定申告不要制度を選択するか否かです。内国法人から支払を受ける上場株式の配当に係る配当所得について確定申告をする場合は、その申告をする上場株式の配当に係る配当所得のすべてについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなければならない。(2017.9-25-3)

- 不適切。ETFおよびJ-REITの分配金はどちらも配当所得として扱われますが、総合課税を選択したETFの分配金が配当控除の対象となる一方、J-REITの分配金は総合課税で確定申告しても配当控除の適用を受けることができません。配当控除は法人税と所得税の二重課税を減ずるための措置であり、法人税が実質的に免除される不動産投資法人から受ける配当金は、二重課税に当たらないからです。J-REIT(上場不動産投資信託)の分配金に係る配当所得は、総合課税や申告分離課税を選択することができ、総合課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。(2024.9-25-4)内国法人から支払を受ける上場株式の配当について、確定申告において申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。(2022.9-26-4)内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得については、確定申告による総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。(2017.9-25-4)

広告

広告