FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問13

問13

地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 火災保険では、保険の対象となる住宅が専用住宅であるか併用住宅であるかによって保険料が異なるが、地震保険では、保険金額や建物の所在地・構造等の他の条件が同一であれば、保険の対象となる住宅が専用住宅であるか併用住宅であるかによる保険料の差異はない。

- 地震保険の保険料に係る免震建築物割引の割引率は、居住用建物の耐震等級に応じて10%、30%、50%の3つに区分されている。

- 生活用動産を対象とする地震保険において、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品については、契約時に申告して申込書等に明記することにより、補償の対象とすることができる。

- 居住用建物を対象とする地震保険において、損害が全損と認定されるのは、地震等による主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価の70%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が延べ床面積の50%以上となった場合である。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢146.6%

肢215.8%

肢320.8%

肢416.8%

肢215.8%

肢320.8%

肢416.8%

分野

科目:B.リスク管理細目:4.損害保険

解説

- [適切]。火災保険では、住宅物件と一般物件で料率が異なります。専用住宅は住宅物件、店舗併用住宅は一般物件に区分されるので保険料には違いがでます。一方、地震保険は、建物構造と所在する都道府県の組合せにより料率区分が決まるため、同じ構造・同じ所在地であれば、専用住宅でも併用住宅でも保険料は同じです。

- 不適切。地震保険料の割引制度には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(10・30・50%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類があります。

居住用建物の耐震等級に応じて50%、30%、10%の3区分の割引率があるのは耐震等級割引です。免震建築物割引の割引率は50%のみです。地震保険の保険料の耐震等級割引には、居住用建物の耐震等級に応じて50%、30%、10%の3区分の割引率がある。(2025.9-13-4)地震保険の保険料の免震建築物割引の割引率は、居住用建物の耐震等級に応じて3つに区分されており、割引率は最大50%である。(2022.9-13-2)地震保険の保険料の耐震診断割引は、居住用建物の耐震等級に応じて50%、30%、10%の3区分の割引率がある。(2022.1-14-2)地震保険の保険料割引制度による割引率は、「耐震診断割引」が10%、「建築年割引」が10%、「免震建築物割引」が50%、「耐震等級割引」が居住用建物の耐震等級に応じて10%、30%、50%の3区分となっている。(2019.5-14-1) - 不適切。火災保険では、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属など(高額貴金属等)は、事前に申告して保険証券に明記された場合のみ補償対象となる「明記物件」の仕組みがあります。一方、地震保険にはこの仕組みがなく、保険の対象となる家財は生活用動産に限られることから、高額貴金属等は例外なく補償されません。家財を対象とする場合、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品については、火災保険、地震保険ともに、契約時に申告して申込書等に明記することにより、保険の対象とすることができる。(2020.1-13-3)地震保険では、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品については、契約時に申込書に明記することにより、保険の対象とすることができる。(2016.9-15-3)

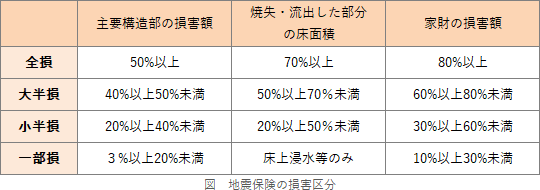

- 不適切。地震保険の損害区分は、主要構造部、焼失・流出した部分の床面積、家財の損害額の別で決まります。全損に認定されるのは、地震等による主要構造部の損害額が50%以上となった場合、または焼失・流出した部分の床面積が70%以上となった場合です。本肢は50%・70%の対象項目が逆です。

広告

広告