FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問42

問42

贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 負担付贈与は、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。

- 書面によらない贈与は、履行が終了した部分を除き、贈与者または受贈者が解除をすることができる。

- 定期贈与は、贈与者が死亡した場合には、当然にその効力が失われるが、受贈者が死亡した場合には、その相続人に定期の給付を受ける権利が承継される。

- 死因贈与の内容と贈与者が作成した遺言書の内容に抵触する部分がある場合、死因贈与が贈与者と受贈者との合意によってなされる契約であるのに対し、遺贈は遺言による一方的な意思表示であるため、その抵触する部分は常に死因贈与の内容が優先される。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢15.6%

肢275.5%

肢36.3%

肢412.6%

肢275.5%

肢36.3%

肢412.6%

分野

科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律

解説

- 不適切。負担付贈与契約とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした贈与です。第三者に対する債務の履行または労務の提供を条件にして財産を贈与するなどのように、第三者がその負担からの利益を受ける負担付贈与契約も可能です。このとき、その負担が第三者の利益に帰すときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。負担付贈与とは、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与であり、受贈者の負担によって利益を受ける者は、贈与者以外の第三者とすることができる。(2024.9-42-2)負担付贈与とは、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。(2024.1-42-3)負担付贈与とは、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。(2022.9-42-2)負担付贈与契約とは、受贈者に一定の負担を課す贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。(2019.9-42-1)負担付贈与契約とは、受贈者に一定の負担を課す贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。(2015.10-42-3)

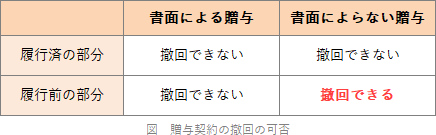

- [適切]。口約束などのように書面によらない贈与契約では、まだ履行していない部分に限り、当事者双方から撤回することができます(民法550条)。

書面によらない贈与では、履行の終わった部分について、受贈者が解除をすることはできるが、贈与者が解除をすることはできない。(2024.9-42-4)書面によらない贈与は、贈与者または受贈者が一方的に解除することができるが、履行が終了した部分については解除することはできない。(2024.1-42-4)

書面によらない贈与では、履行の終わった部分について、受贈者が解除をすることはできるが、贈与者が解除をすることはできない。(2024.9-42-4)書面によらない贈与は、贈与者または受贈者が一方的に解除することができるが、履行が終了した部分については解除することはできない。(2024.1-42-4) - 不適切。定期贈与は、契約に別段の定めがない限り、贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失います。したがって、贈与者・受贈者のどちらの死亡でも、相続人が権利義務を承継することは基本的にありません。これは定期贈与が当事者同士の人間関係を基礎としていることが多いためです(民法552条)。定期贈与とは、定期の給付を目的とする贈与であり、受贈者が死亡した場合は、その相続人に定期の給付を受ける権利が承継される。(2024.9-42-1)

- 不適切。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなされます。死因贈与にもこの規定が準用されるため、先に遺言の内容と死因贈与の内容に矛盾する部分がある場合、日付が新しいほうの内容が優先されます(民法1023条)。遺言の内容と死因贈与の内容に矛盾する部分がある場合、遺贈が遺言による一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者との合意によってなされる契約であるため、矛盾する部分は常に死因贈与の内容が優先される。(2024.1-42-2)

広告

広告