FP1級過去問題 2021年9月学科試験 問5

問5

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

- 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が19年6カ月である夫(43歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(43歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。

- 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が24年6カ月の夫(55歳)が死亡した場合、夫との婚姻期間が19年6カ月あり、生計を維持されていた妻(61歳)は、寡婦年金を受給することができる。

- 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が30年6カ月である妻(52歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(52歳)と子(16歳)の2人である場合、遺族基礎年金は夫に支給され、遺族厚生年金は子に支給される。

- 障害基礎年金を受給している妻(67歳)が、夫(68歳)の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢18.6%

肢28.4%

肢332.7%

肢450.3%

肢28.4%

肢332.7%

肢450.3%

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金

解説

- 適切。中高齢寡婦加算額が支給されるのは、夫の死亡により遺族厚生年金を受給する妻のうち、次のいずれかに該当する者であって遺族基礎年金を受給していない人です。

- 遺族厚生年金の受給権を取得したときに40歳以上65歳未満

- 40歳に達したときに遺族基礎年金の受給権を有している

厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が26年6カ月である夫(47歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(45歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には、妻が65歳になるまでは中高齢寡婦加算額が加算され、65歳以後は経過的寡婦加算額が加算される。(2022.5-6-2)厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が192月である夫(38歳)が死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(42歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。(2018.1-3-1) - 適切。寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、その夫に生計を維持されていた婚姻関係(事実婚関係含む)10年以上の妻に対して、60歳から65歳到達月まで支給されます(国年法49条1項)。

夫の保険料納付済期間等が10年以上、婚姻期間も10年以上、妻の年齢が61歳なので、寡婦年金の支給対象となります。国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が8年間継続していた63歳の妻は、寡婦年金を請求することができる。(2014.9-4-3) - 適切。遺族基礎年金の受給権者は、子のある配偶者または子、遺族厚生年金の受給権者は、妻、子、55歳以上の夫、55歳以上の父母、孫、55歳以上の祖父母です(子・孫は年金法上の子であること)。夫(52歳)は子のある配偶者に該当するため遺族基礎年金を受給できますが、55歳未満なので遺族厚生年金は受給できません。遺族厚生年金は優先順位に従って子が受給することになります。厚生年金保険の被保険者である妻(45歳)が死亡し、その妻によって生計を維持されていた遺族が夫(42歳)と子(15歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。(2025.1-5-3)厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が25年6カ月である妻(49歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(14歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。(2022.5-6-1)被保険者であるCさん(45歳)と同居して生計維持関係にあった者が夫(50歳)と長女(21歳)である場合、夫および長女は遺族厚生年金の受給権を取得することはできない。(2022.1-5-3)10年前から厚生年金保険の被保険者であった妻が死亡し、妻と生計を同じくしていた夫(50歳)と子(22歳)がいる場合に、夫の前年の収入が年額850万円未満であるときは、夫に遺族厚生年金が支給される。(2021.1-4-2)厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が384月である妻(50歳)が死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(15歳)の2人である場合、夫は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができる。(2018.1-3-2)

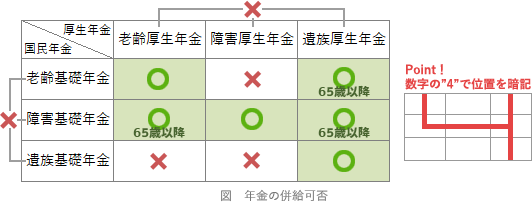

- [不適切]。65歳以降であれば障害基礎年金と遺族厚生年金は併給できます。障害を抱える人は特に老後の生活を保障する必要があるためです。一方、65歳到達前は障害基礎年金(+障害厚生年金)か遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになります。本肢の妻は67歳なので、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給することができます。

障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者が、65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その取得以後、「障害基礎年金と障害厚生年金」「障害基礎年金と遺族厚生年金」のいずれかの組合せによる年金の受給を選択することができる。(2026.1-5-3)障害基礎年金の受給権者で65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した者は、65歳到達前はいずれかの年金を選択して受給し、65歳到達以後は障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。(2024.9-6-1)障害基礎年金の受給権者で65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した者は、65歳到達前まではいずれかの年金を選択して受給し、65歳到達以後は障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。(2021.1-5-3)老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していた夫(70歳)が死亡し、障害基礎年金を受給している妻(67歳)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻は、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。(2018.1-3-3)障害基礎年金の受給権者が65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せによる年金の受給を選択することができる。(2015.9-5-2)

障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者が、65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その取得以後、「障害基礎年金と障害厚生年金」「障害基礎年金と遺族厚生年金」のいずれかの組合せによる年金の受給を選択することができる。(2026.1-5-3)障害基礎年金の受給権者で65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した者は、65歳到達前はいずれかの年金を選択して受給し、65歳到達以後は障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。(2024.9-6-1)障害基礎年金の受給権者で65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した者は、65歳到達前まではいずれかの年金を選択して受給し、65歳到達以後は障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。(2021.1-5-3)老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していた夫(70歳)が死亡し、障害基礎年金を受給している妻(67歳)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻は、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。(2018.1-3-3)障害基礎年金の受給権者が65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せによる年金の受給を選択することができる。(2015.9-5-2)

広告

広告