FP1級過去問題 2015年1月学科試験 問37(改題)

問37

都市計画法の開発許可および農地法の届出等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 都市計画法では、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県の条例により300㎡まで引き下げることができる。

- 都市計画法では、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の土地においては、農林漁業用の一定の建築物などの特定の場合を除き、原則として都道府県知事の許可を受けなければ建築物を建築するための開発行為をすることはできない。

- 農地法では、農地を配送センター用地として転用する目的で売買する場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないが、その面積が3,000㎡以上のものは農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

- 農地法では、市街化区域内にある農地を賃貸マンション用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届出をしておけば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢110.6%

肢211.1%

肢356.7%

肢421.6%

肢211.1%

肢356.7%

肢421.6%

分野

科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

- 適切。市街化区域における許可を要しない開発行為の規模は、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合に限り、条例で300㎡以上1,000㎡未満の範囲で別に定めることができます(都市計画法令19条1項)。したがって、300㎡まで引き下げることも可能です。市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,500㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2024.5-36-2)区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県等の条例により300㎡まで引き下げることができる。(2023.1-37-1)準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2022.5-37-3)都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2021.5-37-4)市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2017.9-37-2)市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。(2015.10-36-1)

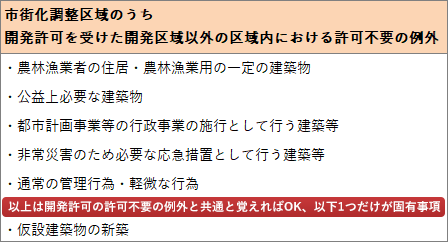

- 適切。原則として、市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外では、都道府県知事の許可なく建物の新築行為等を行うことができません(都市計画法43条1項)。例外的に以下の建築等は許可不要で行うことができますが、FP1級では覚える必要はないでしょう。

- [不適切]。農地の転用に係る4条許可は、転用する面積規模にかかわらず都道府県知事から受ければ足ります。農林水産大臣の許可を受ける必要はありません。

- 適切。市街化区域に所在する農地を転用する場合には、農業委員会へ届け出れば、都道府県知事の許可は不要となります。転用する面積規模に制限はありません(農地法4条1項7号)。農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2024.9-37-3)農業者である個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。(2023.1-37-4)市街化調整区域内の農地を駐車場の用地として自ら転用する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。(2022.1-38-3)農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2021.1-38-2)個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、原則として、農業委員会の許可を受けなければならない。(2019.9-39-2)個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。(2019.1-37-2)個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。(2018.1-37-3)個人が市街化区域内にある農地を農地以外のものに自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届出をしておけば、都道府県知事等の農地転用に関する許可を受ける必要はない。(2016.9-37-2)

広告

広告